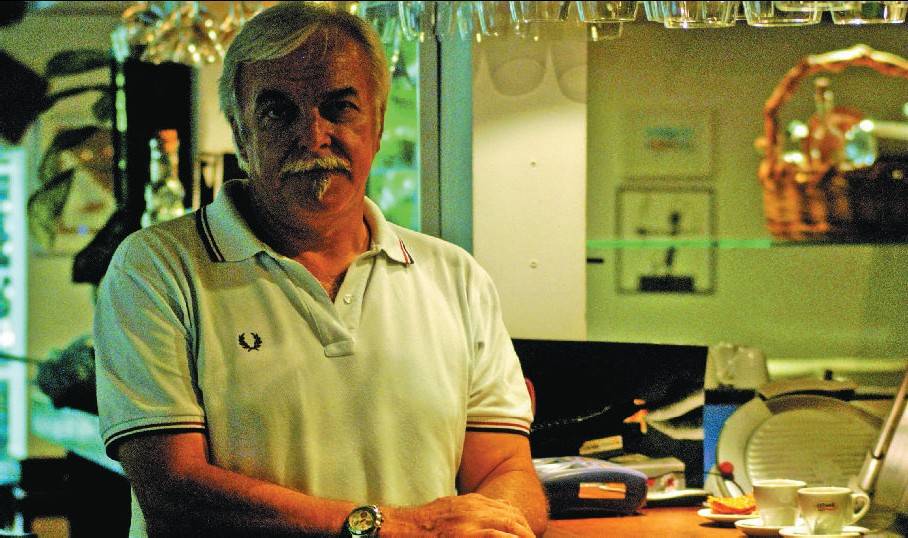

Cesare Battisti, e non solo. Gli ex terroristi rossi a cui il Brasile puntualmente garantisce l’impunità, sono troppi. Negli anni l’elenco dei rifugiati s’è aggiornato di vecchi arnesi del partito armato beatamente in fuga dalle sentenze di condanna dei tribunali italiani. Ed oggi la colonia dei brigatisti verdeoro s’è fatta ancora più compatta ed arrogante perché supportata da politici locali rimasti guerriglieri e da avvocati militanti arruolati da Soccorso rosso. Fulgido esempio di esilio dorato quello di Luciano Pessina, esponente di punta di Prima linea, 12 anni e 4 mesi da scontare per rapina, furto, banda armata, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale di armi. Pessina è diventato un ristoratore di successo di Rio, passato dal mitra al maître. Sforna pietanze all’ombra del Cristo Redentore sul Corcovado che a braccia aperte l’ha accolto permettendogli di specializzarsi nell’alta cucina e di diventare il gourmet preferito di un cliente d’eccezione: Luiz Inacio Lula da Silva, l’ex presidente che ha graziato Battisti.

Proprio nel rinomato locale dell’Osteria dell’angolo, al 40 di rua Paul Redfern nel cuore pulsante di Ipanema, nell’ottobre del 2002 Lula stappò un Ronanee Conti da 6mila euro per festeggiare il dibattito televisivo che gli spianò la strada del trionfo elettorale (la bottiglia esposta orgogliosamente in vetrina da Pessina è stata poi rubata da un barbone alcolizzato, sic!).

Per avere un’idea dell’ex terrorista, di casa in ambasciata come al consolato, grande sponsor di Battisti e di altri colleghi latitanti, occorre compulsare gli schedari della policia federal di Rio-Leblon laddove il 28 agosto del ’96 si relaziona l’arresto di un milanese 47enne senza documenti, sposato, una figlia, colpito da mandato di cattura internazionale per tre condanne in tre differenti processi. L’ex Prima linea ha scontato la sua pena nel paradiso di Ipanema grazie a una decisione del Supremo tribunale di giustizia che ha negato all’Italia l’estradizione per i soliti, pretestuosi, motivi politici. Da allora, fra un risotto e un branzino, ci mette sempre la faccia a tutela dei compagni fuggiaschi coccolati dal suo Carp, il comitato di supporto per i rifugiati politici nostrani. Insoddisfatto della fregatura rifilata all’Italia, nel marzo del 2004 il Nostro si ritrova insieme al mostro di Primavalle, il Potop Achille Lollo e all’ex katanga autonomo, Carlo Pagani, a sottoscrivere la lista elettorale benedetta dall’Ulivo denominata «Viva L’Italia». Lo scherzetto viene scoperto da Gianluigi Ferretti, membro del consiglio generale degli italiani all’estero. In poche ore inonda internet di rivelazioni che obbligheranno la Farnesina e il Viminale a intervenire. «Non potevo starmene zitto – racconta il funzionario al Giornale – così ho fatto presente che in quella lista c’era gente che non avrebbe dovuto essere candidata per i trascorsi negli anni di piombo».

Fatto lo scoop Ferretti inciampa. Parla di lista di «assassini», quando Pessina, al contrario di Lollo, pur avendone combinate abbastanza non conta omicidi sulla fedina penale. Automatica scatta così la querela, che Ferretti perde anche per la testimonianza accorata resa dallo stesso denunciante in tribunale. Al giudice, lo scorso settembre, Pessina parla come se non vedesse l’ora: «Partecipai alla lista solo per fare numero, formalmente ero candidato, me lo chiese Arduino Monti (nel 2007 presidente del Comitato di assistenza rifugiati politici di Rio che difese pubblicamente Cesare Battisti, ndr).

Sono in Brasile da 27 anni, ho sempre lavorato nel ramo ristorazione (...). Sono stato condannato in totale a 12 anni, sono stato arrestato in Brasile solo quando l’Italia ha chiesto la mia estradizione». Giorni di carcere scontati in Italia? Pessina fa mente locale: «Otto mesi». Dopodiché «sono stato rimesso il libertà condizionale, dopo non ho fatto più niente e me ne sono uscito dall’Italia alla fine del 1980». Uscito e mai più tornato. Ventiquattro anni dopo Pessina si candida a Rio con la lista dell’Ulivo. «Sì, certo – attacca Pessina – nel 2004 non avevo più nessun problema con la giustizia italiana, ero un libero cittadino, potevo venire in Italia come sto venendo adesso. Avevo risolto tutti i miei problemi». Il leader dei rifugiati pro-Battisti giustifica il ricorso alla querela perché «io a Rio de Janeiro, sono una persona conosciuta, ho un ristorante, ho famiglia. Ho avuto dei problemi in gioventù ma non sono mai stato coinvolto in fatti di sangue». Problemi, dice. «Seri problemi quando è uscita la notizia sia a livello professionale che in famiglia. Mia moglie, i miei figli, sono rimasti scioccati a leggere queste cose». Poveraccio. E al ristorante, poi, «le persone mi guardavano con una certa diffidenza. Alcuni non sono più apparsi». Per sua fortuna, sabato sera, il locale era pieno di vip ed era caro come al solito. Non si parlava d’altro che di Battisti.

Ma non nei termini usati dal proprietario del ristorante nell’intervista del novembre passato al quotidiano Folha de Sao Paolo («In Italia Cesare corre il rischio di morte») laddove faceva un raffronto col suicidio della neobrigatista Blefari Melazzi. E nemmeno credendo a quanto fragorosamente esternato sul detenuto più coccolato del pianeta («Battisti è stato selvaggiamente picchiato in cella dalle guardie»). Piuttosto discettando su una soluzione politica per uscirne bene tutti. Pessina un’idea la coltiva da tempo: «Sono favorevole a una soluzione definitiva degli anni '70: dobbiamo metterci una pietra sopra. Va rispettato il dolore dei figli delle vittime ma poi ci saranno anche i nipoti e il circolo non si chiuderà mai.

Se una persona si redime anche fuori dal carcere dovrebbe andare bene lo stesso: l’Italia è un paese cattolico, e il perdono fa parte della visione cattolica del mondo». Giusto. Ma c’è una condanna da espiare. Se Alberto Torregiani la sconta a vita in carrozzina perché Cesare Battisti deve pagare il conto sul bagnasciuga di Copacabana?(1-continua)

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.