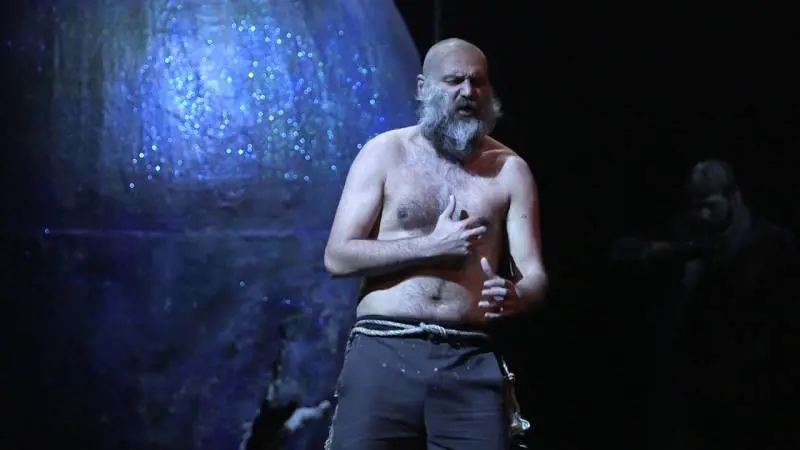

Un kolossal esaltante a teatro, impressionante a leggersi: La cupa (La nave di Teseo, pagine 528, euro 22), il pantagruelico testo dell'attore, regista e drammaturgo Mimmo Borrelli, è l'umano sentire radunato in una cava di tufo. Guardiamo quel microcosmo, che nello spazio e nel tempo si estende come fanno le radici e i tronchi, e ritroviamo l'oggi e il noi che siamo diventati, espressi in una lingua arcaica e traumatica e insieme splendente e rivelatrice. Borrelli, napoletano, classe 1979, è uno dei miracoli viventi del teatro italiano, uno che convoca il pubblico in spiaggia alle cinque del mattino per far ascoltare frammenti di un nuovo testo, un autore dalla produzione torrenziale (75mila versi in 15 anni): due premi Ubu solo per La cupa - che porta in scena dal 2018 - si è fatto conoscere con 'Nzularchia (2005), con cui ha vinto il premio Riccione, poi 'A Sciaveca (2007), premio Tondelli, La madre: 'i figlie so' piezze 'i sfaccimma (2010), premio Testori, Opera Pezzentella (2014), per citarne solo alcuni.

La cupa è una tragedia annunciata in cui due giovani, Vicienz Mussasciutto e Maria delle Papere, si amano ma appartengono a famiglie rivali - la tragedia delle tragedie, quindi: i genitori di uno sottrassero agli altri una cava di tufo giocando a carte truccate. Il matrimonio non s'ha da fare e con inaudita violenza di faida: lei violentata dal padre di lui, lui costretto a rinnegare il suo amore e morirne. Mostri del quotidiano, ma anche altro: famiglia, umanità, società che affonda. Il pubblico a teatro la ama alla follia (a Milano, al Piccolo Teatro, a chiusura di stagione quest'anno ha avuto 18 minuti di applausi e calci alle ringhiere), i lettori si ritrovano di fronte a un fenomeno «alla Rabito», affrontando un testo fatto di epifania e passione, specie per la lingua in cui è scritto.

Che cos'è la cupa?

«La cupa sono i dilavamenti del terreno dai quali i romani - io vengo dai Campi Flegrei, la piccola Roma dove ci si trasferiva per corrompere i parlamentari dell'epoca - ricavarono le prime cave di tufo giallo napoletano con cui hanno costruito poi il Pantheon».

Come le è stato di ispirazione?

«La pratica di scavo del tufo ereditata dai romani è ancora in uso: da lì ho inventato tutto. Queste viuzze, così inerpicate sulle colline, si infossavano, si incavavano e diventavano cupe e perciò la favola è una favola cupa. Lavoro da anni proprio per spostare l'epica dei rapporti familiari del teatro borghese in un paradigma diverso: i delitti familiari, gli uxoricidi in cronaca, non ci colpiscono più nella memoria. Il giornalista deve informare, ma la memoria la fanno i poeti: io, questa storia, l'ho resa più cupa».

La cupa come la selva e, come in Dante, è qualcosa che va oltre l'evento stesso?

«I cavatori di tufo sono persone che dissestano la madre terra come una voragine nell'antro di una vagina, che comprende senza fondo il vuoto di altre voragini sconosciute. Cupa è questa storia, fitta di ombre. È la deriva del mondo, ma anche una catarsi. La cupa vuole dire che il mondo si salverà quando l'uomo sarà estinto: tutti i rapporti familiari sono perversi in questo testo perché il mondo è un mondo perverso e la salvezza può venire solo dalla nostra estinzione. Anche la trasformazione finale, in cui il figlio torna e resta vivo, prevede che rimanga solo con gli animali e quindi non si possa più riprodurre».

A che cosa vuole portare lo spettatore, e il lettore?

«Io dico che in generale, dobbiamo portare il pubblico al suicidio: salvare il mondo? Al massimo possiamo salvare la prossimità. E io mi sento il primo colpevole. In questi testi ho messo una denuncia forte: è l'essere umano la locusta del mondo. Questa ultima generazione, che non si definisce, combatte per grandi valori, ma non riconosce i propri padri. A teatro la gente rimane attenta per due ore e 55 minuti senza battere ciglio e applaude senza andare via: quindi indipendentemente dal valore artistico, è l'allarme che ha un valore».

A teatro funziona benissimo, ma come dobbiamo affrontare il libro?

«Alla fine La cupa è una storia distopica. Ho sempre pensato che se parli della prossimità e del particolare arrivi all'universale. La mia lingua, il mio dialetto, è una cellula dell'umanità: se riesci a leggere le cellule, arrivi all'universo».

Il testo è scritto dunque in una vera e propria lingua recuperata.

«I Campi Flegrei sono una piccola penisola a nord di Napoli: per il bradisismo dal II secolo non ci furono più abitanti fino alla cacciata degli ebrei dalla Spagna, nel 1492. I porci marrani, come li chiamavano, vennero in Italia e si stabilirono a Napoli e in seguito vennero cacciati anche da qui. Sono rimasti i cognomi, assonanti con shalemme, scialom, e le storie e leggende tramandate. Storie ebraiche che risultano in un dialetto campano cantilenato come se leggessi la Torah. Siamo dunque un popolo diverso dai napoletani e ora stiamo riscoprendo queste origini tramandate di madre in figlia in punto di morte: siamo ebrei. Mia nonna leggeva il Vecchio Testamento il sabato e non sapeva perché o si purificava in mare con le mestruazioni, una tevilah».

Una lingua madre, quindi.

«A teatro, invece di farmi capire, preferisco farmi sentire, come diceva mia nonna. L'italiano volgare del Trecento è una lingua tronca, pesantissima per l'azione scenica. Con questa lingua madre a me più vicina riesco a farmi sentire anche quando non si capisce: corpi, movimenti, visceralità e capacità di calarsi degli attori arrivano lo stesso, come se parlassimo in italiano.

Nel libro c'è la traduzione, ma invito ogni tanto, giocando, a provare a leggere ad alta voce la parte a fianco, come faccio io, che non so l'inglese, con Shakespeare. Ci si renderà conto che ha un suono comprensibile: una poesia in quindicimila versi».