A Vienna già da mesi si susseguono mostre, convegni, pubblicazioni per celebrare l'anniversario della morte del grande Kaiser, di Franz Joseph I, di Francesco Giuseppe, ovvero Cecco Beppe, la bestia nera dell'irredentismo italiano. Avvicinandosi il 21 novembre, la data della sua morte, anche da noi si moltiplicano le iniziative per confrontarsi criticamente con questa immensa figura che per settant'anni ha retto le sorti dell'Impero austroungarico, contribuendo alla genesi del «mito asburgico», per rifarsi al celebre libro di Claudio Magris. A Roma, il 18 e 19 novembre, l'Università degli Studi Internazionali, in via C. Colombo 200, dedica un convegno interdisciplinare a Francesco Giuseppe e il suo tempo, riflettendo sulla complessità storica della Mitteleuropa nelle sue varie componenti, da quelle economiche a quelle artistiche, letterarie, politiche e sociali.

Ma perché è così viva la memoria per il vecchio Kaiser? Francesco Giuseppe, nato nel 1830, salì al trono a 18 anni durante la rivoluzione del 1848, e regnò fino al novembre 1916. Morì giusto in tempo per non assistere alla dissoluzione dell'Impero, che aveva pur prevista, dopo le guerre perse nel 1859 e nel 1866.

Queste disfatte costarono all'Impero prima l'abbandono della Lombardia e poi la cessione di Venezia e del Veneto, e inoltre la perdita del primato nella Confederazione Germanica a favore della Prussia, nuova superpotenza continentale. Più invecchiava più l'Imperatore non amava le guerre perché sapeva che si perdono. La figura del Kaiser, «l'Eterno Imperatore» come veniva chiamato, si consolida nell'immagine senile del grande vecchio saggio che tentò disperatamente di evitare la disintegrazione dello Stato, evitando, finché fu possibile, qualsiasi intervento, tutto teso ad arrestare o almeno a frenare l'irruente corso della storia perché sapeva che il tempo giocava contro l'impero, poiché la nuova età era quella dei nazionalismI. La compagine statale austriaca (che dal 1867 si chiamò austroungarica) era ormai inattuale, era un'istituzione sovranazionale storicamente in ritardo oppure (come alcuni intellettuali illuminati presagirono) in anticipo, ché l'Impero sarebbe potuto diventare la cellula germinale di un'utopica istituzione: gli Stati Uniti d'Europa. Ma era troppo presto per questo sogno. I polacchi, gli ucraini, i cechi, gli slovacchi, gli italiani i magiari, i romeni... Tutti volevano la loro piccola patria. Perfino tra gli austro-tedeschi erano in molti che non sopportavano il tollerante equilibrio francogiuseppino. Sia sufficiente ricordare l'avversione razzista e pangermanista di Adolf Hitler che, in odio alla Vienna asburgica, emigrò a Monaco e quando nel 1938 ebbe annesso al Terzo Reich l'Austria le cambiò nome: da Österreich - Impero Orientale - divenne Ostmark, Marca orientale.

La morte del Kaiser venne quasi a coincidere con la fine dell'Impero, la fine del «mondo di ieri» (come lo raccontò Stefan Zweig nelle sue stupende memorie). Fu proprio la letteratura a percepire questa svolta epocale e a fondare in opere letterarie, animate da una struggente nostalgia, il mito francogiuseppino. Nello Stendardo, il suo più bel romanzo, Alexander Lernet-Holenia annota la malinconica fine di un'epoca, apparentemente immutata, dove però era tutto finito: Il mondo aveva il solito aspetto; i campi, le case, il cielo, la luna erano quelli di prima, ma qualche cosa, dietro gli oggetti, era cambiato. Le cose visibili erano rimaste le stesse, l'invisibile era ormai diverso. Dentro, negli uomini, era mutato il mondo che ora stava dissolvendosi e tramontando. Proprio gli intellettuali - non è un caso che la psicoanalisi nasce viennese - e gli scrittori intuirono che non era stata una disfatta militare, ma era - come scrisse Werfel - il Crepuscolo di un mondo, un autunno irreversibile, un tramonto inarrestabile, una decadenza che aveva intimamente corroso le certezze spirituali, le plurisecolari sicurezze politiche e culturali, ideali e sociali di quell'immenso aggregato statale che era la Monarchia Danubiana, la Mitteleuropa asburgica. Si restava disperatamente - e al tempo stesso con silente decoro - aggrappati alla tradizione, fedeli alle consuetudini, ai riti quotidiani, alle serate nei caffè o al teatro. L'Impero svaniva ballando i valzer di Strauss. La figura emblematica era quella senile del funzionario, ligio, ordinato, rigoroso, pedante e il primo di questi burocrati era proprio Franz Joseph, che respingeva ogni spinta al cambiamento, attaccato al mondo di ieri, a quello sterminato Stato imperiale, sovranazionale, distrutto dai nazionalismi. Finché lui viveva, viveva l'Impero: L'Imperatore era vecchio. Era il più vecchio imperatore del mondo. Intorno a lui girava la morte, girava e mieteva, girava e mieteva, così lo rievocava Joseph Roth nel suo capolavoro, La Marcia di Radetzky, che, narrando la saga epica dell'Impero, erige un imperituro e umanissimo ritratto dell'Imperatore. Con Roth, Werfel, Zweig, Hofmannsthal, con Italo Svevo, col polacco Kuniewiz, con il croato Krleza, con il serbo Ivo Andri, ma anche con gli ironici critici di quell'epoca, da Karl Kraus a Musil, il mito di Francesco Giuseppe, lungi dal morire, conosce una resurrezione letteraria che giunge fino ai nostri giorni, quale presenza anacronistica e insieme pungentemente attuale.

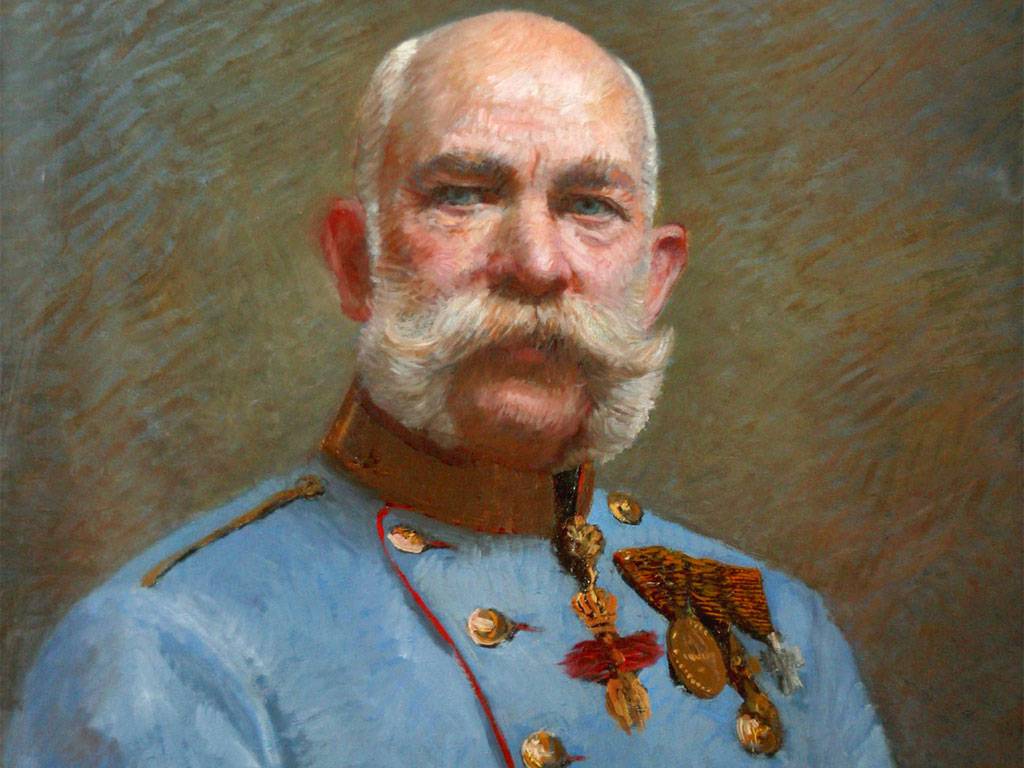

Nulla ormai di più lontano da quel sovrano con i suoi lunghi scopettoni (allora imitati da tanti sudditi fedeli, funzionari e generali, ferrovieri e uscieri) eppure in quella tolleranza vi era una grande saggezza politica.

In quella nostalgia letteraria non vi era mai cieca sudditanza, ma solo la coscienza poetica e storica che quel mondo era pervaso da un'intensa umanità, dal senso dell'ordine, irrimediabilmente perduto: Il mondo è andato in malora, non c'è più un imperatore, afferma uno dei personaggi ebraici di Roth, che così ricordava quando da giovane soldato era schierato, quel 16 novembre 1916, a rendere gli onori al vecchio Signore: il sole freddo degli Asburgo si spegneva, ma era stato un sole.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.