Parlare di baseball in Italia non è mai semplice, nemmeno in uno spazio come questo che si propone di avvicinare il pubblico agli sport americani. Nonostante questo sport non sia certo alieno, visto che lo giochiamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la sensazione è che manchi qualcosa, un lessico comune, parte della cornucopia di meravigliose storie che rendono il “passatempo degli americani” uno sport unico ed irripetibile. Eppure, talvolta, alcune di queste storie sono talmente straordinarie da meritare di essere raccontate comunque. Quarantadue anni fa una grande squadra di baseball provò a fare qualcosa per ricucire una vecchia ferita che le aveva alienato una gran parte del pubblico. Nelle intenzioni del front office, la dirigenza del club, serviva un personaggio simpatico, magari non straordinario dal punto di vista tecnico ma utile per riavvicinare questa comunità che non aveva dimenticato lo sgarbo subito. Quando fecero andare sul monte di lancio un ragazzotto ventenne grassottello che non parlava una sola parola d’inglese, non avevano la minima idea che stavano per scatenare una vera e propria mania. Ecco perché questa settimana “Solo in America” vi porta nella città degli angeli per raccontarvi come Fernando Valenzuela fece il miracolo, rendendo gli ex Brooklyn Dodgers la squadra più seguita dalla comunità ispanica.

Fernandomania. #Fernando34 pic.twitter.com/xN2fIlgAwN

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 12, 2023

Un rapporto iniziato male

L’arrivo della franchise della Grande Mela in quella che, almeno nelle intenzioni dell’elite losangelina, sarebbe dovuta diventare la metropoli più importante del paese fu salutato con moderato interesse dai media ma fu un mezzo disastro dal punto di vista delle relazioni pubbliche. Il proprietario Walter O’Malley aveva detto che sarebbe stato fondamentale costruire un buon rapporto con le comunità locali ma la prima impressione non sarebbe potuta essere peggiore. Dopo il trasferimento nel 1957 i Dodgers giocarono le prime quattro stagioni al Memorial Coliseum, uno stadio certo non pensato per il baseball. Per provare a crearsi un pubblico, il club puntò sugli immigrati dal Messico, una componente in grande crescita nella California del Sud. I Dodgers furono tra le prime squadre a trasmettere le telecronache in lingua spagnola ma tutti i loro sforzi erano stati accolti con estrema freddezza. La frattura tra la squadra di baseball e la comunità ispanica era dovuta alla disastrosa gestione dei terreni sui quali fu costruito il Dodger Stadium. Per attirare il club di Brooklyn il comune di Los Angeles aveva promesso alla proprietà terreni a basso prezzo in una zona interessante. Per fare spazio all’enorme stadio vennero demoliti tre quartieri ispanici, Palo Verde, La Loma e Bishop ma le case popolari che erano state promesse alle famiglie dopo che gli era stata espropriata la casa non vennero mai realizzate per l’opposizione di alcuni palazzinari e politici locali. La faccenda si complicò parecchio quando alcune famiglie messicane si rifiutarono di lasciare le loro case, portando ad uno scontro violento con la polizia.

Quando il 10 aprile 1962 fu inaugurato il nuovo stadio, la comunità ispanica si rifiutò di andare a vedere le partite. La cosa all’inizio era sembrata un problema minore ma, specialmente nei primi anni ‘80, la composizione demografica di Los Angeles stava cambiando radicalmente. A duecento anni dalla fondazione, il dibattito sull’immigrazione dominava il panorama politico, specialmente quando il numero di immigrati illegali iniziò a preoccupare anche chi era arrivato anni prima in maniera legale. Il proprietario dei Dodgers era convinto che sarebbe servita una figura ponte, un campione come il grande Sandy Koufax, capace di ricucire lo strappo con la comunità ispanica e ridurre le tensioni razziali nell’area. Non fu affatto semplice trovare un talento del genere, visto che la popolarità del baseball in Messico non era assolutamente ai livelli degli Stati Uniti.

Il campione del popolo ispanico

Mike Brito, osservatore per i Dodgers dal 1978, fu costretto a viaggiare parecchio per trovare il suo diamante grezzo, fino a Etchohuaquila, a 1500 chilometri da Città del Messico. Fu un vero e proprio colpo di fortuna, visto che all’epoca poche centinaia di persone vivevano in questo villaggio. Quando Mike Littwin, reporter per il Los Angeles Times, volle andare a vedere la casa natale del nuovo lanciatore dei Dodgers, fu scioccato. “La famiglia viveva in una stradina sterrata piena di buche enormi, alcune più grandi delle case attorno. Non avevano il telefono quindi non sapevano che saremmo arrivati. Erano persone gentilissime ma immaginarsi che un ragazzo nato qui potesse diventare una star del baseball era assurdo. Nessuno osava nemmeno sognare una cosa del genere”. Gustavo Arellano, giornalista di origine messicana, ricorda poi come il successo di Fernando ebbe effetti imprevedibili nel suo paese natale: “visto che lanciava con la sinistra, riuscì a far diventare i mancini popolari. Nel Messico rurale essere mancino era visto come un difetto, qualcosa da superare a forza di botte. Quando Fernando diventò famoso, i padri provavano a far lanciare i figli con la sinistra, sperando che diventassero come lui”.

Anche se sembrava assurdo solo pensarlo, Valenzuela entrò a far parte di un ristretto gruppo di giocatori epocali, capaci di cambiare per sempre il baseball. Era successo con Jackie Robinson per gli afro-americani, Hideo Nomo per i giapponesi e Tony Lazzeri per gli italo-americani, ora toccava alla comunità ispanica. Quando nel settembre 1980 fu chiamato a giocare per i Dodgers come riserva, i tifosi messicani di Los Angeles rimasero stupefatti di fronte ai suoi lanci. La stagione 1981, a soli 20 anni, ebbe un impatto incredibile: secondo Arellano, “Fernando arrivò al momento perfetto, quando l’intera comunità aveva un bisogno disperato di un eroe”. Lyle Spencer, giornalista del Los Angeles Herald Examiner, fu assunto per insegnare inglese al giovane lanciatore ed è stato testimone della sua incredibile parabola. “Quando iniziai a seguire i Dodgers, forse il 10% degli spettatori erano ispanici. Ecco che arriva Fernando e la comunità perse la testa. Era uno di loro e nel giro di pochi giorni riempirono lo stadio. Non fu un fuoco di paglia: se andate oggi al Dodger Stadium, metà del pubblico è ispanico”. E pensare che questo fenomenale successo iniziò quasi per caso.

Un debutto memorabile

L’allenatore dei Dodgers certo non immaginava di dover iniziare la stagione 1981 in maniera così disastrosa. Il grande Tommy Lasorda, ad un solo giorno dal debutto contro i campioni in carica della National League, gli Houston Astros, si ritrovò senza lanciatore titolare e riserva. Nel giro di poche ore sia Jerry Reuss che Burt Hooton alzarono bandiera bianca per due infortuni abbastanza casuali. L’italo-americano fu costretto quindi a rivolgersi al mancino rubizzo e pienotto che era stato chiamato dalle leghe minori il settembre prima, mettendo dieci partite interessanti nel finale di stagione. Il terzo nel bullpen dei Dodgers sembrava promettente ma aveva due grossi problemi: aveva solo 20 anni e non aveva mai giocato da titolare nella Major League Baseball. Quando chiese a Fernando Valenzuela se fosse pronto, fu stupito dalla sua sicurezza e calma: “Claro. Si”. Non lo sapeva ancora ma la Fernandomania era appena nata. Nel pomeriggio del 9 aprile 1981, Opening Day, Fernando mise una partita perfetta, rimanendo in campo per tutti i 9 inning, concedendo solo cinque valide ma nessun punto ai forti Astros. Quando i Dodgers chiusero su un rassicurante 2-0 in solo 2 ore e 17 minuti, tutti gli spettatori si resero conto di trovarsi davanti ad un talento fenomenale.

Sono passati più di quarant’anni ma il lanciatore ricorda ancora benissimo quel pomeriggio. “Fu una delle mie partite migliori, uno dei momenti indimenticabili visto che vincemmo in maniera convincente. Era importante che facessi bene, non sapevo nemmeno se sarei rimasto in prima squadra. Non dimenticherò mai quei lanci”. A dire il vero quella non fu la prima volta che Fernando aveva affrontato i rivali di Houston: l’aveva già fatto nella serie dei playoff l’anno prima, quando i Dodgers avevano bisogno di batterli due volte nel proprio stadio. Valenzuela, al debutto, mise due innings puliti nella prima partita della serie ed altri due un paio di giorni dopo, confermando la sua solidità sul monte di lancio. Jaime Jarrin, telecronista in lingua spagnola, si dice sicuro che quelle partite furono fondamentali: “Per me la Fernandomania nacque allora, quando non solo a Los Angeles ma in tutto il paese si accorsero di lui”. Valenzuela è d’accordo: “Sei nervoso se non sai cosa ti sta per succedere ma, dopo aver giocato nei playoff, il debutto stagionale era una partita normale. Ecco perché molti furono sorpresi dalla mia sicurezza”.

La pazzesca Fernandomania

Furono molti a rimanere impressionati da quel ragazzo grassottello e da come fu in grado di tirar fuori un lancio inusuale, quella screwball che gli aveva insegnato due anni prima Bobby Castillo, quando giocava in Arizona in una lega minore. Altri furono stupiti quando lo vedevano concentrarsi sul monte di lancio, come se stesse chiedendo consiglio al Padre Eterno su dove lanciare quella pallina. Vin Scully, il telecronista che seguiva la partita, citò addirittura la Bibbia, dicendo “sarà un piccolo bambino a guidarli” ma l’impatto sulla comunità ispanica fu devastante. Jarrin disse che “non si era visto niente del genere, non aveva il physique du role, era un indigeno della tribù Yaqui, coi capelli lunghi che non parlava inglese. La cosa sorprendente fu come anche i bianchi si appassionarono alla sua storia”. La curiosità si trasformò in vera e propria mania quando seguirono altre sette vittorie e quattro shutouts, partite senza concedere un solo punto: un debuttante non vinceva le prime otto gare nella Mlb dal 1945, quando Dave ‘Boo’ Ferris c’era riuscito coi Boston Red Sox. Dopo la vittoria del 14 maggio sui Montreal Expos, tutti nel mondo del baseball parlavano di lui. A ridere, ovviamente, la proprietà dei Dodgers, che vedevano il pubblico allo stadio salire di 10.000 unità ogni volta che saliva sul monte di lancio.

Per rendersi conto dell’impatto assurdo del personaggio, bisognava però guardare oltre ai confini dell’Unione, nel resto del continente. Jarrin ricorda come “nessun altro giocatore creò più tifosi di baseball di Fernando. Non solo in Messico ma in tutta l’America Centrale e in Sudamerica la gente si mise a tifare i Dodgers. Le donne recitavano il rosario quando giocava e scene del genere si vedevano ovunque, non solo al Dodger Stadium. I bagarini vendevano biglietti, magliette, tacos. Fuori dallo stadio sembrava un pellegrinaggio alla Vergine di Guadalupa”. Il più sorpreso di tutti? Il ventenne messicano, che non riusciva a capire come mai tutti fossero così concentrati su di lui. I Dodgers avevano fior di giocatori con grandi carriere alle spalle: nessuno di loro, però, aveva l’organista dello stadio suonare musiche da corrida quando El Toro si avvicinava al monte di lancio. Non guadagnava molto, Fernando, il salario minimo della Mlb al tempo, 32.500 dollari all’anno lordi ma fu il primo a vincere sia il Cy Young Award della National League che il premio di Rookie of the Year. Una stagione irripetibile che sarebbe culminata con la partita più memorabile di tutte, quella gara 3 nelle World Series contro i New York Yankees, l’inizio di una rimonta storica che avrebbe portato ai Dodgers il primo titolo dal 1965, quando avevano il grande Sandy Koufax sul monte di lancio.

Quando sette anni dopo la squadra di Los Angeles riuscì a ripetersi, Valenzuela era infortunato e tre anni dopo il rapporto coi Dodgers arrivò alla fine in circostanze poco simpatiche. Fernando, però, è rientrato ai Dodgers nel 2003, quando affiancò Jarrin alla radio in lingua spagnola, per poi passare alle telecronache. Il suo numero 34 non è stato ufficialmente ritirato dai Dodgers ma, da quando se ne è andato, nessun giocatore ha voluto vestirlo. Jarrin, che fa le radiocronache dal 1959, ha qualche problema a descrivere cos’era la Fernandomania: “lo stadio divenne un posto difficile da descrivere. Non era un fenomeno sportivo, ma di rilevanza sociale incredibile”. Fu una stagione magica, forse irripetibile, ma quella magia che Fernando Valenzuela portò nel baseball è ancora vivissima. È anche grazie a lui che lo sport più americano che ci sia è popolarissimo dai Caraibi al Venezuela a tutto il resto della Mesoamerica.

Un mito che non muore mai

Nessuno a Los Angeles ha mai dimenticato il numero 34 dei Dodgers o come, quando giocasse lui, entrando allo stadio sembrava di entrare in una arena de toros a sud del confine: dagli altoparlanti non uscivano le canzoncine tradizionali del baseball ma musica mariachi, nel ristorante per i media non c’erano hot dog ma cucina messicana. Lalo e Mark Guerrero, padre e figlio con la passione della musica, riuscirono a vendere migliaia di copie di una canzone chiamata “Fernando el Toro”, dedicata ovviamente al talento messicano. Danni Trejo, attore di origine messicana, dichiarò al Los Angeles Times che, “se il Dodger Stadium avesse potuto ospitare un milione di persone, l’avrebbero riempito senza problemi”. I Dodgers furono rapidi a capitalizzare questa popolarità, assumendo inservienti che parlavano spagnolo ma anche quando giocavano in trasferta, il pubblico allo stadio cresceva da 5000 a 10000 persone, non tutte di origine ispanica. Gli ascolti delle radiocronache in lingua spagnola più che raddoppiavano ogni volta che giocava Fernando, una roba mai vista prima.

Il buon Valenzuela, però, non era solo un fenomeno mediatico: cosa non comune per un giocatore così giovane, era in grado di superare come se niente fosse i momenti più difficili. Quando contro Montreal concesse il primo fuoricampo, non se ne fece un cruccio: i suoi successivi 18 lanci furono tutti degli strike. I suoi primi tifosi erano i suoi compagni di squadra ma, almeno a sentire Fernando, non c’è niente di strano: “lo sport è fatto così, ogni tanto le cose vanno bene. Io, però, pensavo a divertire i tifosi. Facevo del mio meglio per fargli vedere una bella partita, così da passare una bella giornata allo stadio”. Fernando finì la sua carriera nel 1997 ai St. Louis Cardinals, senza mai riuscire a ripetere la sua mitica stagione di debutto. Il fatto di aver finito con 173 vittorie e 153 sconfitte gli ha finora impedito di entrare nella Hall of Fame. Almeno a sentire chi in quel mitico 1981 a Los Angeles c’era, Valenzuela merita un posto d’onore per aver ricucito la frattura tra i Dodgers e la città degli angeli. Comunque la pensiate, è stato uno dei personaggi più importanti nel rendere il baseball uno sport davvero mondiale.

Una tempesta perfetta

A 40 anni dall’inizio della Fernandomania, il sito ufficiale della Mlb dedicò un ritratto approfondito di questo fenomeno sociale e del personaggio che lo rese possibile. Valenzuela ha ora 62 anni ma vive sempre a Los Angeles, senza mai prendersi troppo sul serio. Nonostante abbia imparato discretamente l’inglese, preferisce parlare in spagnolo: “La gente è stata sempre molto paziente con me. Sarei contento se mi ricordassero come qualcuno che ha fatto sempre il massimo per fare spettacolo, così che potessero divertirsi con questo bellissimo gioco”. Non sembra infastidito quando gente di ogni età lo ferma quando va allo stadio, ansiosa di fargli i complimenti o chiedergli un autografo. Per evitare di creare problemi, rimane sempre nella zona dedicata alla stampa, anche nel pre-partita, per non togliere i riflettori ai giocatori in attività. Gli piace sempre guidare la sua Corvette, giocare ogni tanto a golf ma non ha una gran voglia di rivivere quel periodo irripetibile, quando diventò il messicano più famoso della storia del baseball. La cosa più impressionante è come un ragazzo cresciuto in un villaggio sperduto del Messico riuscì a rimanere coi piedi per terra quando tutti attorno a lui perdevano la testa.

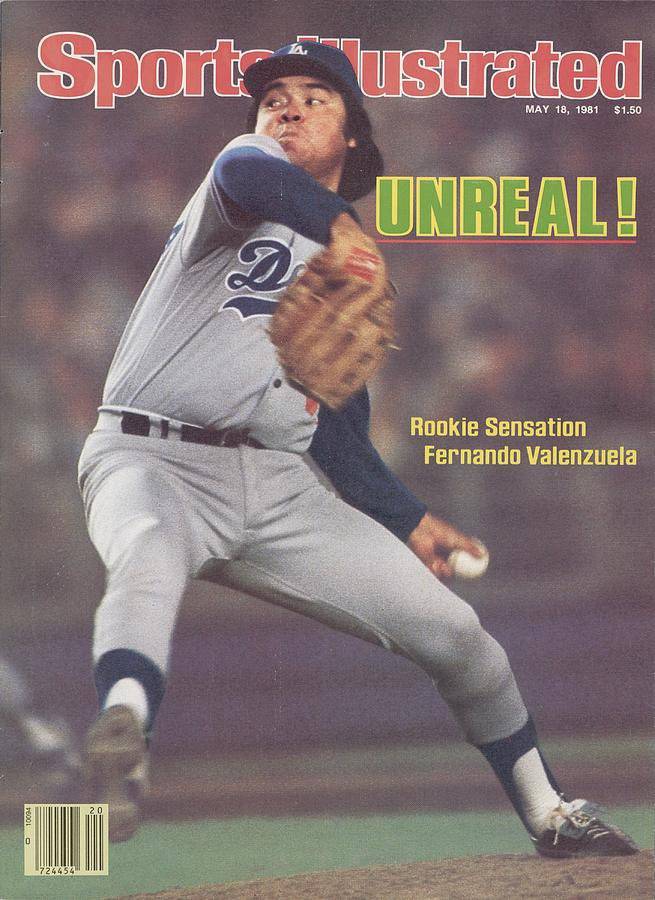

A quei tempi i Dodgers ricevevano così tante richieste di interviste da essere costretti a tenere conferenze stampa solo per lui prima delle partite, non solo a casa ma anche in trasferta. I cartelli fatti a casa con scritto “Viva Fernando” spuntavano in tutti gli stadi, come le magliette con il nome di Valenzuela sulle spalle. Il Los Angeles Times non faceva che scrivere di lui, il rivale Herald Examiner lanciò un concorso per il suo soprannome, vinto a mani basse da “El Toro”, finì sulla copertina di Sports Illustrated con un titolo a lettere cubitali sopra il suo volto “UNREAL”. Nel corso dell’estate si ritrovò alla Casa Bianca a cena con il Presidente Ronald Reagan e, qualche tempo dopo, sulla scatola dei Corn Flakes Kellogg’s, tanto famoso da essere conosciuto solo per nome, come succede alle vere superstar, da Kobe a LeBron a Tiger Woods. Steve Brener, responsabile media dei Dodgers ai tempi, parla di tempesta perfetta: “non ricordo un altro giocatore che ha catturato la fantasia dei tifosi e dei media come lui. Era bravissimo ma, per me, cosa lo rendeva davvero speciale era il fatto che voleva essere trattato come un giocatore normale. Nonostante tutto rimaneva umile, genuino e questo la gente lo capì subito”.

Un numero da leggenda

Se l’ex compagno di squadra Dusty Baker ricorda come fosse capace di fare quasi ogni cosa su un campo da baseball, la cosa che gli spiace è che la gente non abbia potuto conoscere il vero Fernando, quello che negli spogliatoi faceva scherzi a tutti e mostrava un talento nascosto davvero particolare. L’ex catcher dei Dodgers Mike Scioscia ricorda come “fosse incredibile col lazo, un vero talento. Riusciva a prendere qualsiasi cosa in due secondi”. L’attore George Lopez, che ai tempi di Fernando era un ragazzino, era un tifosissimo dei Dodgers, non si perdeva una sola partita: “Il fatto che fosse messicano, bravissimo e umile nonostante tutto fu incredibile per noi. Ci diede un eroe da adorare per tutta la vita. A Los Angeles non lo dimenticheremo mai, ci ha cambiato la vita”.

Lopez era uno di quelli che si facevano le magliette dei Dodgers in casa, con il numero 34 planchato con il ferro da stiro sulla schiena e volle ricordare quei giorni nel 2012, quando gli fu chiesto di lanciare la prima palla in una partita dei Dodgers. Si presentò in campo con una maglietta numero 34 con scritto dietro alle spalle “Lopezuela”, un omaggio condiviso dalla cosiddetta “generazione x”, i figli di immigrati messicani cresciuti negli anni ‘80 nella California del Sud. Per loro Fernando non era un mito, ma un vero e proprio eroe. Gustavo Arellano dice che per loro era “il messicano che ce l’aveva fatta, distruggendo i rivali. Ogni padre voleva che suo figlio fosse il prossimo Fernando Valenzuela, tutti noi bambini provavamo a lanciare come faceva lui, guardando al cielo, con le braccia alte come se stesse pregando. Era uno di noi e volevamo essere proprio come lui”.

Il presidente dei Dodgers Stan Kasten è convinto che sia una parte fondamentale della storia del club. “Siamo orgogliosi della nostra storia, dell’impatto che abbiamo avuto a livello culturale. Jackie Robinson, un personaggio mitico nella cultura statunitense, giocava per noi. Poi abbiamo avuto Sandy Koufax, un’icona per gli europei dell’est che volevano far parte della società americana. Il fatto che Fernando, un personaggio che ha catturato l’attenzione nel mondo ispanico, vestisse la nostra maglia non è un caso”. Ognuno dei numeri ritirati dai Dodgers è stato portato da un giocatore che è poi entrato nella Hall of Fame, dal numero 2 di Tommy Lasorda, al 32 di Sandy Koufax, al 39 di Roy Campanella fino al mitico 42 di Jackie Robinson. Fernando nella Hall of Fame, forse, non entrerà mai, ma nel 2019 è diventato una Leggenda dei Dodgers, con una placca commemorativa nello stadio. In Messico, invece, non si sono fatti problemi: nello stesso anno la Liga Mexicana de Beisbol ha deciso che nessuna squadra metterà in campo un giocatore con il numero 34. Cinque anni prima, davanti all’entrata dello stadio di Guadalajara è stata inaugurata una statua a lui dedicata.

La gran festa di Fernando

Alla fine, la pressione della comunità ispanica è stata troppo forte, tanto che lo scorso 11 agosto il numero 34 è stato ufficialmente ritirato dai Los Angeles Dodgers, con una grande cerimonia che ha visto protagonista la persona forse meno interessata a questa polemica. Fernando aveva fatto i conti con la sua eredità e il suo posto nella storia del baseball anni fa. Quando gli chiedono del famoso numero, non si fa troppi problemi: “Da parecchi anni nessuno lo veste, giusto? Per me era un numero come tutti gli altri. Quando arrivai ai Dodgers nel 1980 era il numero che c’era sul mio armadietto, me lo diedero loro. Non avrei mai pensato che diventasse così importante. Se qualcun altro vuole portarlo, non è un problema. I numeri sono fatti per quello”.

Rimane aperta la questione della hall of fame, ma anche su quella Fernando ha le idee chiare: “Per me è più importante che la gente riconosca quel che ho fatto, vale di più di ogni trofeo. L’ho detto fin dal primo giorno e continuo a crederci. Molte persone apprezzano quello che ho provato a fare e questa è la cosa che mi sta più a cuore. Non mi hanno mai lasciato. 40 anni dopo, ho tanti bei ricordi”.

Un campione arrivato quasi per caso, che riuscì a cavalcare l’onda anomala dei media senza montarsi mai la testa, rimanendo coi piedi ben piantati per terra.

Una storia allo stesso tempo antica e molto attuale, che meriterebbe di esser insegnata ai campioni influencer, quelli che si credono semidei appena segnano due punti. Fernando Valenzuela è popolare oggi come lo era nel 1981. Di loro, forse, si perderanno le tracce tra cinque minuti. Meditate, gente, meditate...- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.