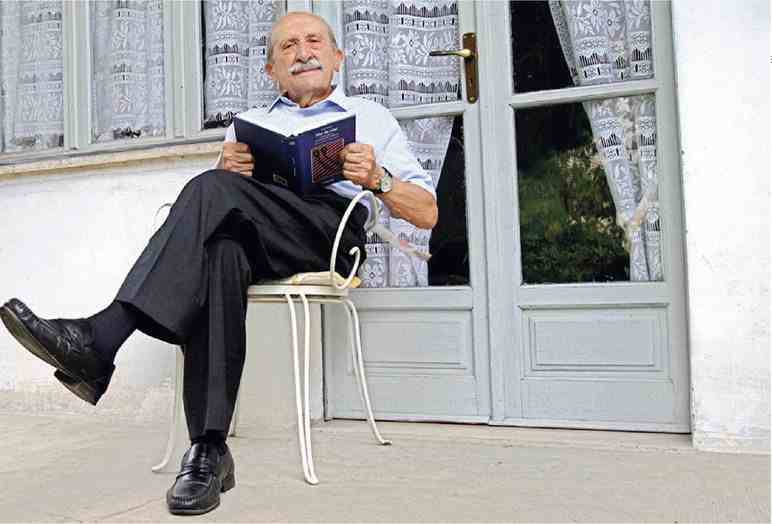

Il torinese Luigi Arisio sfoggia ancora i baffi a manubrio da «Lech Walesa della Fiat», come lo ribattezzò Gianni Agnelli, benché a 84 anni suonati dimostri più che altro una certa somiglianza con Vittorio Emanuele III, rafforzata dal metro e 70 di statura.L’organizzatore della marcia dei 40.000, che giusto trent’anni fa segnò uno spartiacque nella storia politica, industriale e sindacale d’Italia, se li fece crescere nel 1981 e da allora non li ha più tagliati. Non fu vezzo estetico, ma istinto di sopravvivenza. Rimossi dopo 35 giorni di sciopero i picchetti davanti alle fabbriche, lavato il sangue dei «krumiri» presi a sprangate, sepolto il povero caporeparto Vincenzo Bonsignore che era stramazzato a terra fulminato da un infarto a soli 48 anni mentre cercava di forzare il blocco al cancello 33 di Mirafiori, ad Arisio era giunto da Piero Fassino il sorprendente invito per un pubblico confronto al Festival dell’ Unità. Dopo tutto quello che aveva passato, gli parve prudente non farsi riconoscere mentre fendeva il muro di militanti radunati al Parco del Valentino. E infatti era già salito sul palco quando la moglie, confusa tra il pubblico, sentì un attivista ringhiare: «Quel figlio di puttana di Arisio non è venuto!». All’annuncio che si trattava dell’uomo con i baffi, scoppiò un parapiglia. Finito il dibattito, Fassino non trovò di meglio che prendersela con l’ospite: «Certo che sei andato giù pesante...». Lui replicò: «Che ti credevi? Di farmi venir qua a intonare le cante alpine?». Dovette essere riaccompagnato a casa dalla scorta di Fassino, con una gazzella dei carabinieri di rinforzo.

Sempre stato così, l’Arisio. Abituato a parlare chiaro e a dire quello che pensava anche negli anni in cui il solo pensare senza parlare costituiva un motivo sufficiente per finire nella lista dei morituri. Da quel 14 ottobre 1980, che lo vide per le strade di Torino alla testa dei quadri intermedi, non è cambiato: «Se alla mia età me la sentirei ancora di marciare su Pomigliano d’Arco,di andare davanti ai cancelli ad arringare i lavoratori? Certo che me la sentirei! Ma ai dirigenti della Fiat dico anche: attenti, stravincere non conviene mai».

Dalla sua casetta di Castellamonte, sulle colline del Canavese, dove viene a rifugiarsi nei fine settimana e durante l’estate, l’ex leader dei 40.000 assiste sgomento a liturgie che credeva consunte: la fiaccolata «Per il futuro dello stabilimento», i dirigenti che protestano accompagnati da mogli e figli, l’accordo zoppo fra sindacati e azienda con Cisl e Uil favorevoli e Cgil contraria, il referendum per riportare in Campania la produzione della nuova Panda trasferita in Polonia, la sorpresa di un 37,8% di riottosi che nel segreto dell’urna preferisce la chiusura della fabbrica alle condizioni poste da Torino per la ripresa dell’attività. Manca solo, Dio non voglia, la violenza.

Nel 1980, quando da semplice caporeparto delle sellerie fu catapultato nella Storia e un poliziotto motociclista della prefettura gli recapitò a casa una lettera indirizzata semplicemente «Mr Luigi Arisio, Fiat, Turin, Italy» nella quale il presidente americano Ronald Reagan si congratulava «with sympathy» e lo invitava alla Casa Bianca, la guerriglia gli entrò persino fra le pareti domestiche. Il suo secondogenito, Renato, «un idealista, un ingenuo» che oggi ha 55anni e nonostante la laurea in scienze politiche continua a occuparsi di gas di scarico alla Fiat, «militava nella Cgil, forse nel Pci, mi contestava, e dire che ero stato io a farlo assumere, pensi che vergogna», anche se poi il giovanotto si emendò agli occhi del padre battezzando, certo involontariamente, le sue bimbe Susanna e Margherita, come la sorella e la figlia dell’Avvocato.

Dopo la prematura scomparsa della moglie Emma Saracco, da cui ebbe anche Riccardo, che oggi ha 57 anni e fa l’anatomopatologo all’ospedale Sant’Anna di Torino, Arisio decise di risposarsi e da perfetto aziendalista qual è la scelta cadde su una sua operaia, Franca Montalto, addetta ai cavi elettrici nella catena di montaggio della 500, che gli ha dato un terzo figlio, Roberto, 37 anni, tecnico alla Comau. Gruppo Fiat, naturalmente.

Uomo di fedeltà sabaude, il capopolo abituato a dire «poscia» al posto di «dopo». Soprattutto in fatto di auto: «Ne ho avute una trentina, tutte Fiat. Soltanto una volta ho tradito, prendendomi una Lancia Integrale rosso Ferrari che andava su per i muri». Tradito per modo di dire visto che la Lancia, oggi un marchio Fiat, «stava a quattro pedalate da casa, in Borgo San Paolo, dove sono nato, e fu il mio primo amore». Vi venne assunto nel 1940, finita la terza avviamento, e vi rimase dieci anni, calibrista nel reparto utensileria.

Mai avrebbe immaginato che da lì sarebbe arrivato addirittura a Montecitorio, forte di 11.325 voti di preferenza raccolti nella lista del Pri, deputato fino al 1987, quasi sette volte il giro del mondo in aereo sulla tratta Torino- Roma- Torino, presente da buon doverista al 92% delle votazioni, per poi sentirsi apostrofare nel modo peggiore da un ex collega dello stabilimento di Rivalta: «Arisio, boja falcio », boia falso, «sono contento che tu sia riuscito a imboscarti a Roma a fare un cazzo dalla mattina alla sera!».

Il lavoro ha contato tanto, forse tutto, nella storia di quest’uomo. Aveva appena 7 anni quando la maestra gli assegnò un tema all’apparenza facile facile: «Che cosa vorresti come regalo di Natale?». Gli altri alunni se la sbrigarono in fretta, chi col Meccano, chi con i soldatini di piombo. Lui no, bagnò di lacrime il quaderno pensando al padre, disoccupato da 22 mesi in seguito alla chiusura della Scat, l’azienda automobilistica che era stata fondata nel 1906 a Torino da Giovanni Ceirano. Alla fine scrisse: «Per Natale desidererei che Gesù Bambino portasse un posto di lavoro a mio padre». Un compagno di classe, il cui zio era capofficina alla Lancia,raccontò l’episodio in casa. Quattro giornidopo a Giovanni Martino Arisio arrivò una lettera con la bandierina blu e lo scudo: «La Signoria Vostra è pregata di presentarsi nei nostri uffici di via Monginevro 99 per comunicazioni che la riguardan ». Andò. Fu assunto come fresatore di seconda categoria.

E lei come fu assunto in Fiat?

«Con un concorso per tirocinanti disegnatori, nel 1950. Il mio capo a Mirafiori era un eccellente progettista che stravedeva per Stalin e voleva insegnarmi la lingua russa. Durante le campagne elettorali, raccoglieva fuori dai cancelli ivolantini della Dc edel Pli e li nascondeva dentro L’Unità . Giunto in reparto, apriva il giornale e utilizzando un paio di pinze, senza mai toccare i dépliant con le mani, andava a buttarli “da dove provenivano”, diceva, cioè nel cesso. Poi con un batuffolo di ovatta imbevuto di trielina disinfettava le pinze».

Un paranoico.

«Sul libro di testo che mi costringeva a studiare, un giorno riuscii a decifrare, sotto la foto di un vecchio apparecchio ricevente, la didascalia in cirillico: “Popov”. Mi venne spontanea una battuta: ma allora è vero che i sovietici si credono gli inventori della radio! Mi tolse il saluto».

Come si diventava capi in Fiat?

«Bastava essere un centimetro sopra gli altri operai e dichiararsi disposti a fare gli straordinari. Mio padre, un buon cattolico rispettoso del precetto, non avrebbe lavorato di domenica neanche se minacciato di fucilazione, mentre io ho sempre creduto nel vecchio adagio: “Aiùtati che Dio t’aiuta”. Papà mi lasciava per intero, e con disprezzo, i soldi del lavoro festivo, ripetendomi ogni volta la stessa ammonizione: “Chi lavora di domenica se li mangia al lunedì”».

Non sopportava che suo figlio sacrificasse il terzo comandamento alla carriera.

«Carriera... Capirà. Fino al 1956 disegnatore in carrozzeria. Poi in fabbrica come caposquadra. Dal 1968 a Rivalta, caporeparto sellerie. Facevamo la 500 col cuscino del posto di guida imbottito per il presidente Vittorio Valletta, che era più piccolo di me e altrimenti non sarebbe arrivato a vedere la strada. Non ho mai imitato quel mio collega battilastra che, per riconoscenza verso il vicedirettore che lo aveva promosso capo, la domenica mattina andava a casa sua a fare la lucidatrice umana».

Cioè?

«Indossava due enormi pattine e per ore strascinava i piedi su marmi e parquet dopo averli cosparsi di cera Liù».

In che modo si giunse al clima d’intimidazione che determinò per reazione la marcia dei 40.000?

«Attraverso il processo per le schedature. Fu così che le Brigate rosse s’infiltrarono nelle fabbriche. Lei ricorderà quella vicenda, originata da una causa di lavoro che tale Caterino Ceresa intentò nel 1970. Il pretore Raffaele Guariniello si presentò in piena estate negli uffici deserti di via Giacosa e sequestrò 354.077 schede personali, che contenevano informazioni sull’orientamento politico e le frequentazioni di altrettanti dipendenti. Da quel momento in poi la Fiat, che in precedenza aveva sempre accuratamente selezionato il proprio personale, fu costretta ad assumere cani e porci».

Che intende per «cani e porci»?

«Fiancheggiatori delle Br, assenteisti cronici, lavativi, doppiolavoristi che in quattro anni riuscivano ad accumularne tre di assenze.

Io dirigevo un’officina che la Fiat,su pressione del sindacato, era stata costretta ad allestire per il personale non idoneo alle lavorazioni di linea, un reparto di 500 persone dove, accanto a pochi invalidi autentici, pullulavano agitatori mezzi matti protetti da samaritani di tutte le componenti sindacali e politiche. Quattro operai, sorpresi dai sorveglianti a giocare a calcio in orario di lavoro, vennero da me proposti per una punizione, ma il loro ricorso fu accolto perché l’invalidità non riguardava gli arti inferiori, bensì mani e braccia. Il magistrato sostenne che non si trattava di una violazione contrattuale. Al contrario: l’attività fisica da essi svolta poteva avere benefici effetti sulla loro infermità. Molte operaie lavoravano a maglia o a piccolo punto. Tre o quattro riuscivano persino a dedicarsi ad altri lavoretti vecchi come il mondo, coricate sui comodi sedili delle vetture di grossa cilindrata».

Non ci posso credere.

«È la stessa reazione che ebbe il suo collega Clemente Granata, cronista della Stampa , quando lo accompagnai a visitare le catene di montaggio della carrozzeria di Rivalta e constatò con i suoi occhi che molti operai riuscivano a giocare a dama utilizzando come pedine le rosette cadmiate da 30 millimetri di diametro e i dadi esagonali da 12. Nel frattempo altri operai cucinavano su improvvisati fornellini elettrici, costruiti ovviamente con materiale della Fiat all’interno dell’officina e in orario di lavoro. L’aroma delle fritture di scampi e calamaretti invadeva tutto il reparto. Un fornitore rimase allibito nel vedere quattro operai impegnati in un’accanita partita a sette e mezzo. Si arrivò al caso limite di un’invalida al 50%, impacciata nel corpo e nel cervello, che capitombolò per terra scavalcando la trave metallica posta a salvaguardia degli operai nelle zone di transito dei carrelli trasportatori. Siccome il longherone non era dipinto col prescritto color arancione, venne dichiarato lo stato di agitazione. Ordinai che la trave fosse subito pitturata di rosso. Dopo cinque minuti, altra fermata: adesso c’era puzza di vernice. Tutti in sala medica. Molti ne approfittarono per farsi dare otto o più giorni di malattia. Alcuni partirono il giorno seguente per il loro paese natio al Sud: li rividi dopo un paio di mesi, ristabiliti e abbronzati. Insomma, il caos, l’anarchia assoluta».

Gli italiani s’erano fatti l’idea che al Lingotto, a Mirafiori, a Rivalta, a Pomigliano, a Termini Imerese la vita fosse disumana come nel film La classe operaia va in paradiso, con i lavoratori costretti a inseguire il collega Ludovico Massa, detto Lulù, campione del cottimo.

«Certo le fabbriche Fiat erano più inquinate e meno sicure di oggi. In saldatura mancavano le protezioni, mentre adesso per le operazioni più faticose e pericolose ci sono i robot.

Ma non si può dire che l’azienda fosse insensibile alle tematiche della sicurezza e della salute. In verniciatura fu costruita una cabina dove, per ammissione degli stessi sindacati, l’aria era migliore che al Pian della Mussa. Spesso i lavoratori ce la mettevano tutta per farsi del male da soli. Ricordo un operaio addetto al montaggio del serbatoio di benzina della 500. Dopo due o tre ore di turno veniva colto da lancinanti emicranie ed era costretto a farsi ricoverare in infermeria. Impiegammo parecchi giorni per capire l’origine della strana patologia: anziché sorreggere il serbatoio con la mano sinistra e imboccare i dadi dei bulloni con la destra, se lo appoggiava sulla volta cranica e avvitava servendosi di entrambe le mani. In tal modo dimezzava i tempi e questo gli consentiva di fumare a lato della linea. Tre boccate per vettura, 900 nel corso del turno di lavoro».

Quali furono le prime avvisaglie della deriva terroristica?

«Un periodico semiclandestino, che andava a ruba per titoli come “Giù latesta,capo”,cominciò a pubblicare nome, cognome, numero telefonico e targa dell’auto dei dirigenti “incriminati”, invitando gli aspiranti terroristi a farsi giustizia. Un delegato sindacale della Cisl, ex seminarista, indossata una cotta da prete, aprì una processione funebre, salmodiando volgarità in gregoriano. Seguiva un codazzo di operai con ceri e rudimentali turiboli. Sgranavano i nomi dei vari capi della selleria. Dalla croce di legno che apriva il corteo pendevano, ripugnanti, i testicoli insanguinati di un toro. L’effetto dell’osceno rosario era reso ancor più terrificante dalla litania finale: “Capi, padroni, ci state sui coglioni!”. Dalle sopraelevate stradali intorno agli stabilimenti della cintura di Torino cominciarono a piovere sassi sulle auto di chi si recava al lavoro nelle giornate di sciopero. Mi vedevo arrivare in fabbrica dipendenti col volto sfregiato dalle schegge di vetro dei parabrezza».

Erano cominciate le violenze fisiche.

«Andai a trovarne due, gambizzati nello stesso giorno, al Centro traumatologico. Di un terzo collega, Paolo Fossat, restò la colata di sangue sull’asfalto davanti agli uffici di Rivalta. Un caporeparto della verniciatura di Mirafiori, Cremonesi, rimase incastrato nella portiera della sua 500 mentre quattro energumeni la rovesciavano sulla fiancata: sentì la gamba crocchiare e spezzarsi. Il fratello più giovane di mia moglie, Bruno Montalto, caposquadra, fu raggiunto all’orecchio sinistro da un colpo di pistola che lo lasciò mezzo sordo».

Finché il 21 settembre 1979 venne assassinato l’ingegner Carlo Ghiglieno, un quadro Fiat, e l’azienda reagì licenziando 61 operai in odore di brigatismo.

«Prontamente difesi da Cgil, Cisl e Uil, che sapevano ma tolleravano, perché temevano di farsi scavalcare a sinistra. Andai dal capo del personale, Carlo Callieri, e gli chiesi quanti ne avrebbe poi riassunti. “Stavolta neppure uno”, mi assicurò. In realtà tre o quattro furono ripresi per via del carico di famiglia, com’era avvenuto per un certo Lucio Rossi, due volte licenziato e due volte reintegrato per ordine del pretore. Nel covo degli assassini di Ghiglieno fu rinvenuta

una brochure della Fiat con la qualifica di tutti i dirigenti: accanto al cognome Arisio, i terroristi avevano aggiunto a penna il numero di targa della mia auto».

Fu mai aggredito?

«M’infilarono dentro i pantaloni l’asta di una bandiera rossa e con quella fra le gambe, fra calci e spintoni, mi costrinsero a camminare alla testa di un corteo. Siccome mi rifiutavo d’impugnare il vessillo, un cireneo comunista reggeva l’asta per me, mentre alle mie spalle il pazzoide due volte licenziato e due volte riassunto mi prendeva a pedate nel sedere con gli occhi iniettati di sangue».

Riceveva molte minacce di morte?

«Le più angosciose erano le telefonate mute nel cuore della notte. Una mattina arrivarono a casa gli addetti di un’impresa di pompe funebri e chiesero: “Siamo venuti per la salma di Arisio Luigi. Dov’è?”. Il postino mi recapitava lettere minatorie contenenti profilattici usati. Una sera, vedendo rincasare mia moglie intorno alle 19, due coinquilini di via Capriolo si salutarono frettolosamente. Lei, poverina, li udì bisbigliare: “Sono quasi le 7, tra poco torna Arisio... Se sparano a lui,colpiscono anche noi,meglio andarsene”. Che avevo una scorta, Franca lo seppe per sbaglio soltanto dopo sei mesi. Mi venne assegnata una Lancia Gamma blindata da 40 quintali. Tre anni da sorvegliato a vista».

Una vita d’inferno.

«Più che altro per lo stress. Un caposquadra di Rivalta, vedendo allontanarsi in quella baraonda la prospettiva della promozione a lungo inseguita con fatica e impegno, fu uno dei primi a crollare: lo videro più d’una volta mentre cercava di accendersi la sigaretta con lo zampillo della fontanella refrigerata. Io stesso un giorno giunsi a infilarmi il cappotto e ad avviarmi verso l’uscita non appena udita la campanella, che però segnava l’inizio del turno e non la fine.Se non m’avesse fermato un mio operatore, Maccagno, sarei certamente tornato a casa, tanto era il senso di sollievo che si provava nell’abbandonare la fabbrica. Ormai avevo perso completamente la nozione del tempo e della realtà».

E venne il giorno della marcia dei 40.000.

«La goccia che fece traboccare il vaso fu la morte per infarto del collega Bonsignore mentre cercava di esercitare il suo diritto al lavoro sancito dalla Costituzione. La Fiat aveva già perso oltre 500 miliardi di lire. Altri 200 se n’erano andati in fumo nell’indotto. Operai, impiegati e capi ci avevano rimesso oltre 60 miliardi di stipendi. Torino era esasperata, il commercio languiva, i facinorosi bloccavano financo i tram. Decisi di convocare i quadri intermedi al teatro Nuovo. L’idea di sfilare per le vie della città venne da Callieri».

Il che alimentò il sospetto che lei fosse prezzolato.

«Per le 18.000 lettere d’invito ai capi, spedite attraverso l’agenzia Defendini, diedi fondo alla cassa del Coordinamento nazionale dei quadri industria, di cui ero presidente: 17 milioni di lire. Di solito il Comune concedeva il Nuovo gratuitamente. Ma il sindaco comunista Diego Novelli, che da bambino era stato con me all’oratorio salesiano, dopo dieci giorni mi fece recapitare una fattura di 800.000 lire più Iva 14%, totale 912.000 lire. Un inviato del Tg2 lasciò intendere che la Fiat mi avesse pagato. Gli replicai che la marcia del 14 ottobre era stata la nostra festa e che alle feste ho l’abitudine di pagare io da bere per tutti. Gianni Agnelli, che aveva seguito il servizio televisivo, volle conoscermi. Mi strinse la mano divertito: “Lei, Arisio, ribattendo in quel modo all’intervistatore, è stato, è stato... impagabile!”».

Quando capì d’aver vinto?

«Quando un distinto signore venne ad abbracciarmi e, indicandomi sul bavero della giacca le mostrine da ufficiale degli alpini reduce dalla campagna di Russia, mi disse piangendo che avevo salvato l’Italia».

Il Pci e i sindacati confederali non capirono.

«Il capogruppo comunista in Comune, Giancarlo Quagliotti, arrivò a giustificare le violenze sostenendo che anche negli Stati Uniti gli scioperanti usano le mazze da baseball. L’ho rivisto qualche settimana fa al Salone del libro. Ha ammesso contrito: “Giancarlo Pajetta, che vedeva lontano, si oppose sempre ai picchetti”».

Al contrario di Enrico Berlinguer, che davanti aicancelli di Mirafiori promise ai prepotenti l’appoggio del Pci qualora avessero occupato la fabbrica.

«Fassino, a distanza di decenni, è stato costretto a correggerne il pensiero, dando un’interpretazione più sfumata di quella sciagurata affermazione. Fu più onesto il segretario della Cgil, Luciano Lama, che riconobbe: “Quei 40.000 che sfilavano per Torino non li ha inventati né-Mefistofele né l’avvocato Agnelli... Noi non avevamo capito niente, né dell’azienda, né dei suoi rapporti con il mercato, che non erano più quelli di 10 o 20 anni prima, né dei problemi della sua efficienza e redditività”».

Senta, Arisio, ma eravate proprio 40.000?

«È la domanda che mi pose Agnelli nel 1999, alla cerimonia per il centenario della Fiat. Gli risposi: cosa vuole, Avvocato, se Lama ha fatto questa cifra, non pretenderà che osi contraddirlo? Secondo me, 30.000 c’erano tutti. Fu la rivolta delle persone serie contro gli arruffoni della conflittualità permanente, come scrisse Montanelli. Che aggiunse: “Non è il caso di contarli, ma è il caso di dire che erano troppi”».

Tre mesi fa Cesare Romiti mi ha detto di lei: «Simpatico e coraggioso. Eravamo tutti un po’ più coraggiosi, allora».

«Simpatico anche Romiti. Quando incontravamo Agnelli, mi dava di gomito: “Arisio, non focalizzi l’attenzione dell’Avvocato solo su di lei!”. Il coraggio m’è venuto a 18 anni, quando, chiamato alle armi nella Repubblica sociale italiana, agli alleati nazisti preferii i partigiani di Giustizia e libertà della Val Pellice, quelli col fazzoletto azzurro, i non comunisti. Minacciai più volte di rompere il grugno ai delegati sindacali che mi davano del fascista».

Quale pensa che sia stato il suo merito?

«L’ha sintetizzato bene Camillo Brero, autore dell’ Enciclopedia piemontese , in una poesia sulla marcia dei 40.000: “’ T l’avie rangiaje ij tond ant la stagera ”, hai rimesso in ordine i piatti nella credenza. L’Avvocato mi chiese che cosa significasse stagera , pensava che fosse una parola francese. Lo stesso quando gli riferii la frase che mia madre mi diceva alla sera dopo aver lavato i piatti con la polvere di pietra pomice: “ Vate a cogiè che ’it tacôna...” , vai a coricarti che te li taccono. Sottinteso: i vestiti che indossavo. Gli unici rammendabili, perché non avevamo certo il ricambio».

Che cos’ha capito della vertenza di Pomigliano?

«Che togliere qualcosa a qualcuno, soprattutto dopo che l’ha considerata definitiva, è sempre dura. Ma tra la minestra e la finestra, io scelgo ancora la minestra. Qui il problema di fondo è uno solo: s’è giustamente stabilito che il benessere vada ripartito fra un maggior numero di individui, ma nessuno è disposto a cedere qualcosa. Vogliamo tutti lavorare meno, divertirci di più, mangiare meglio, stare comodi. Però la torta è quella che è. Ho letto sul Corriere della Sera di un impiegato, separato dalla moglie, senza alloggio, costretto a dormire in auto, che si lamentava perché gli manca il suo pacchetto di Marlboro al giorno. Ma chi gli ha ordinato di fumare? Abbia pazienza, io con i 4,55 euro delle sue sigarette ci mangio».

Non crede che la via maestra sarebbe quella di far lavorare solo coloro che hanno accettato l’offerta della Fiat e lasciare a casa chi ha votato «no» al referendum, creando una nuova società nella quale riassumere i volenterosi, come s’è fatto per Alitalia?

«In teoria sì. Ma penso che molti abbiano votato contro soltanto per non vedersi togliere il saluto dai compagni più esagitati. Anche se ho 84 anni e una valvola aortica di plastica, me la sentirei di andare laggiù a spiegargli che in fin dei conti non è questo il mondo per il quale abbiamo tanto faticato. Però è il mondo nel quale viviamo e, se vogliamo starci dentro, dobbiamo lavorarci ancora per smussare gli spigoli che ci pungono. Quello che non accetto è che mi si venga a dire che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità.

In fin dei conti ci siamo sempre tolti di bocca il pane che intuivamo sarebbe tornato utile ai nostri figli e nipoti. A differenza dello Stato, che invece ha sempre sperperato».

Anche a Pomigliano c’è voluta una sfilata delle persone ragionevoli per aprire gli occhi agli italiani.

«Ma lo sa quante volte, in questi trent’anni,politici e imprenditori sono venuti a dirmi: “Arisio, è ora di fare un’altra marcia”?».

Chi, per esempio?

«Francesco Cossiga, tanto per dirne uno. Marco Pannella, nel mio primo giorno da deputato, ebbe la sfrontatezza di avvicinarmi all’ingresso di Montecitorio: “Arisio, se non la facevi tu la marcia dei 40.000, dopo 15 giorni l’avrei fatta io”. Ma la verità è che fui spedito a Roma perché non rompessi le balle a Torino. All’ufficio del personale arrivarono a dirmi: “Lei devi scegliere con chi vuole stare”».

Non capisco.

«Be’, m’era scappato di accennare a una maggiore capacità contrattuale dei capi intermedi. Mi sarebbe bastato alzare il telefono per diventare il segretario confederale dei quadri in uno qualsiasi dei sindacati della Triplice. Certo avrei escluso di rivolgermi alla Cgil».

Non può lamentarsi: la Fiat le ha assunto due figli.

«Non ho mai chiesto niente, mi accontento dei quattro fagiolini che vede qui fuori nell’orto. Ma qualcosa mi dovevano. A Renato, il sinistrorso, l’ho sempre rimproverato: potevi diventare re d’Italia, col cognome che porti, invece hai voluto fare il rivoluzionario senza avere le polveri».

Comunque nel 1983 mise all’incasso la notorietà conquistata facendosi eleggere deputato nelle liste del Pri.

«Me lo chiese Giovanni Spadolini perché portavo voti. Non Susanna Agnelli, come dicono».

Per quattro anni passati sugli scranni del Parlamento adesso lo Stato le versa pur sempre 3.108 euro di pensione al mese.

«Mi fa piacere che si scriva, perché gli amici pensano che ne guadagni 10.000. Invece al netto sono 1.800».

Un operaio se li sogna.

«Infatti mia moglie per 16 anni di lavoro piglia 298 euro. Però sono stato anche uno dei pochi che, appena eletto, ha rinunciato al posto in Fiat, anziché mettermi in aspettativa».

Era soprannominato «figlio di De Gasperi». Perché finì nel partito degli anticlericali?

«I democristiani arrivarono a offrirmi la candidatura un minuto dopo. Ma era già scritto fin dall’inizio che non dovessi ingrandirmi troppo neppure in politica. Dopo una sola legislatura il Pri mi lasciò a casa. Per carità, non mi lamento. In fin dei conti al funerale dell’Avvocato mi hanno portato fin sul tetto del Lingotto in auto, facendomi saltare la lunga coda. Sono stato ammesso nella camera ardente come uno di famiglia. Susanna mi ha abbracciato, Gianluigi Gabetti pure. Lì ho visto per la prima volta John Elkann. È stato affettuosissimo. Mi sono presentato: mi chiamo Arisio. E lui: “Lo so,lo so. Chi non lo sa?”».

Sergio Marchionne lo conosce?

«L’ho incontrato due anni fa alla commemorazione di Gianni Agnelli nel cimitero di Villar Perosa. A differenza di Vittorio Ghidella, buon ingegnere meccanico, e di Cesare Romiti, grande finanziere, Marchionne ha una dote indispensabile per i tempi presenti: intuisce i cambiamenti e sa adattarvisi prima che il futuro gli imponga di subirli».

Come mai Carlo De Benedetti resistette in Fiat appena 100 giorni?

«L’errore di Umberto Agnelli non poteva sopravvivere più a lungo. Aveva ambizioni smisurate».

Affermerebbe in tutta coscienza di non aver mai visto la Fiat sfruttare i suoi dipendenti?

«Le rispondo con la frase che mi disse un operaio appena assunto, proveniente dal profondo Sud: “Sono salito fino a Torino perché al mio paese trovavo lavoro sì e no tre o quattro mesi l’anno. Qui spero che mi sfruttino meglio”».

Valletta negli anni Cinquanta accompagnò Indro Montanelli in giro per Torino, pullulante di immigrati meridionali che venivano a lavorare alla Fiat. «E questi?», chiese il giornalista, vedendoli accampati sotto i ponti. «Io gli offro un posto di lavoro, dove vanno a dormire non è affar mio», gli rispose Valletta. «Ma si rende conto che in tal modo fra vent’anni saranno tutti comunisti?», gli obiettò Montanelli. «Certo che me ne rendo conto», replicò il presidente della Fiat, «però tra vent’anni io non ci sarò più».

«Che cinismo! L’imprevidenza è il peggior difetto per un leader».

«Il lavoro si difende lavorando », c’era scritto sui cartelli che inalberaste trent’anni fa. E quando lavoro non ce n’è più, come oggi?

«Questa è una delle prerogative collegate alla precarietà umana. Ma guai rassegnarsi. Se non fossi stato prigioniero di quel quel grave difetto studiato da Karl Marx, l’essere un lavoratore dipendente, avrei fatto di sicuro qualcos’altro nella vita. Uno dei miei operai si licenziò per diventare robivecchi. Anni dopo venne a trovarci in fuoriserie davanti ai cancelli di Rivalta».

Agli italiani che rifiutano i lavori più umili per lasciarli fare agli extracomunitari che cosa si sente di dire?

«Saranno questi stessi extracomunitari, domani, ad assumervi come sguatteri».

(502. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.