La mostra «Antonio Donghi 1897-1963» che arriva da Roma al Palazzo Reale di Milano il 23 marzo, rivela, se ce nera bisogno, il talento di un pittore per troppo tempo sottovalutato e che, invece, ci appare oggi un protagonista della pittura non solo italiana del Novecento. Non un outsider, come anche è stato considerato, ma linterprete più originale di quel «realismo magico» che Massimo Bontempelli teorizzò e realizzò nella sua opera letteraria. In uno dei suoi scritti più lucidi, recentemente ripubblicati da Elena Pontiggia, Bontempelli colse il senso di quella stagione artistica: «Precisione realistica di contorni, solidità di materia ben poggiata sul suolo; e intorno come unatmosfera di magia, che faccia sentire, attraverso uninquietudine intensa, quasi unaltra dimensione in cui la vita nostra si proietta. La vita più quotidiana e normale vogliamo vederla come un avventuroso miracolo».

È una definizione che può essere perfettamente applicata alla pittura di Donghi, artista che respira, come nota Maria Teresa Benedetti nel catalogo edito da Skira, laria di «Valori plastici», la rivista di Broglio alla quale collaborano De Chirico, Savinio e Carrà. Daltra parte, il «realismo magico» di Donghi ha le sue radici proprio nelle «Piazze dItalia» e soprattutto nelle «Muse inquietanti» di Giorgio De Chirico. Ai manichini metafisici Donghi dà, però, un corpo fino a giungere a una sorta di iperrealismo. Lo dimostrano i suoi nudi plastici eppure immoti, le sue nature morte quasi scolpite, i suoi paesaggi senza tempo. Non stupisce così il suo successo negli Stati Uniti e linteresse suscitato nei teorici della «Nuova oggettività» tedesca.

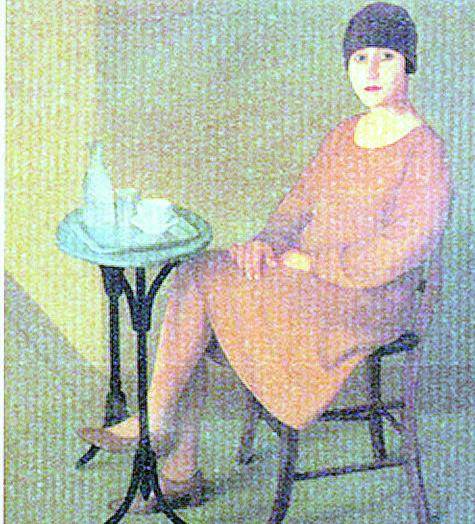

La verità è che egli diventa subito un artista più amato allestero che da noi, come rivelano la personale nel 1927 a New York e la menzione donore a Pittsburgh per Carnevale, una delle sue opere più originali. Il Donghi degli anni Venti e della prima metà del decennio successivo ci dà, nella mostra, capolavori come il Nudo del 1923, lAutoritratto del 1924, il Ritratto di Lauro De Bosis, forse dello stesso anno, la splendida Sposa del 1926, La trattoria del 1930, Il Tevere del 1931, con il suo incanto davvero magico, la Figura di donna del 1932, che per un critico dellepoca «farebbe la gioia di un Antonello da Messina». E come dimenticare Il giocoliere del 1936, che ha per protagonista il mondo del circo a lui così caro?

Nellultima parte degli anni Trenta, la sua linea si fa più sottile e i colori hanno una gamma più ampia. I piccoli saltimbanchi del 1938 hanno la stessa magia delle opere degli anni Venti, ma Laltalena del 1941 e La caccia alle allodole del 1942 rischiano un eccesso di calligrafismo. Nel 1946 è ancora, però, in grado di darci un capolavoro di ironia e di rigore compositivo come Lammaestratrice di cani.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.