Per chi non è nato e cresciuto nella cultura americana è davvero complicato capire quanto speciale sia la figura del quarterback. Difficile anche trovare un’equivalenza con i nostri sport. Un attaccante straordinario può fare la differenza, segnare montagne di gol, ma se la difesa fa pena, difficile che la sua squadra possa vincere. Il quarterback non solo è il capitano, ma il centro emotivo, il volto di un’organizzazione, una figura talmente determinante da fare o disfare franchigie che valgono miliardi di dollari.

Talvolta, però, un quarterback diventa talmente importante da diventare una vera e propria superstar, cambiando per sempre la cultura popolare. Anche una metropoli che si vanta di essere cinica e dura come poche altre non è immune al fascino di un campione. Non capita spesso, ma ogni tanto queste figure straordinarie incarnano il cuore e l’anima di un popolo. Ecco perché questa settimana “Solo in America” vi porta nella Grande Mela per raccontarvi come il capitano dei Jets diventò il vero re di New York.

Un numero leggendario

Nonostante tutto nel sistema degli sport professionistici americani sia fatto apposta per impedire la nascita di franchigie “più uguali delle altre”, questo non vuol dire che tutte le squadre siano uguali. L’aristocrazia esiste anche oltreoceano, anche se non dura così a lungo come in Europa. Alcune squadre, poi, sembrano fatte apposta per far ridere gli altri tifosi. Poche franchigie possono vantare il record disastroso dei New York Jets. Anche se i Knicks non godono certo di buona salute, i biancoverdi sono praticamente una barzelletta, passando senza soluzione di continuità da un disastro all’altro.

Eppure anche il vaso di coccio dell’affollato panorama sportivo della Grande Mela può vantare un’età dell’oro, un tempo nel quale nessuno si sarebbe azzardato a prenderli in giro. Il simbolo di questo periodo glorioso è rimasto per sempre nel cuore dei tifosi dei Jets, pazienti ed appassionati come pochi altri, lassù in alto nel cavernoso impianto di Meadowlands, in quella bandiera verde che porta il numero 12 di Joe Namath.

Sebbene siano passati ben 54 anni da quello storico trionfo, la prospettiva di vedere di nuovo un quarterback di livello a guidare i Jets ha fatto andare in brodo di giuggiola la sponda verde di New York. Il passaggio di Aaron Rodgers, uno dei più grandi talenti che abbia mai giocato nella NFL, non è ancora finalizzato ma molti hanno iniziato a notare un problema. Rodgers, come il suo rivale di sempre, Tom Brady, ha sempre giocato con il numero 12, proprio quello che aveva fatto grande Broadway Joe.

Ai più sembrerà una questione ridicola, visto che l’arrivo di un ex MVP (giocatore di maggior valore) potrebbe fare la differenza per una franchigia che non vince da una vita ma a New York è una questione che prendono molto sul serio. Rodgers è popolarissimo, ha opinioni alle volte molto controverse ed uno stile di vita lontano mille miglia dal serissimo, quasi monacale Tom Brady. Il QB dei Packers adora circondarsi di bella gente, fare festa con le star di Hollywood, guadagnare fior di quattrini con le pubblicità, proprio come aveva fatto prima di tutti Broadway Joe.

Eppure, neanche uno come lui, che in quanto ad autostima è forse solo un gradino sotto a Zlatan Ibrahimovic, se la sente di sfidare il mito di Joe Namath. A sentire l’ex quarterback dei Jets Boomer Esiason, anche se gli fosse consentito, Rodgers preferirebbe vestire un altro numero. “Rodgers non è un fesso, è uno dei giocatori più intelligenti in giro e rispetta la storia del football. Sa chi era Joe Namath e perché quel numero è così importante”. Non sarebbe la prima volta che un QB famoso cambia numero per non offendere la memoria di una leggenda locale. Quando Joe Montana passò dai 49ers ai Kansas City Chiefs, rifiutò di vestire il suo iconico numero 16 per non confondersi col mitico Len Dawson. Se Montana vestì il 19, Aaron Rodgers potrebbe scegliere o il numero 8 o il numero 10. A mezzo secolo di distanza, il mito di Joe Namath è vivo e vegeto a New York.

Il predestinato si ribella

Chi era, quindi, questo Broadway Joe? Un ragazzo normale, nato il 31 Maggio 1943 nella cittadina di Beaver Falls, in Pennsylvania, a poche decine di chilometri da Pittsburgh. Joseph William Namath sembrava nato per gli sport, tanto da eccellere sia nel basket, nel baseball e nel football, tanto da attirare l’attenzione dei Chicago Cubs. La franchigia della MLB gli offrì 50.000 dollari per entrare a far parte del proprio roster ma Joe non ne voleva sapere. Rifiutò le offerte di altre cinque squadre per seguire la sua vera passione, il football. Finita la high school, pensò per qualche tempo di giocare con i Pirates di Pittsburgh, ma sua madre voleva che si laureasse.

All’epoca il college football era dominato da Notre Dame ma appena venne a sapere che nel campus non erano ammesse le donne, si fece una risata e lasciò perdere. Avrebbe preferito andare in Maryland ma i suoi voti non erano abbastanza buoni. Per sua fortuna il coach di Maryland conosceva Bear Bryant, allenatore di Alabama, tanto da raccomandarglielo. La storia di come finì a Tuscaloosa l’ha raccontata lo stesso Joe nel 2017: “Mia madre fu talmente convinta da andare in camera mia, prepararmi un bagaglio a mano e consegnarmi al suo assistente. Mi diede una borsa, cinque dollari e la sua benedizione”.

L’Alabama nel 1961 era una polveriera a cielo aperto, sconvolta dalle tensioni razziali, un vero e proprio choc culturale per Joe Namath. A Beaver Falls nessuno si faceva problemi, aveva molti amici di colore. Quando si rese conto che le cose andavano molto diversamente, il lato ribelle di Broadway Joe venne a galla. In un’intervista del 1969 raccontò come non riuscisse a capire l’idea di segregazione razziale, i bagni separati per bianchi e neri, gli afroamericani costretti a sedersi dietro negli autobus. Namath fece subito capire che questo stato di cose non gli andava bene ma, nonostante tutto, riuscì a conquistarsi il posto da titolare. Gli anni passati con la Crimson Tide sarebbero entrati nella storia, anche perché, nonostante Bear Bryant fosse un sergente di ferro, Joe faceva come gli pareva.

Gli piaceva fare festa e questo gli costò il posto in squadra nello Sugar Bowl del 1963, la partita più importante dell’anno. A complicare la sua ultima stagione ci si mise un infortunio al ginocchio, tanto grave da farlo finire in panchina nell’Orange Bowl contro i Longhorns. Finiti sotto 0-14 nel primo tempo, Namath guidò Alabama ad una rimonta quasi miracolosa nonostante non fosse al massimo. Il più grande successo, però, l’aveva già messo in cascina: il titolo di campione NCAA del 1964. Bear Bryant, anni dopo, lo definì semplicemente “il più grande atleta che avesse mai allenato".

Joe si prende New York

Nonostante un ginocchio balordo, i St. Louis Cardinals ed i New York Jets si guadagnarono il diritto di sceglierlo nel doppio draft tra NFL ed AFL, le due leghe professionistiche del football. Oltre ad un contratto da ben 427.000 dollari in tre anni, a convincerlo a trasferirsi nella Grande Mela fu la prospettiva di fare la bella vita. Il proprietario dei Jets, Sonny Werblin, era sicuro che quel ragazzo della Pennsylvania poteva fare la fortuna della sua squadra: “Namath è una superstar nata, te ne accorgi da come attira su di sé gli occhi di tutti quando entra in una stanza”. La vecchia guardia della NFL trasalì di fronte allo stipendio da record, spingendo il leggendario coach dei Packers Vince Lombardi a criticare pesantemente la scelta dei Jets. La scelta di Werblin, però, pagò immediatamente, tanto da guadagnare al rookie la sua prima copertina del popolarissimo settimanale Sports Illustrated – e qualche sfottò dai compagni di squadra.

Il coach dei Jets Weeb Ewbank se la prese comoda con Namath, dandogli il tempo di abituarsi al ritmo del football professionistico. Nonostante qualche intercetto di troppo, Joe si aggiudicò il titolo di Rookie of the Year. Il vizio di giocare in maniera troppo aggressiva lo avrebbe perseguitato a lungo: Joe metteva numeri impressionanti ma rischiava troppo, spesso rovinando partite già vinte. Le cose, però, miglioravano poco alla volta, tanto da consentirgli nel 1967 di superare per la prima volta nella storia del football pro le 4.000 yards di lanci. Ci sarebbero voluti 12 anni prima che il record fosse battuto da Dan Fouts dei Chargers. A renderlo però popolarissimo a New York e non solo fu il suo stile di vita non convenzionale, perfettamente in linea con lo spirito del tempo.

Invece di schermirsi, Namath si vantava del suo talento. In un’intervista disse che “sono convinto di essere il migliore di sempre, lo so da un pezzo. Se mi guardo in giro non vedo nessuno che può fare meglio di me. Quando sbaglio, me la prendo con me stesso. Mi dico ‘se sei il migliore, fai le cose per bene’”. Invece di fare vita da atleta, Broadway Joe frequentava i night club, andava a giro con ragazze vistose e gradiva assai l’alcool. Una delle sue battute più memorabili fu “mi piace il mio Johnnie Walker rosso e le mie donne bionde”. Uno come lui sembrava fatto apposta per la città che non dorme mai.

L'impresa più grande

Nonostante i miglioramenti, i Jets sembravano ancora molto lontani dalla meta. A parte la tendenza ai turnover di Namath, però, il resto della squadra era decisamente in palla. La stagione 1968 vide un finale memorabile dei biancoverdi, che riuscirono ad approdare al Super Bowl III liberandosi nell’AFC Championship i rognosissimi Oakland Raiders. Nella finale a Miami, però, avevano di fronte i favoritissimi Baltimore Colts, che avevano dominato in lungo e in largo la stagione. All’epoca la NFL era vista come la lega migliore, quella dove si giocava il football che aveva garantito ai Packers di Lombardi i primi due Super Bowl.

La AFL, invece, era una roba troppo moderna, tutta passaggi rischiosi e difese inadeguate. Il tecnico dei Falcons Norm Van Brocklin, a pochi giorni dalla partita, disse che avrebbe parlato di Namath “dopo che avrà giocato la sua prima partita da professionista”. La cosa, a dire il vero, non preoccupava Broadway Joe, ben più interessato a passare le giornate a godersi il sole in piscina, circondato da groupies e giornalisti. Quando si sentì rivolgere la solita domanda per la millesima volta, Namath sbottò: “Domenica vinciamo noi, ve lo garantisco”.

Appena gli riferirono della sparata del suo quarterback, coach Ewbank andò su tutte le furie, tanto da fargli ammettere in seguito che “avrebbe voluto sparargli”. Eppure entrambi sapevano che i Colts avevano un problema strutturale: tenevano in campo i titolari della difesa in ogni caso, il che alla lunga poteva essere pericoloso. Namath pensava che la secondaria dei Colts non sarebbe stata in grado di reggere il confronto coi loro ricevitori. Al calcio d’inizio, tutti all’Orange Bowl si resero conto che le previsioni della vigilia erano completamente sbagliate. Baltimore non riusciva a segnare, finendo sotto per 16-0 all’inizio dell’ultimo quarto.

Dopo aver concesso tre intercetti, i Colts furono costretti a cambiare QB: fuori Morrall, dentro il veterano Johnny Unitas. La stella riuscì a rivitalizzare l’attacco, segnando un touchdown ma ormai era troppo tardi. I Jets vinsero 16-7, mettendo a segno la sorpresa più grande nella storia del football. Broadway Joe, quello poco serio, poco preciso, venne nominato MVP, diventando il primo a vincere il titolo sia al college che nella NFL. Il futuro sembrava davvero suo.

Il lungo addio

Ormai diventato famoso in tutta America, Joe Namath alternava buone prestazioni in campo con spot televisivi e comparsate nei media. Le cose, però, si sarebbero complicate a breve. Dopo essere usciti con i Chiefs nel 1969, Broadway Joe incappò in una serie di infortuni sempre più gravi. Dopo due stagioni nelle quali giocò solo otto partite, Namath tornò a pieno servizio nel 1972 ma non fu abbastanza per garantire il successo ai suoi Jets. I record di lanci e touchdown erano sempre suoi, ma anche quello degli intercetti, un problema che non avrebbe mai superato fino in fondo. Quando si fece di nuovo male nel 1973, molti a New York iniziarono a perdere fiducia nel proprio talismano. Il cambio di mano tra Ewbank e Charlie Winner garantì una buona stagione a Namath, tanto da garantirgli il titolo di Comeback Player of the Year, ma il 1974 sarebbe stato il suo ultimo anno positivo ai Jets.

I troppi errori furono un macigno al collo di New York, che finì per due stagioni con il medesimo record nella regular season: un umiliante 3-11. Lo score di Joe nel 1976 fece capire a tutti che la fine era vicina: 16 intercetti per soli 4 touchdowns. Nonostante l’affetto di un’intera città, era giunto il momento di cambiare. I Jets si rivolsero ancora ad Alabama, selezionando nel draft il promettente quarterback Richard Todd, uno sgarbo che convinse Broadway Joe ad accettare la corte della neonata World Football League.

I Chicago Winds lo volevano ma Namath chiese troppi soldi: buon per lui, visto che la WFL sarebbe fallita pochi mesi dopo. Gli ultimi anni a New York furono dimenticabili, tanto che all’inizio del 1977 fu liberato dal contratto. Namath finì ai Rams di Los Angeles ma dopo esser stato massacrato dalla difesa dei Bears, fu messo in panchina. Alla fine della stagione annunciò il suo ritiro. Nelle 13 stagioni giocate, si era guadagnato di diritto un posto nel pantheon delle divinità del football ma la sua vera eredità sarebbe stata fuori dal campo. Namath sarebbe stato il prototipo delle superstar del futuro.

La nascita di Broadway Joe

Cosa rendeva Joe Namath una bestia rara, un modello da imitare per tutti coloro che l’avrebbero seguito? Il fatto che, fin da quando approdò nella Grande Mela, sapeva già esattamente quel che voleva fare. Il soprannome che l’avrebbe accompagnato per il resto della sua vita non sarebbe potuto essere più appropriato. La storia inizia subito dopo la firma del contratto, quando andò a New York con due suoi amici d’infanzia. Namath racconta come non vedessero l’ora di andare a Manhattan, ben lontano da Flushing Meadows, dove c’era lo storico impianto dei Jets, lo Shea Stadium. “Volevamo andare in centro, dove c’erano le luci, dove c’era Broadway. L’atmosfera era incredibile, c’era il teatro, il traffico dell’ora di punta, la gente che si fermava chiedendosi perché mai ci fossero delle luci che mi seguivano”. Le luci erano quelle dei fotografi di Sports Illustrated, la bibbia dello sport americano che aveva deciso di metterlo in prima pagina. All’epoca i novellini erano a malapena considerati, quindi i veterani dei Jets non la presero per niente bene.

In un’intervista di qualche anno fa, Namath racconta come nacque il famoso soprannome. “Eravamo allo stadio ad allenarci e quando siamo tornati nello spogliatoio ognuno di noi ha visto che sulla sedia c’era Sports Illustrated con in copertina la mia foto davanti a Broadway. Ero imbarazzato, non era semplice per un rookie. Di solito stiamo zitti e teniamo la testa bassa”. Ad esprimere lo sdegno dei veterani fu uno dei giganti della linea offensiva, il tackle Sherman Plunkett, che parlò a nome di tutti. “Plunkett sedeva lì, guardandomi mentre stavo in piedi dall’altra parte dello spogliatoio. Ci guardiamo per un secondo e fui stupito dal vedere che mi sorrideva amichevolmente. Non disse altro che ‘proprio a Broadway? Allora ti chiameremo Broadway Joe’. Quel soprannome non l’avevo mai sentito prima”. Questo non impedì a Namath di comportarsi di conseguenza, facendo di tutto per dare spettacolo dentro e soprattutto fuori dal campo. L’America non sarebbe più stata la stessa.

Una personalità straripante

Per descrivere cosa rese Joe Namath una presenza comune nelle case di tutti gli americani servirebbe forse un libro ma possiamo provare a darvi un’idea di come cambiò il mondo dello sport. Fino ad allora, infatti, gli sportivi guadagnavano bene ma non cifre assurde. Dopo aver fatto segnare il record per un debuttante nella NFL, Broadway Joe non si sarebbe più fermato, trovando sempre nuovi modi per capitalizzare la sua popolarità. Invece del solito sportivo noiosetto, tutto d’un pezzo, Namath voleva far festa, mostrare a tutti quanto si stesse divertendo. Per la prima volta, un giocatore di football diventò cool, rivaleggiando con Mohammed Ali o Wilt Chamberlain. Joe, però, era un ribelle nato, tanto da non sopportare i limiti imposti dalla NFL.

Appena vinto il Super Bowl, aprì con qualche altro socio un night club nell’Upper East Side di Manhattan. Il fatto che fosse frequentatò da attori, celebrità, modelle procaci e parecchi membri della mafia fece andare su tutte le furie il commissioner della NFL Pete Rozelle. Citando una clausola del contratto, impose a Namath di vendere la sua quota del club o beccarsi una squalifica. Come rispose Broadway Joe? Annunciò che si sarebbe ritirato dal football. Dopo essersi preso una valanga di prime pagine, vendette il club e tornò ad allenarsi coi compagni ma l’esposizione mediatica gli avrebbe aperto porte impensabili fino a quel momento.

Nella lunga pausa tra le stagioni NFL, Joe Namath si divertì a provare di tutto. Dalle mille pubblicità ad un vero e proprio talk show, che andò in onda nel 1969. Non durò molto, solo 13 episodi ma gli diede la possibilità di intervistare gente come Muhammad Ali, un giovane Woody Allen ed il grande drammaturgo Truman Capote. L’anno dopo decise di passare al grande schermo, con un filmetto con la bomba sexy Ann-Margret ed il grande Anthony Quinn. A dire il vero non era ‘sto granché ma comunque Joe si divertì parecchio, tanto da guadagnarsi qualche comparsata in televisione, inclusa la famosa serie televisiva “La famiglia Brady”.

Namath riusciva a trasformare qualunque cosa in pubblicità gratuita, incluso quando si fece crescere i baffi, scatenando la reazione dei conservatori. Non lo fece per causare scandalo, gli piaceva l’idea. Per non saper né leggere né scrivere, firmò un contratto con una ditta di rasoi e se li fece tagliare per uno spot televisivo. Quando fu inquadrato nel 1971 con un cappotto di pelliccia bianco e pantaloni a zampa d’elefante si guadagnò le prime pagine, come quando fu il primo a mettersi delle scarpe da gioco bianche, uno dei suoi elementi distintivi fin dai tempi del college.

La fama di tombeur de femmes lo rese popolarissimo tra i giovani degli anni ‘70, come il fatto di non nascondere il fatto di non preoccuparsi troppo del fatto che il giorno dopo ci fosse una partita importante. Leggenda vuole che Namath avesse passato la notte prima del Super Bowl III in dolce compagnia in quel di Miami. Quando poi, nel 1972, si presentò agli Oscar al braccio del sogno proibito di mezzo mondo, l’esplosiva Raquel Welch, il suo ruolo di sex symbol fu garantito a vita. Il bello è che piaceva agli uomini, che avrebbero voluto essere come lui, e alle donne, che avrebbero ceduto volentieri alle sue avances.

Nel corso degli anni fece una serie infinite di pubblicità, vendendo davvero di tutto, dall’acqua di colonia alle macchine da scrivere della Olivetti, dalla crema da barba con la star di Charlie’s Angels Farrah Fawcett alla pubblicità più iconica, quella che lo vedeva indossare un paio di collant. Joe Namath era davvero unico anche nel prendersi poco sul serio. Il mondo dello sport gli deve molto, nel bene e nel male. Nessuno a New York l’ha dimenticato.

Era il simbolo di un tempo più leggero, più felice, dove tutto sembrava ancora possibile.

Da allora tanti campioni sono entrati nell’immaginario collettivo o hanno battuto i suoi record. Per chi c’era e chi l’ha tifato, però, non ci sono dubbi: Broadway Joe è il più grande di sempre. Storie come la sua possono succedere solo in America.

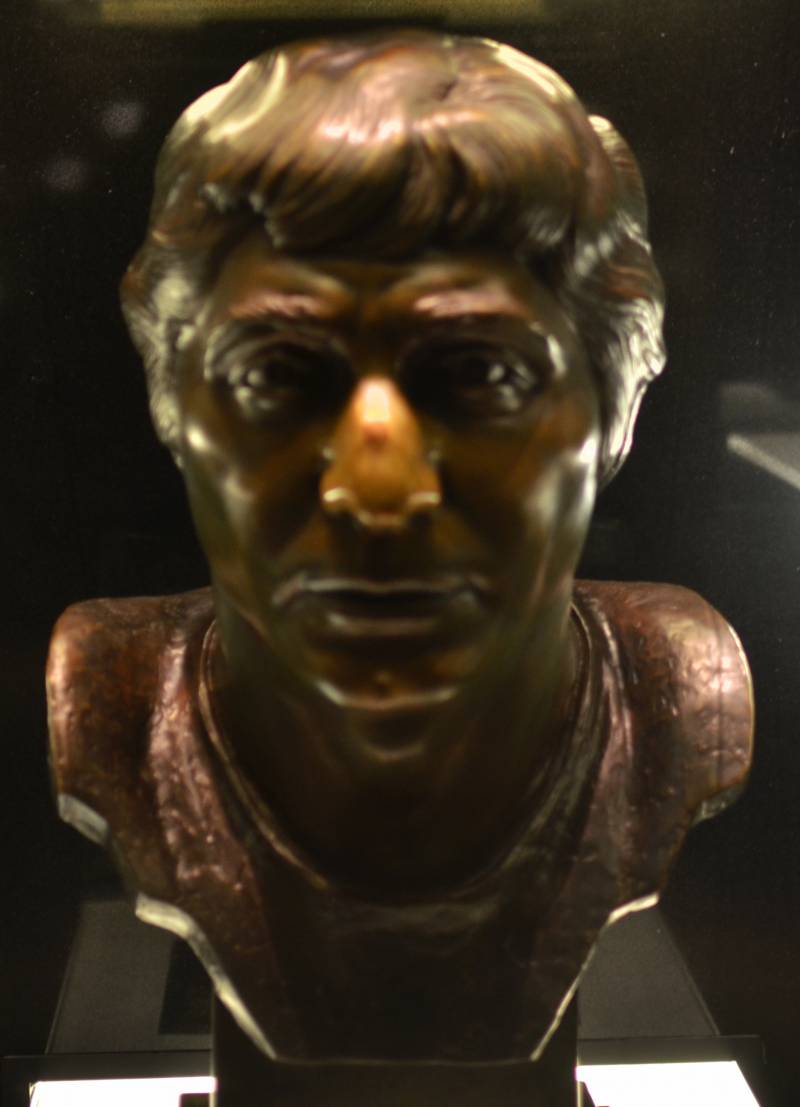

Foto: Wikimedia Commons

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.