Per capire meglio il valore di Sognava i leoni (HarperCollins, pagg. 286, euro 18), il bel libro d Matteo Nucci dedicato a «l'eroismo fragile di Ernest Hemingway», si devono tenere ben presenti due considerazioni. La prima, «di un giovane critico allora emergente», di cui Nucci per carità di patria non cita il nome, è la seguente: «Mi dispiace, ma non leggo chi considera Hemingway un maestro di scrittura». La seconda, «di un professore universitario che si occupava del mondo antico», idem come sopra quanto alla sua identità, e che dal campo scientifico dove non brillava per stile passò con la medesima opacità a quello della narrativa: «Bah, a scrivere la lista della spesa sono bravi tutti»... Due cretini, verrebbe da dire, non fosse che la prevalenza del cretino è ormai divenuta moneta corrente e insieme moneta falsa, il che da un lato spiega lo stato comatoso del romanzo italiano in particolare, e, più in generale, della nostra letteratura, e dall'altro getta una luce inquietante su ciò che si nasconde dietro quella presuntuosa, il cretino è sempre presuntuoso, stroncatura della forma, ovvero il contenuto che a essa si accompagna.

Detto in altri termini, e per usare le parole dello stesso Nucci, «cacciatore, pescatore, appassionato di tori, un debole per le guerre e una molto apparente tendenza sessista: chi potrebbe essere oggi tanto autolesionista da citare un così pessimo esempio?». Già, perché interessarsi della vita, dei piaceri e dei dolori della vita, della morte, della paura della morte, degli uomini senza donne e delle donne senza uomini, ovvero del fragile e complicato rapporto fra i sessi, della crudeltà dell'animale uomo, a volte riscattata dalla sua consapevolezza di essere pensante, la dignità, la pietas, l'amore verso gli altri che esso comporta, della natura che senza cultura è barbarie allo stato puro? È più semplice far finta di non vedere, costruirsi una retorica di frasi fatte, la cortina fumogena dei diritti, il mantra della democrazia d'esportazione, la liberà di pensiero purché coincida con il pensiero alla moda, il linguaggio riveduto e corretto per fingere di vivere nel migliore dei mondi possibile, dove resta lo sfruttamento, solo che gli si è cambiato il nome e si chiama progresso globale e solidale, le guerre continuano a esserci, ma le nostre sono «operazioni per il mantenimento della pace» e, naturalmente, non manderemo mai i nostri stivali militari «sul terreno»... Le mani sporche di sangue non sono mai le nostre, se non altro perché usiamo i guanti della tecnica...

Più semplice, ho appena detto, il che non ha niente a che vedere né con la sincerità né con la verità, le cose che stavano più a cuore a Hemingway e che sono l'essenza della sua scrittura, scrivere di ciò che si conosce e scriverlo nel modo più vero possibile, senza infingimenti, senza trucchi, senza orpelli. Sotto questo profilo, il mondo di Hemingway è di una chiarezza disarmante, si capisce subito da che parte stare, si ha sempre bene in evidenza qual è la posta in gioco, che è poi la nostra dignità in quanto esseri umani.

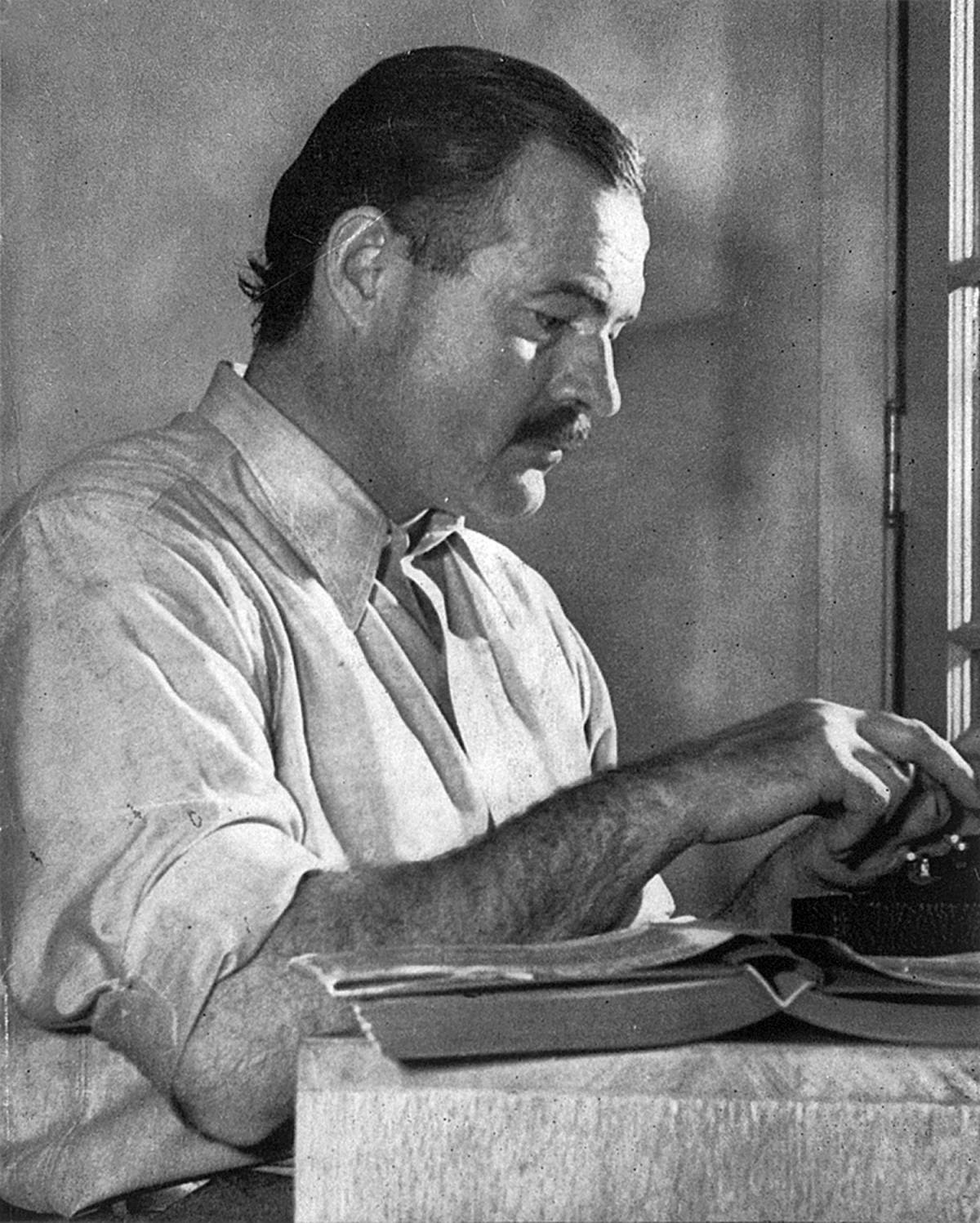

Sognava i leoni è dunque un libro controcorrente e dunque Nucci ha fatto bene a scriverlo, anche se io non condivido sino in fondo il suo pessimismo: «Oggi Hemingway non lo si legge più. E in fondo, anche quando lo si leggeva, a dominare è sempre stato un pregiudizio legato alle sue imprese, alle sue prove e alle sue gesta, immortalate in fotografie epiche che hanno riempito i magazine prima della definitiva condanna culturale».

C'è del vero nella seconda parte di queste considerazioni, ma fino a quando ci saranno ragazzi vogliosi di libri e a disagio nella propria pelle, ansiosi di crescere e insieme impauriti, alla ricerca di qualcosa che li appassioni e insieme li plachi, troveranno in Hemingway l'amico ideale e il fratello maggiore che sempre si vorrebbe avere e da cui è sempre dolce imparare: il vino, i cibi, i viaggi, i piaceri e i dolori, i discorsi inconcludenti sulle donne e persino le sbronze sentimentali, le piccole vigliaccherie e il cercare di essere fedeli alla parola data. Diventati grandi, ci ritorneranno su con la consapevolezza data dall'età adulta e dalle disillusioni, e ne coglieranno quello che allora gli era sfuggito, la sensazione dolorosa del fallimento e l'accettazione del proprio destino, il soccombere che non è mai una sconfitta, se si tiene fede a ciò che si è stati. Ne coglieranno altresì, sul versante più squisitamente letterario, la solitudine propria dell'artista e della sua arte, il combattere la paura della scrittura scrivendo, una sorta di gara con sé stessi, l'unico giudice con cui non puoi mai barare, l'unico che veramente ti conosce. Ne vedranno allora anche le carenze e i passi falsi, i tentativi non sempre riusciti di rinnovarsi, di uscire dall'impasse cercando un'altra strada e così, magari, impantanandosi. E questo glielo renderà più simpatico, più vicino persino, e umano, scrollandogli di dosso proprio quel «pregiudizio» legato ai fatti e alle gesta da Nucci per l'appunto ricordato, e facendogli conoscere quella «fragilità» che è un po' il nodo del libro stesso di Nucci, «la grazia sotto pressione» di chi alla fine rimane schiacciato dalla sua ansia di essere il migliore: «Io devo scrivere per essere felice, che mi paghino o no. Ma è una malattia questa fin dalla nascita. Mi piace farlo. Il che è anche peggio. Perché trasforma la malattia in vizio. Poi voglio farlo ancora meglio di chiunque altro e diventa un'ossessione. Un'ossessione è una cosa terribile». Detto in altri termini, e con le parole di Thomas Hudson, il protagonista di Isole nella corrente, uno dei suoi molti libri postumi: «Giocheremo sino alla fine meglio che possiamo. Ma ormai sapeva che la partita non lo interessava più».

Non bisogna essere troppo colti o troppo intelligenti per amare e capire Hemingway. È un errore che fece Wyndham Lewis, che pure lo ammirava e che su di lui, sul cosiddetto antiintellettualismo hemingwayano ha scritto pagine esemplari, spiegando come dietro di esso non ci fosse altro che il consegnarsi docilmente nelle mani di un boia o il farsi boia di sé stessi, che è quello che proprio Hemingway farà nel 1961, sparandosi in bocca. Era il suo un misto di stoicismo brutale e di estetica del coraggio che di fronte al male di vivere non riusciva ad andare oltre a un rassegnato beau geste, senza mai chiedersi il perché di quel malessere. Quello che a Lewis sfuggiva e/o non interessava era semplicemente il fatto che Hemingway fosse quella cosa lì, non gli potevi chiedere di essere altro e la sua arte era un tutt'uno con quella sua visione della vita, dove le cose accadevano e non aveva senso chiedersi il perché... Ciò che si poteva, si doveva fare era raccontarlo, nel modo migliore e più vero possibile, era quello il suo compito e non un altro.

Anche Nucci, la cui cultura specie classica, fa girare la testa a chi come me ha sfangato il liceo classico e conserva per l'aoristo un odio tenace, fa a volte lo stesso errore, ora riprendendo l'Edipo a Colono di Sofocle, a proposito di Di là dal fiume e tra gli alberi, ora richiamandosi a Platone riguardo a una «sorta di misticismo» in Il vecchio e il mare, un misticismo del silenzio, «perché dietro gli enigmi c'è il silenzio», ora riprendendo Omero, «l'eterno presente di Achille» che è anche l'eterno presente del Robert Jordan di Per chi suona la campana... Probabilmente, anzi certamente, ha ragione lui, ma credo aggiunga poco al vitalismo hemingwayano, quel «vivere veramente la vita, non puramente trascorrere i giorni» che si univa a un credo assoluto nella propria libertà: «Uno scrittore è come uno zingaro. Non deve fedeltà a nessun governo. Può avere coscienza di classe solo se il suo talento è limitato»...

Mi sbaglierò, ma mi piace credere che il suo essere oggi così fuori dei canoni che vanno per la maggiore, questo puritanesimo di nuovo millennio dove non si fuma, non si beve, non si scopa, ci si preserva non si sa per cosa e per chi, alla fine risulti un elemento di novità, di diversità. Ciò che lo ha reso fuori moda come tipo umano e oscurato criticamente come scrittore potrebbe rivelarsi motivo di attenzione, segnale di controtendenza.

E mi piace pensare che un ventenne di oggi si possa ritrovare nelle stesse condizioni di quando anche chi iscrive aveva vent'anni e, per dirla con Hemingway, quello era ancora un tempo in cui «eravamo molto poveri e molto felici».

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.