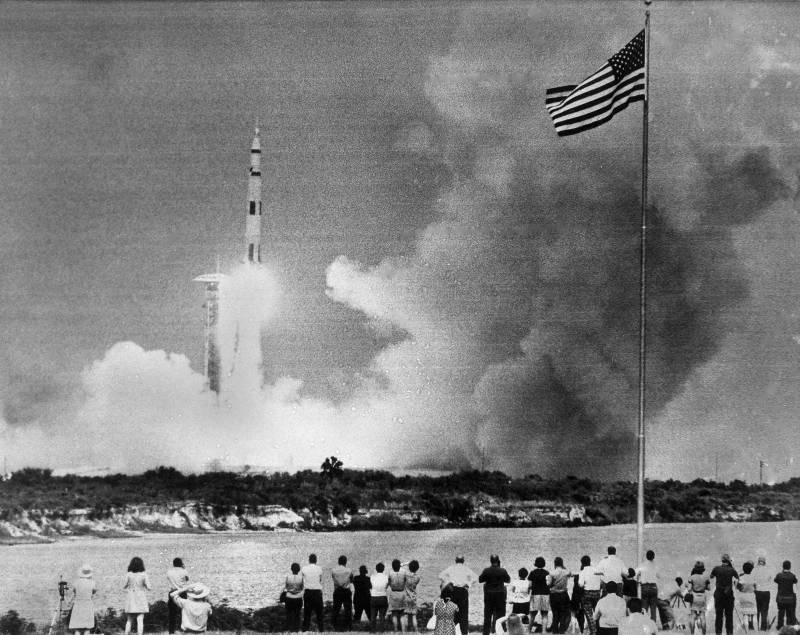

11 aprile 1970, Cape Kennedy, Florida. Sulla cima dell'ottavo ciclopico razzo multistadio Saturn V, progettato dall’esimio barone e professore Wernher von Braun - un regalo dei tedeschi che prima di aver perso la guerra avevano scoperto qualche “trucco” interessante per raggiungere lo spazio - siedono stretti a morte dalle cinghie, in candide tute spaziali gli astronauti Jim Lovell, Jack Swigert e Fred Haise. Sul petto il gagliardetto della missione Apollo 13, dove sono raffigurati tre cavalli dorati che volano sopra il satellite naturale della Terra. Sotto il motto "Ex luna, scientia" (“Dalla Luna, conoscenza”, ndr) e il numero della missione in caratteri romani. Prima di loro, soltanto 6 uomini hanno osato tanto. Sei su oltre tre miliardi di esseri umani.

Da noi in Italia sono le otto di sera, dall’altra parte dell’Atlantico, nella base voluta da Truman per effettuare i test missilistici statunitensi, data la posizione ottimale per sfruttare al meglio la spinta concessa dalla rotazione terrestre, sono le 14.13. Per il Centro controllo missione di Houston, in Texas, è “Go”: si può partire. Ha inizio la sequenza di lancio. La potenza dei cinque motori del razzo a propellente liquido catapulta dalla rampa e oltre l’atmosfera il vettore lungo 111 metri, che stadio dopo stadio si separa, lasciandosi alle spalle intere sezioni non riutilizzabili, e riducendosi a una navicella spaziale che non misura neanche un terzo: composta dal modulo di comando e servizio Odyssey - nome scelto dal Lovell in onore di Omero, ma anche di Kubrick e del suo capolavoro 2001: Odissea nello Spazio - e dal modulo lunare, chiamato Aquarius o con il termine tecnico Lem, agganciato ed estratto dall’ultimo stadio del razzo.

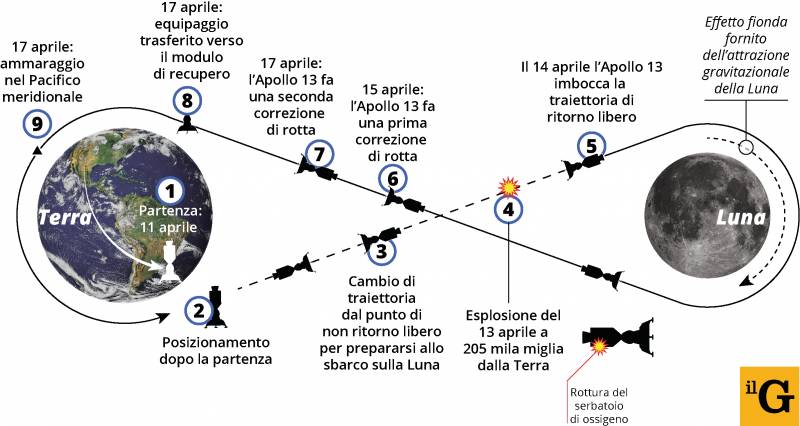

La traiettoria verso la Luna è buona. L’assetto è buono. Tutto, tranne lo spegnimento nel motore numero cinque del secondo stadio, è andato liscio. Il cratere di Fra Mauro, latitudine più elevata rispetto a quelle raggiunte nelle missioni precedenti e zona designata per l’allunaggio, è sulla via. Un gioco da ragazzi per la Nasa, che ha già portato l’Apollo 11 di Armstrong e l'Apollo 12 di Conrad sul piccolo satellite roccioso appena un anno prima, rendendo possibile il compimento di quei “piccoli passi per l’uomo” che ancora oggi rappresentano dei prodigiosi “balzi in avanti” per l’umanità.

“Houston, abbiamo abbiamo un problema”

Quando l’Apollo 13 si trova a 330mila chilometri dalla Terra, nel buio quieto dello spazio aperto, dopo cinquantasei ore di navigazione, gli analisti del centro controllo di Huston continuano a monitorare ogni parametro della missione, e chiedono a Swigert per eccesso di zelo di rimescolare i serbatoi d’ossigeno dell'Odyssey. Un istante, un interruttore abbassato e una forte esplosione che spezza il silenzio, facendo tornare alla mente i tragici secondi che hanno portato alla morte l’equipaggio di quell’Apollo 1 che non raggiunse neanche l’orbita.

I computer sfarfallano. L’allarme generale scandisce momenti di panico a bordo. Prima Swigert, poi Lovell, pronunciano alla radio una frase che resterà negli annali e nell’immaginario collettivo come sinonimo di “guai”: “Houston abbiamo un problema”. In Florida è sera, al Centro controllo su ogni terminale si cercano spiegazioni per la navicella spaziale che inizia a rollare e beccheggiare, perdendo l’assetto che Lovell cerca di mantenere a fatica con la piccola cloche. Guardando fuori dall’oblò numero 1 nota del gas che fuoriesce dall’Odyssey. È ossigeno.

Il tempo di alcuni controlli incrociati, di comunicazioni agitate tra lo spazio e la terra. Dieci minuti di altissima tensione per capire cosa è accaduto: non si è trattato di un meteorite né di un qualche frammento di qualcosa che ha impattato con l’Odyssey. C’è stata un’esplosione, avvenuta durante il rimescolamento dei serbatoi d’ossigeno - elemento non solo indispensabile agli astronauti per respirare nello spazio che ne è praticamente privo, ma necessario a fornire insieme all’idrogeno l’alimentazione per le batterie di bordo, che garantiscono l’energia elettrica e fa di fatto funzionare ogni genere di strumentazione.

La missione di salvataggio

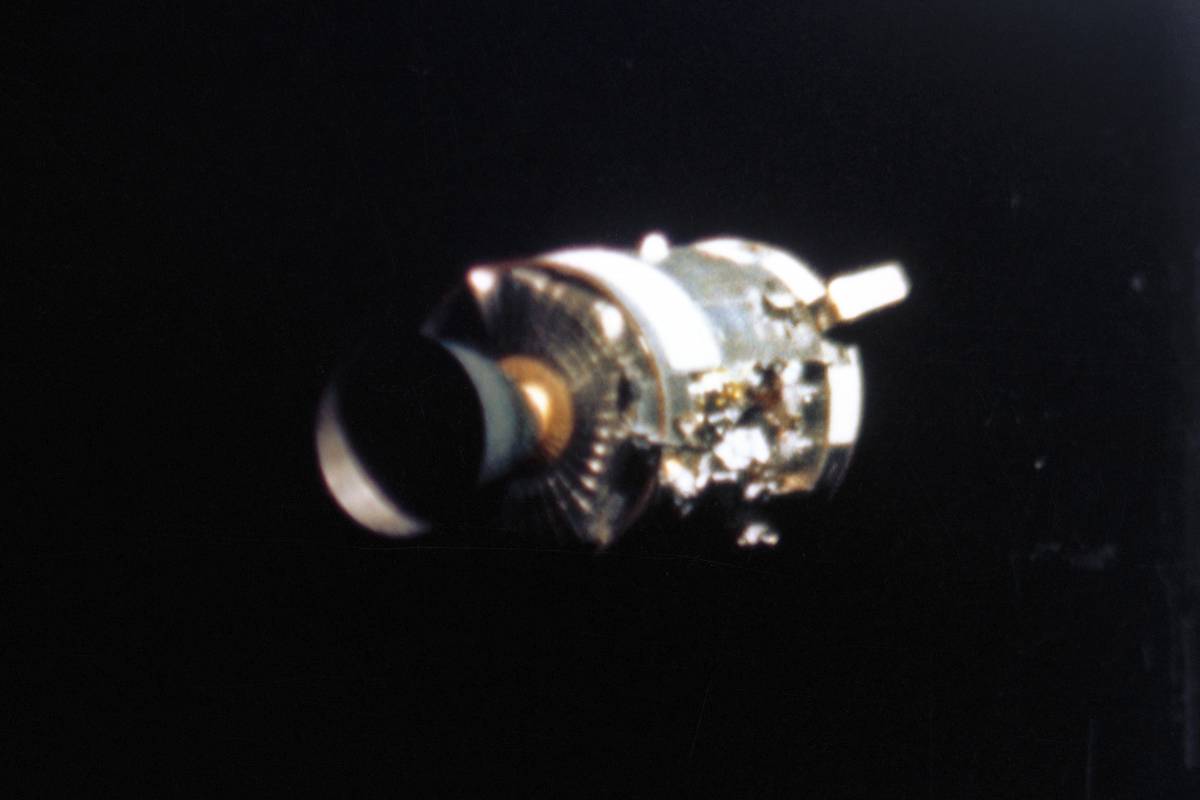

È il 14 aprile e non ci vorrà molto a capire che l’Apollo 13 ha perso la Luna. Che la missione principale è fallita, e che sta per iniziare una vera odissea nello spazio: quella per riportare a casa tre uomini che hanno perso la rotta, senza ossigeno, energia elettrica e carburante. Quell'esplosione provocata dalla procedura di routine ha danneggiato diverse componenti del modulo di servizio. Due due quattro serbatoi d’ossigeno sono completante andati. Anche il motore potrebbe aver subito danni. L’indagine che verrà condotta in seguito, dimostrerà che un cortocircuito nei cavi che portavano corrente al miscelatore del serbatoio 2 aveva innescato l’esplosione. Ancora una volta, come per l'Apollo 1, un cavo da pochi dollari era costato il successo della missione di un programma che costava miliardi.

Dal momento che non si poteva avere una stima completa dei danni, né i tecnici a terra né l’equipaggio dell’Apollo 13 possono assumersi il rischio di accendere il motore principale del modulo di servizio per fare rotta verso casa. Mentre alla Nasa si lavora per vagliare ogni ipotesi ed elaborare un piano di contingenza, gli astronauti si spostano sull’Aquarius: il modulo lunare che non è stato danneggiato e che si trasformerà in una lancia di salvataggio grazie alle batterie e ai serbatoi preparati per la breve permanenza che solo due membri dell’equipaggio avrebbero trascorso sulla Luna. Dal controllo missione l’ordine è di rifugiarsi lì e aspettare una soluzione per tornare a casa, vivi. Al presidente Nixon, che chiede un calcolo delle probabilità di successo della missione di salvataggio, viene fornita una stima poco rassicurante: forse il 20%. Non di più.

Sebbene l’idea iniziale fosse quella di limitarsi a invertire la rotta, non verrà effettuata nessuna semplicistica inversione a “U”, dato che accendendo il motore principale potrebbe saltare tutto in aria (anzi nello spazio). Bisogna limitarsi a sfruttare l’effetto fionda che l’attrazione gravitazionale della Luna può fornire. Una tattica che era stata già impiegata nel 1969 per l’allunaggio di Armstrong. La rotta va corretta, ma resta la stessa. L’Apollo 13 compierà una traiettoria a forma di enorme simbolo dell’infinito, sparirà dagli schermi oltre il lato oscuro della Luna, nel freddo glaciale e nel completo silenzio radio; e se tutto andrà bene ricomparirà dall’altra parte, per fare rotta verso casa.

Alla sessantunesima ora di quell'odissea i motori del modulo Lem che erano stati progettati esclusivamente per la fase di allunaggio - non per viaggiare nello spazio - vengono attivati per soli 34 secondi: il tempo di modificare la traiettoria. E poi alla via così, ci penserà la Luna. Sarà allora, nel completo silenzio radio, che Lovell e i suoi sorvolano il lato oscuro della Luna a un’altitudine di circa 100 chilometri, raggiungendo una distanza di oltre 400mila chilometri dalla Terra. Record ancora imbattuto per l’essere umano.

L’ultimo problema: l'ossigeno

Sebbene il modulo lunare potesse contare su una scorta di ossigeno, bisognava considerare che essa era stata pensata per solo due astronauti. Non tre. Dunque considerata l’anidride l’anidride carbonica che sarebbe stata prodotta nei quattro giorni che mancavano al rientro, l'equipaggio rischiava tra milioni di variabili anche la morte per asfissia. Il tutto mentre doveva rimanere lucido e attento a una temperatura di 3° centigradi - dato che ogni tipo di sistema elettrico era stato spento per non sprecare la poca energia indispensabile alle sequenze di rientro. Furono ancora una volta gli ingegneri della Nasa a trovare una soluzione per loro: adattando filtri di forme e dimensioni diverse, impiegando dotazioni presenti a bordo, dai calzini alle copertine dei manuali di bordo. Nel frattempo gli astronauti avrebbero vissuto con una razione d’acqua di 200 millilitri al giorno, nella semi oscurità, ad aspettare l’ora X e guardare con speranza il pianeta celeste dagli oblò ghiacciati. Sulla Terra invece tutti avevano lo sguardo rivolto al cielo, sapendo che nonostante la Guerra Fredda e il segreto militare, che tre uomini come loro, tre pionieri della specie umana, erano lassù da qualche parte e non vedevano l’ora di tornare a casa per riabbracciare le loro famiglie.

Il rientro e l’ammaraggio

Raggiunto il punto calcolato sulla rotta di rientro, i motori del modulo lunare vennero accesi due volte, per lassi di tempo molto brevi, al fine di ottenere la giusta angolazione per entrare nell’atmosfera alla giusta velocità e non vanificare gli sforzi di quei giorni, facendo schiantare la capsula sugli strati esterni dell’atmosfera. La prima accensione avvenuta a 105 ore, 18 minuti e 42 secondi secondo il tempo di viaggio di una durata di 14 secondi e la seconda a 137 ore, 40 minuti e 13 secondi.

Quando il modulo di servizio fu sganciato, Lovell si rese conto con i suoi occhi che i danni causati dall’esplosione erano talmente ingenti che se avessero acceso il motore principale, sarebbe stata davvero la fine. Dando addio al modulo di comando e all’Aquarius, la loro salvezza, gli astronauti presero posto nel piccolo abitacolo ghiacciato. In attesa di rientrare finalmente sul pianeta. Ci vollero altri sei minuti di totale silenzio radio, mentre lo scudo termico dell’Odyssey si faceva incandescente, i g (l'accelerazione gravitazionale) aumentavano, e a bordo tutto il ghiaccio si scioglieva bagnando le tute spaziali.

Mentre tutto il mondo seguiva in diretta e con il fiato sospeso l’ultima battuta di quella odissea, tutti quanti, divenuti ormai appassionanti ed esperti dopo giorni di notiziari, speciali e prime pagine dei giornali, si domandavano se lo scudo termico avrebbe retto, se il sistema automatico di apertura dei paracadute avrebbe funzionato, se tutto sarebbe andato per il meglio: se al termine di quel lungo silenzio, dall’altra parte, qualcuno avrebbe risposto al contatto che cercavano al centro di controllo missione di Houston. Silenzio. Ancora silenzio. Poi la luce.

I grandi paracadute di seta che si spalancano e la piccola capsula a forma cono che danza nel cielo. E si adagia lieta sulle onde calme dell’oceano Pacifico. I grandi palloni galleggianti si aprono, gli elicotteri decollati dalla portaerei Uss Iwo Jima dai quali si tuffano i paracadutisti soccorritori della Marina, e finalmente il portellone che si apre, alle 18:07 (Utc) del 17 aprile. Dall’altra parte i sorrisi e la commozione di Lovell, Swigert e Haise. Tornati sulla Terra, stanchi, smagriti e duramente provati da quell’esperienza che non li vide mai più tornare nello spazio, ma sani e salvi. Jim Lovell dirà in seguito: “Certo sopravvivemmo, ma ci mancò proprio un pelo. La nostra missione fu un fallimento, ma mi piace pensarlo come un fallimento che fu un successo”. Le indagini successive, oltre a confermare il problema del serbatoio d’ossigeno numero 2, svelarono un ulteriore malfunzionamento: “Un cedimento meccanico che portò all'apertura di una falla nel serbatoio contenente il gas propulsivo necessario all'espulsione della copertura dei paracadute”. Che però si aprirono grazie a una ridondanza nel sistema di funzionamento.

Quando John Fitzgerald Kennedy, durante il suo breve mandato presidenziale, parlando all’attenzione della Rice University e dell’intera nazione spiegò l’importanza dello sforzo spaziale per l'America e l'uomo, al fine di persuadere il popolo americano a sostenere il programma Apollo, disse: “Scegliamo di andare sulla Luna in questo decennio e fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili”.

L’Apollo 13 non arrivò sulla Luna, ma dimostrò al mondo intero, compresi i sovietici a cui non si voleva mostrare alcuna debolezza o ritardo nel programma spaziale, che alla Nasa non erano soltanto capaci di mandare l’uomo sulla Luna: erano stati capaci di affrontare molte difficoltà e salvare tre astronauti, risolvendo un “problema” sorto a 300mila chilometri della Terra. Come Dunkerque, la tredicesima missione Apollo fu un disastro conclusosi in uno straordinario successo.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.