Dino Risi era del 1916, come mio padre, suo figlio Marco, come me romano di nascita, ha la mia stessa età e prima che il lettore derubrichi sbrigativamente questo personale amarcord alla voce «chissenefrega», varrà la pena di aggiungere due cose. La prima è che la generazione a cui in quanto figli apparteniamo, quella nata nei Cinquanta, è l'ultima ad aver conosciuto, bambini e poi ragazzi, che cosa fosse l'Italia della ricostruzione postbellica e del miracolo economico, della contestazione e del terrorismo politico. La seconda è che quando siamo stati messi al mondo, i nostri genitori avevano intorno ai trent'anni, avevano tutti, in un modo o nell'altro, fatto la guerra, le loro amicizie, i loro racconti e giudizi, le loro abitudini e persino i tic e le manie rimandavano a quell'esperienza da cui erano usciti vivi, e se questo da un lato ti consegnava il ritratto di un Paese dove il passato confluiva nel presente, dall'altro era la spia della frattura che nel futuro ci sarebbe stata, la mancanza di un cemento generazionale forte, l'assenza di un comune sentire dovuto a un'eccezionalità storica, il prevalere e poi lo stravincere di un individualismo sempre più estremo, feroce verrebbe da dire, senza più una solidarietà a fargli da argine.

Marco Risi ne accenna di passaggio nel suo libro Forte respiro rapido (Mondadori, pagg. 253, euro 18) quando riprende un'osservazione di Fellini, «la vita non sbaglia una faccia», e la completa con un'osservazione paterna, «non si vedono più quelle facce d'artista» e poi riassume la modernità del tutto: «Una volta, potevi capire se a quelle facce corrispondeva quel carattere (...). Oggi i macellai hanno facce da ingegneri e gli ingegneri da macellai. Siamo circondati da facce per bene, anonime, angeliche, che rubano, uccidono e soprattutto truffano. Sono in pochi ad avere le facce che meritano (...). La solita storia... Era meglio prima? Sì, era meglio prima».

Questo spiega, fra l'altro, perché oggi sia impossibile rifare quella «commedia all'italiana» che fu una nostra gloria cinematografica. Non è tanto una questione di bravura, i figli, Marco nel caso di Risi, i fratelli Vanzina, nel caso di Steno, per fare due esempi illustri, inferiori al talento dei padri. È appunto il contorno di facce che manca, ovvero la fisiognomica e la fisiologia umana di un Paese. Ci sono ancora ottimi attori, ma è scomparso quell'humus che armonizzava il tutto e faceva di quel cinema lo specchio di una realtà nazionale. Oggi quello specchio rimanda un'immagine inesistente.

Il mutare delle facce, ovvero la loro omologazione in un indistinto tipo di neo italiano, viene a ruota con ciò che Leo Longanesi aveva già individuato nella nuova Italia che si voleva scrollare di dosso le macerie della vecchia: «Una società, la nostra, in cui ogni cosa assomiglia a un'altra diversa. Palazzi che sembrano navi; negozi che sembrano cliniche; baracche che sembrano alberghi diurni; chiese che sembrano garage; fabbriche che sembrano chiese; occhiali che sembrano farfalle; automobili che sembrano battelli; scuole che sembrano prigioni; statue che sembrano utensili. Il revolver soltanto, sembra un revolver. Ci deve essere una ragione». L'alba della modernità non portava con sé aurore mai viste, ma un nuovismo sterile quanto compiaciuto, un indifferenziato nuovo che avanza non sapendo verso dove e senza un perché.

Forte respiro rapido ha come sottotitolo La mia vita con Dino Risi, ma non è una biografia del padre, se non in controluce, nel senso che c'è più Marco che Dino, un'autobiografia, insomma. La cosa è più che comprensibile: non è un ragazzo a raccontare, ma un uomo che intanto a sua volta è diventato padre e si ritrova con un padre che, senza farglielo troppo pesare, va accudito, è diventato di fatto come un figlio, fragilità e paure, consapevolezza della fine e stanchezza del vivere quando il vivere non ti porta più gioie e neppure più malinconie, ma solo l'inutile scorrere dei giorni. Si sono, insomma, invertite le parti e, soprattutto, c'è chi ha ancora un cammino davanti e chi ormai può solo voltarsi indietro. Anche per questo è un libro pudico perché, nonostante i suoi difetti, di uomo, di marito, di padre, Dino Risi è per Marco Risi un po' il Mio padre che eroe! di un romanzo di Pagnol, un mito e insieme un modello, negativo a volte, ma sempre un modello e andar lì a scavare troppo, alla ricerca di debolezze, meschinità, piccole vigliaccherie, non serve a niente, non è per nulla liberatorio. La vita è un maledetto affare, le psicologie non sono roba da psicanalisti e «l'arte non va per forza d'accordo con la bontà».

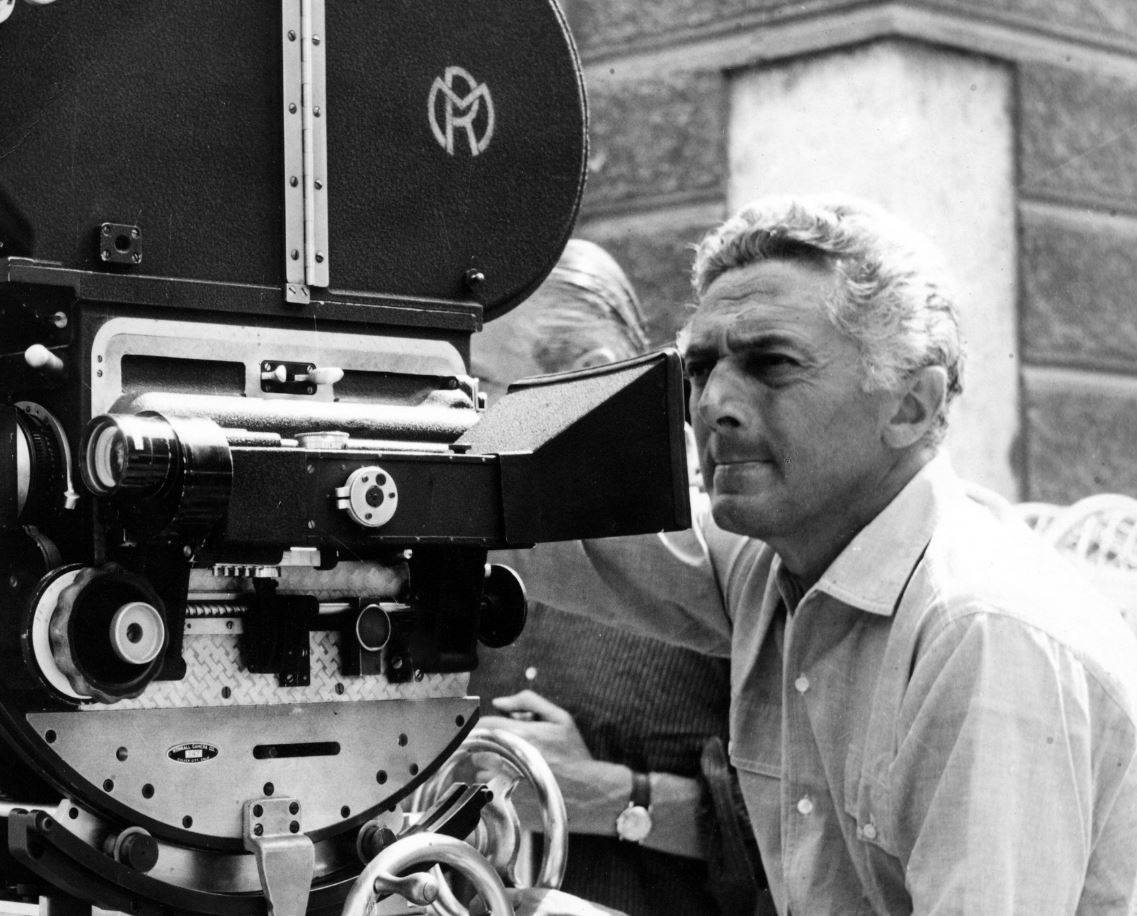

Dino Risi, si sa, è il regista del Sorpasso, che non è un film, ma, come nota Marco Risi, la descrizione di «quel momento storico, gli anni Sessanta, il boom, la sete di vita che ci avrebbe portato allo schianto», il racconto non solo di «quello che stava succedendo in quel momento ma anche di quello che sarebbe successo dopo». Segnava la fine dell'età dell'innocenza e l'inizio di quella del cinismo.

Dino Risi è però anche il regista di Una vita difficile, che è appena di un anno prima, il 1961, rispetto all'altro, e in qualche modo lo preannuncia, nel senso che la tensione ideale che anima il suo protagonista (un Alberto Sordi mai così bravo sullo schermo), ex partigiano e di sinistra, si scontra con la realtà di un Paese che, non avendo voluto fare i conti con sé stesso, è passato dal fascismo all'antifascismo come se fosse un cambio di abito, ha esorcizzato la tragedia facendone una farsa. Non poteva durare, non è durato.

Quando Risi girò i due film, il figlio Marco era un bambino di dieci, undici anni, ma quelli erano tempi in cui «uscivano nelle sale anche trecento film l'anno e duravano mesi, se non anni». C'erano sale di prima, di seconda e di terza visione, i cosiddetti «pidocchietti», le sale parrocchiali, le arene estive. Si entrava indistintamente all'inizio, a metà, alla fine, in platea e in galleria e in quelle sale, nota Marco Risi, «continuava la vita, anzi lì assumeva una dimensione tutta particolare. Lì si davano appuntamento gli amori clandestini, i ricchioni tentavano avance, le coppiette non vedevano neanche un secondo di proiezione». Per un ragazzo di allora, Roma era una cosa meravigliosa e la vita era scandita dalla scuola e dal tentativo di evaderla in qualsiasi modo, anche in classe... Non senza sorpresa, sempre Risi si trova a constatare come le giornate scolastiche dei suoi figli non coincidano in nulla con il ricordo delle sue: «Appartengo a un altro mondo. Appartengo al mondo di mio padre, e la cosa mi strappa uno strano, formicolante entusiasmo». È un mondo scomparso, ma, parafrasando Talleyrand, chi non lo ha conosciuto non ha conosciuto la dolcezza di vivere.

Forte respiro rapido è anche pieno di battute fulminanti. Quando Pietro Germi, ormai molto malato, passa a Monicelli le consegne di Amici miei, lo accoglie nello studio di produzione con un «Salve Maramaldo!», alludendo al famoso «tu uccidi un uomo morto». Dopo una serata mondana particolarmente noiosa, Vittorio Gassman ringrazia la padrona di casa: «Ho passato veramente una bella serata, ma non era questa!».

«Non scoleggiare» dice Dino a Marco quando lo vede assumere pose vagamente politico-ideologiche, alla maniera, cinematografica e no, appunto di Ettore Scola... Ma che comunque Marco sia della stessa pasta del padre lo si capisce dalla risposta data a un giornalista che si stupiva del suo non aver «fatto» il '68: «Stavo sulla Cassia»...

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.