Israele e Ucraina, palestinesi e russi, amici che diventano nemici o che lo sono sempre stati, in un maledetto 2025 dove ci si contende ancora un territorio col sangue. In guerra la prima vittima è la verità, con la propaganda che si insinua e diventa verità ufficiale dell’una parte contro l’altra, che attribuisce vittime e carnefici all’odio reciproco. Al giornalismo di guerra, che i lettori del «Giornale» conoscono bene, resta il compito di raccontare il proprio punto di vista, sapendo che la ragione non ha più cittadinanza quando si uccide in nome di Dio, della politica o di una linea immaginaria su un polveroso libro di Storia.

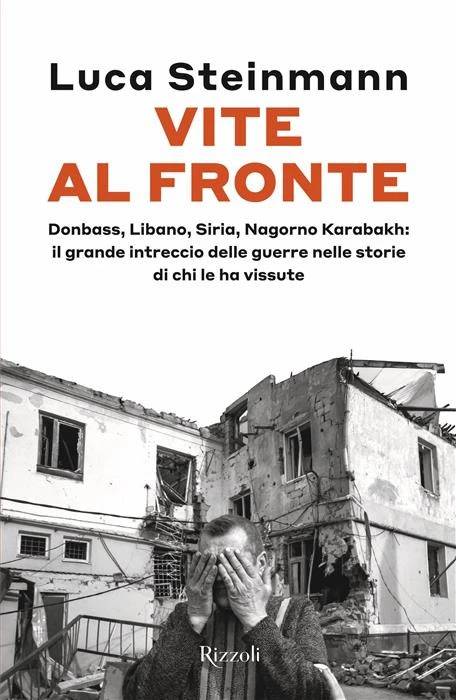

C’è un libro che racconta meglio di altri come queste due Storie nella Storia si siano intrecciate a Donetsk in Ucraina, dove vive(va) ancora una importante comunità ebraica, ormai ridotta al lumicino. Nel suo «Vite al fronte» (Rizzoli) l’inviato di guerra Luca Steinmann ci porta dentro il suo zaino nel suo viaggio del mondo in fiamme, dal Donbass al Libano, dalla Siria al Nagorno Karabakh, raccontandoci con grande maestria e sapienza la vita degli invisibili che subiscono il dramma di un conflitto deciso spesso altrove. «È il grande intreccio delle guerre nelle storie di chi le ha vissute», sottolinea alla presentazione del volume di qualche giorno fa l’autore, fresco vincitore del premio Almerigo Grilz destinato ai reporter under 40 che realizzano reportage, intitolato al fotoreporter scomparso in Mozambico nel 1987 e condannato al divieto di ingresso in Russia per cinque anni e a una multa di 2mila rubli per i suoi racconti dal fronte. «È il terzo in tre anni», ci dice sorridendo.

Nei primi capitoli del libro lo sherpa del cronista di guerra dentro l’abisso dell’Ucraina diventata russa a suon di missili e bombe è Bogdan, ebreo di Donetsk che lo accompagna nel vecchio quartiere ebraico, in mezzo a un crocicchio di undici strade che si intersecano intorno, quando gli ebrei «gestivano soprattutto alberghi e producevano e commerciavano vino, vodka e tabacco». E da lì il racconto con il rabbino Aron Weiss - «di statura piccola, con le spalle leggermente incurvate, gli occhi stretti e una folta barba rossiccia e incolta» - inizia sotto il bimah, «il podio sopraelevato disposto sul fondo della sinagoga dal quale vengono lette le sacre scritture durante le funzioni», da lì si dipana sulla difficoltà di dirsi ebrei a qualunque latitudine, di nasconderlo «perfino ai propri figli» di essere ebrei», mentre intorno ci sono le targhette coi nomi ebraici, russi e ucraini, tutti mescolati. «Sono le nuove identità assunte dai fedeli per non essere riconosciuti come ebrei» spiega Weiss ai due.

«Negli anni Sessanta, nell’Unione Sovietica, era pratica diffusa falsificare i documenti per assumere un nuovo nome che suonasse più russo. Era un modo per evitare pressioni e discriminazioni. Non di rado l’appartenenza al popolo ebreo rimaneva un segreto custodito in famiglia, quando non veniva taciuto anche dentro le mura domestiche». Di nascosto, nelle proprie case, dove in cui gli ebrei di Donetsk si incontravano per pregare con la Seconda guerra mondiale e l’arrivo dei nazisti, gli ebrei non potevano più venire in sinagoga, hanno quindi iniziato a riunirsi. «Tante persone trascorrono la vita ignare di essere ebree», sottolinea il rabbino. «Ancora oggi continuano a presentarsi in sinagoga ebrei che hanno appena scoperto di esserlo. Alcuni attraverso il ritrovamento di vecchi documenti dei propri antenati, altri per la confessione di un padre o di un nonno. Qualcuno, dopo esserne venuto a conoscenza, decide di trasferirsi in Israele». Weiss come la maggior parte degli ebrei ucraini è di madrelingua russa, è nato a Odessa nel 1973 da una famiglia sopravvissuta all’Olocausto, all’età di tre anni è migrato insieme ai genitori in Israele, andandosi a stabilire a pochi chilometri dalla Striscia di Gaza. Lì si è formato presso una yeshivah, una scuola che si basa sullo studio dei testi religiosi. «Quando Donetsk venne fondata, nel 1869, l’impero russo che la governava ospitava il più alto numero di ebrei al mondo, circa il 67 per cento della popolazione ebrea dell’epoca». Nel 1942 migliaia di ebrei vennero trucidati e buttati nei pozzi insieme a partigiani e altri cittadini. Moltissimi, ammazzati altrove, venivano poi portati qui per essere gettati con il resto dei cadaveri. Sulle bocche dei pozzi ora sono appoggiate delle grate, e su una di queste qualcuno ha deposto un mazzo di fiori ormai secchi, legato con un nastro nero e arancione. È il nastro di san Giorgio, che i soldati sovietici spesso indossavano durante la guerra contro i tedeschi. E che indossano numerosi soldati russi di oggi che, secondo la narrazione del Cremlino, combattono per «denazificare» l’Ucraina. Anche i sovietici boicottarono ogni forma pubblica di vita religiosa, tanto che si è tornati a pregare in sinagoga dal 1990».

Nel 2004 Weiss è a Donetsk e da qui non se n’è più andato, come invece ha fatto la maggior parte degli altri suoi correligionari, compiendo a ritroso l’aliyah, il percorso di immigrazione verso i territori controllati da Israele.

«Nel 2022 siamo ripiombati nella guerra» continua a raccontare il rabbino, l’aliyah e il flusso di ebrei che da Donetsk si sono trasferiti in Israele si è intensificato. Nel loro racconto, che Steinmann promette di raccogliere, c’è il segreto che unisce due guerre così lontane ma anche così vicine.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.