Me lo vedo sorridere sotto i baffi Paolo Baratta!, eterno presidente della Biennale anche dopo la nomina del suo successore, il gentile Roberto Cicutto che ha dovuto subire diversi spaesamenti, stretto tra il Covid e l'intramontabile predecessore.

Perché faccio riferimento a Baratta? Perché nel catalogo di questa Biennale si legge la sua introduzione, che accompagna quella dell'attuale Presidente, il quale lo ringrazia per «aver accettato di accompagnare questa edizione dopo averla affidata al curatore Hashim Sarkis». Una delle sue tipiche trovate, un architetto senza qualità che dice l'opposto di quello che fa: «Abbiamo confermato che tra gli scopi della mostra internazionale c'era anche quello di suscitare desiderio di architettura». Provate a cercarlo! D'altra parte Baratta non lo nasconde, quando dichiara, come se avesse scoperto un nuovo Le Corbusier: «In tutte le aree del mondo sono in corso fenomeni di intenso cambiamento, assai diversi tra loro, ma accomunati dalla necessità di importanti aggiustamenti della condizione dell'abitare. A questo abbiamo pensato quando abbiamo scelto Hashim Sarkis con uno sguardo curatoriale ulteriormente dilatato. L'architettura diviene qui il riferimento di un vasto impegno interdisciplinare e di un vasto impegno culturale e politico». Però! Come dire: alla Biennale Architettura non vedrete nessuna architettura. Qualcuno potrà pensare che io scherzi. Ma ho letto in lungo e in largo i cataloghi, non trovando una sola architettura, un solo progetto che non fosse fumo. Soltanto luoghi comuni e proposte inattendibile. A partire dal titolo: «How Will We Live Together?», prontamente tradotto con una ridondante interpretazione. «How: come, parla di approcci pratici e soluzioni concrete, sottolineando l'importanza del problem solving nel pensiero architettonico. Will: esprime il tempo futuro e segnala uno sguardo rivolto al futuro ma anche la ricerca di visione e determinazione, attingendo alla forza dell'immaginario architettonico. We: è la prima persona plurale e quindi inclusiva di altri popoli, di altre specie, che fa appello a una comprensione più empatica dell'architettura. Live: significa non semplicemente esistere ma prosperare, fiorire, abitare ed esprimere la vita, attingendo all'intrinseco ottimismo dell'architettura. Together: implica collettivi, spazi comuni, valori universali, evidenziando l'architettura come forma collettiva forma di espressione collettiva». Molto collettivi!

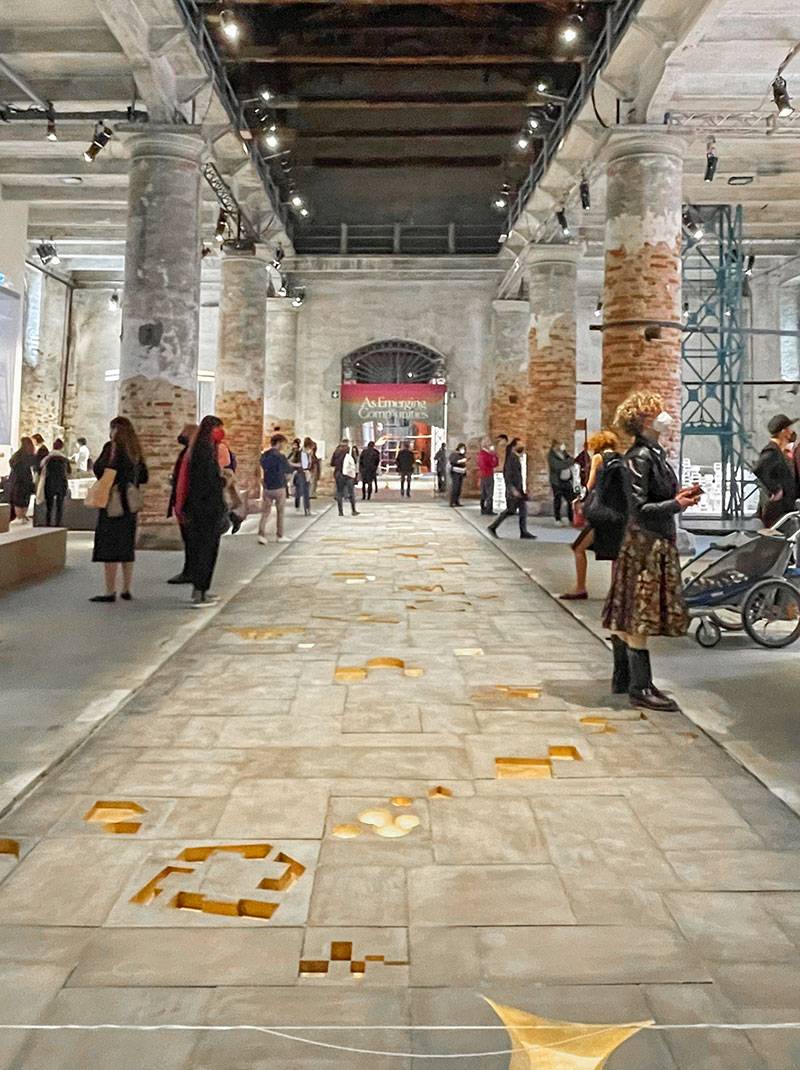

Una quantità di bugie, se non di sciocchezze. Ma vediamola questa Biennale che si apre con un'incomprensibile affermazione: «Abbiamo bisogno di un nuovo contratto spaziale». Proprio così. Eppure tra Arsenale, Corderie e Giardini, a Venezia non si vede una sola architettura, bensì una quantità di stupidaggini, di insulsaggini, di freddure sconcertanti. Tutto appare irragionevole e insensato. A partire dai titoli delle sezioni della mostra principale e delle partecipazioni nazionali in lingua inglese, con il testo relativo in italiano. La premessa è esilarante: sotto il titolo «Among Diverse Beings» leggiamo le seguenti banalità: «Gli esseri umani, racconta la storia, si sono riuniti nelle città in cerca di sicurezza, ma poi vi sono rimasti per la comunità. Questo senso di comunità si sta erodendo di fronte al crescente individualismo, che a sua volta porta a un ulteriore isolamento, ma nuove forme di interazione tra individui e tra individui e altre specie stanno compensando parte di questa solitudine... Continuiamo a inventare modi diversi di connetterci gli uni agli altri, ma più tecnologie e media introduciamo, più desideriamo gli spazi interpersonali personali offerti dall'architettura. Tuttavia, questi due tipi di spazialità non si escludono a vicenda... Le installazioni presentano qui protesi di empatia come vestiario, miglioramenti biochimici, app, media incorporati, comunicazioni e Internet delle cose... Le stazioni di ricerca di questa sezione completano questo spettro esaminando le storie e le politiche relative all'igiene personale e all'accessibilità». Igiene personale!?

La conseguenza è che in qualunque parte vi giriate non vedrete architetture ma teoremi di luoghi e spazi inabitabili, sui quali si sarà posato incredulo lo sguardo di Ciccuto per verificare, per esempio, «An Archeology of disability» di un gruppo statunitense, o l'installazione «Sense of space» di un gruppo turco, o «Variations in a Bird Cage» di un gruppo italiano, lo Studio Ossidiana, che propone «un'indagine sugli oggetti attraverso i quali gli esseri umani formalizzano l'incontro con gli uccelli, animali che, insieme all'uomo, hanno maggiormente contribuito alla globalizzazione della natura occupando in ogni cultura un luogo fisico e nel contempo metaforico». Sic!

Non più strutturata si mostra l'Australia con lo studio di Lucy McRae che propone «Heavy Duy Love», «un sostegno per la salute mentale (?) proveniente da un futuro che deve ancora compiersi: un dispositivo domestico e sportivo stringe il corpo tra strati di materiale morbido, di solito utilizzato in campeggio». Non è uno scherzo, è tutto così. Jessica Charlesworth, canadese, e Tim Parsons, statunitense, propogono, ignari di guerre, catastrofi, terrorismo islamico, profughi, un «Catalog for the Post-Human», «un'installazione satirica che trae ispirazione dalla ricerca sul futuro del lavoro e sul potenziamento dell'essere umano con l'intento di evidenziare la natura della nostra condizione post-umana». Proprio così!

Una colossale burla, senza indicazioni o proposte per l'architettura del presente e del futuro. L'Italia, sia nella mostra generale, con Luisa Fregolent e Paola Malanotte, sia nel padiglione nazionale, si distingue per la passione per la parola più ridicola (condivisa con Sarkis), introdotta in tempi recenti nel nostro lessico: resilienza. E dunque «Resilience of Venice» e «Comunità resilienti», misterioso progetto del commissario Onofrio Cutaia e del curatore del padiglione Italia Alessandro Melis, il quale ci illumina: «Il principale obiettivo del padiglione è quello di riflettere sulla resilienza delle comunità intesa come chiave di lettura prioritaria per il recupero di una nuova forma di centralità tra territorio produttivo e spazio urbano». Chiarissimo e fondamentale!

Vi risparmio il Messico, la Lettonia, la Russia, la Polonia. Inarrivabile il Portogallo con «Ground» di Francisco Aires Mateus. Un tappeto di terra, con una precisissima puntualizzazione: «L'architettura risponde alla propria epoca. Alcune cose, tuttavia, rimangono immutate: viviamo assieme sotto lo stesso cielo; viviamo assieme sullo stesso suolo. Sopra di noi il cielo, sotto di noi la terra: una metafora naturale di comunità. Per recuperare questo dato di fatto, l'installazione mette in risalto il rapporto fra ciò che sta sopra e sotto di noi: radicandosi nella terra, Ground ci permette di ammirare l'immenso soffitto». Quello che vediamo sempre all'Arsenale. Immenso soffitto e spazio vuoto.

Si difende Singapore con un semplice «Maxwell food center». La Thailandia è una casa degli elefanti consistente in una tettoia di latta sopra un albero rinsecchito. Il niente è ovunque, con una sola eccezione in tutta la mostra: Grenada, l'isola più a sud del Paradiso caraibico, definita «meraviglia galleggiante sulla superficie del mare», un miraggio. Naturalmente è tutta questione di «resilienza»: «L'abitare questa (sic) testimonia la straordinaria resilienza della sua gente. Grenada, come Venezia, è un paradiso sospeso tra una forte identità storica è un futuro fragile e incerto».

Nondimeno, di tutta la Biennale, Grenada è la sola che presenti un edificio costruito, non un cervellotico progetto, né brutto né bello, neorazionalista ma reale: il Palazzo del Parlamento del 2019.Tutto il resto, sedendo e mirando, interminati spazi, è fuffa, certamente costosa, totalmente inutile. Ove, per poco, il cor non si spaura.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.