La volta scorsa, e son già passati quasi diciassette anni, ci rimisi solo un po' di amor proprio. «Tempo! Ritmo! Risparmio!» mi aggredì il Vichi filando come un cacciatorpediniere tra i banchi in ferro della gran fabbrica che ancora rosseggia nel verde della campagna di Abbiategrasso. «Tempo! Ritmo! Risparmio!», mi intimò mescolando furiosamente lo zucchero in fondo al bicchierino del mio caffè, dopo essersi impadronito con la forza del mio bastoncello di plastica. Oggi il bastoncello del caffè se lo passano in tre: lui, sua moglie Annamaria e la figlia Luisa, che gli danno una mano in fabbrica. «L'ultimo lo ciuccia», sentenzia seria la signora Annamaria.

«Il tempo vola se non è vissuto pienamente», blaterava Carlo giganteggiando dal basso del suo metro e settanta e fumando dalle narici. «Guardi i bambini! Da un Natale all'altro gli pare che passi un'eternità. Sa perché? Glielo dico io: perché riempiono le loro giornate di mille faccende. Stia in guardia, giornalista, non sprechi tempo! E via quell'aria da addormentato!».

Stavolta, insieme con un altro po' di amor proprio, ci ho rimesso anche qualche sopracciglio, di quelli che stanno in mezzo tra i due. Parendogli del tutto superflui (io però ci ero affezionato) ha allungato a bruciapelo una delle sue manone da fabbro, me li ha pinzati tra pollice e indice e STRAP!

Però alla fine, salutandoci, ci siamo scambiati un bel po' di pacche sulle spalle e di sorrisi, e di arrivederci, finchè lui non si è riassunto tutto in un attenti! e mi ha urlato: «Saluto al Duce!» E io, di rimando: «A noi!». Ma così, per ridere. Mentre invece lui, che ancora inalbera sotto l'ultimo bottone della camicia chiusa al colletto una spilla che riproduce un fascio («repubblicano, non littorio: la prego di non scrivere fesserie») fremeva fin nell'intimo, essendo il suo intimo quello di un fascista al quale la definizione di fascista va un po' stretta. «Vuol mettere la statura di un Hitler?» si era commosso un momento fa squadernandomi sotto il naso un bell'album della Kriegsmarine del Terzo Reich.

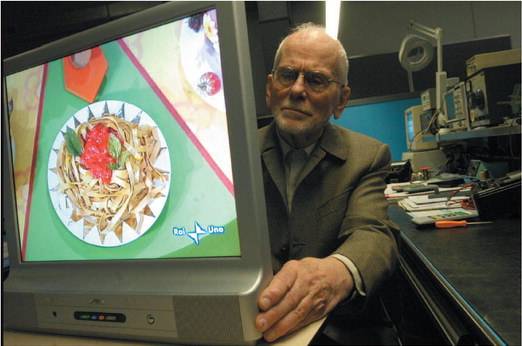

Carlo Vichi, dunque. Ottantotto anni, ma come se ne avesse ancora i settantuno del '94. Stesso maglioncino da bancarella, stessa camicia nocciola da quattro soldi, i capelli bianchi che sembrano usciti dagli ingranaggi di una scala mobile, stessa aria da trappista lieto di essere sul pianeta. E stessa carica al fulmicotone. Con questa differenza: che allora la sua Mivar (Milano Vichi Apparecchi Radio) aveva 550 dipendenti, vendeva seicentomila televisori l'anno, fatturava 250 miliardi di lire e deteneva il 20 per cento del mercato. Oggi, dalla vecchia sede della Mivar, di televisori ne escono 150 al giorno, quando va bene. Componentistica cinese, prevalentemente, schermi piatti a cristalli liquidi. E settanta i dipendenti. Ma il Carletto non molla, e così, ora che anche la Philips ha gettato la spugna, lui è rimasto l'unico fabbricante europeo di televisori. Ogni volta che vende un apparecchio ci rimette un bel 150 euro, ma a lui sta bene così, anche se alla fine dell'anno la perdita secca si aggira sul milione di euro. Possibile? Possibile. I soldi son suoi.

Mai chiesto un euro alle banche. Dunque anni di cassa integrazione, di ristrettezze, di falcidie nei ranghi, di ritirate su ogni fronte strategico. E tutto questo per un errore che sembrava da nulla, all'inizio: avere investito sul tubo catodico anziché sullo schermo piatto. Per dire: l'ultimo televisore a tubo catodico uscì dallo stabilimento di Abbiategrasso a metà giugno del 2008, tre mesi dopo che la Sony aveva licenziato l'ultimo esemplare del mitico Trinitron. Nel frattempo tutta la componentistica (tranne i telecomandi e qualche altre scemata) si radicava nelle fabbriche asiatiche, e nel cielo della Mivar si scatenava l'altra grande mazzata: quella del digitale terrestre, che impose televisori col decoder incorporato.

Carlo Vichi riassume così: «Resisto per puntiglio, perché questa è la mia vita, perché la Mivar è la mia opera. Siamo come nella Repubblica di Salò, ma non faremo la stessa fine. E io, che pur essendo violentemente ateo credo in un mondo spirituale, voglio presentarmi con la coscienza in ordine. Restituisco oggi quello che ho avuto negli anni buoni. Ma stia attento a dire che la Mivar naviga in cattive acque. In cattive acque ci naviga lei, casomai!»

Però che tristezza, e che malinconia, fra la ventina di operai che si baloccano con un 32 pollici che se ne viene lemme lemme giù per una breve catena di montaggio fino alle mani esperte della signora Fausta, al banco del collaudo. Sembra di essere in un capannone industriale della Dresda anteguerra, prima dei bombardamenti. Lui però, il Vichi, toscano di Montieri, in Maremma, non se ne dà per inteso. All'inizio degli anni Novanta spese 100 miliardi di lire per mettere in piedi la nuova, mirabolante sede della Mivar. Contava di sfornare due milioni di pezzi all'anno. É finita che in quello stabilimento non ci sono mai andati. Ma lui è rimasto quello di prima: una specie di capitano Achab in guerra con la balena bianca della modernità che ha gli occhi a mandorla, i cristalli liquidi, la pelle gialla e giorno dopo giorno gli sta fracassando la chiglia del bastimento. Lui è lì, tra i marosi, impassibile. Fra scoppi di collera e di allegria.

Mentre mi parla, seduto alla sua solita scrivania (un nudo bancone di ferro da tipografo col piano di gomma nero piantato in mezzo al capannone centrale della sua fabbrica) gli occhi gli scivolano su un armadietto che sta alla sua sinistra.

Già, ecco la vecchia foto del Duce e di Claretta Petacci appesi a testa in giù a piazzale Loreto. Accanto, una frase contundente di Mussolini: «O si riesce a dare una unità alla politica e alla vita europea, o l'asse della storia mondiale si sposterà definitivamente oltre Atlantico, e l'Europa non avrà che una parte secondaria nella storia umana». «Eh?» dicono gli occhi di Vichi, cercando approvazione.

Il despota intrattabile, il bieco fascista, l'ultimo mohicano della Tv europea, il maremmano incazzoso e ardente è stato un tiranno amato dai suoi dipendenti. Se gli parlate di Statuto dei lavoratori vi metterà le mani al collo.

Ma è lo stesso Vichi che per i suoi operai, nel nuovo stabilimento, aveva progettato di tenere metà dell'area a bosco, perché le auto dei suoi ragazzi stessero al fresco, d'estate; e poi una mensa coi fiocchi, e gli ambienti condizionati... «La gente scatterà dal letto al mattino per il piacere di venire a lavorare da me», sognava. Sì, le cose sono andate diversamente. E tuttavia: tanto di cappello, signor Vichi.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.