Nel 1987- 33 anni prima che Netflix mandasse in onda The last dance - ho trafugato insieme ad altri ragazzini un canestro dall'oratorio.

Lo avevamo rimesso in sesto con l'entusiasmo dei perdigiorno che hanno appena finito la scuola, saldato nei punti spezzati, scartavetrato, tinteggiato. Regolammo l'altezza in modo che potessimo schiacciare, ma non così facilmente, sennò che gusto ci sarebbe stato? Eravamo accaniti tifosi dei Lakers da circa settantadue ore. Stavamo vedendo le Finals in tv commentate da Dan Peterson, e i Lakers stavano surclassando gli eterni rivali dei Celtics. Il canestro, manco a dirlo, era stato dipinto di giallo e viola. Lo tenevamo dentro lo scantinato di un amico e poi correvamo a giocare le nostre Finals nello spiazzo di un rivenditore di vernici.

Quello spiazzo era illuminato da un paio di potenti fari che si accendevano automaticamente sul far della sera: meglio di un palazzetto, credetemi. Appena potevo andavo ad allenare l'elevazione cercando di toccare l'insegna di un ottico sotto casa. Ero un tredicenne in costante crescita e sapevo che un giorno o l'altro ce l'avrei fatta, avrei sentito la mia mano toccare quella dannata insegna.

Jordan era ancora un pischello che ne segnava sessanta al Boston Garden ma veniva regolarmente eliminato ai play off (un uomo squadra senza una squadra!), noi e la tv italiana non lo conoscevamo, eppure avevo avuto distintamente la percezione che quello fosse uno sport di salti. Più saltavi in alto e più avresti avuto successo. Era una faccenda di elevazione, ecco cosa.

Intanto le Finals tra Magic Johnson e Larry Bird erano un filo meno dure delle nostre. Eravamo in quattro, tutti convinti che darsi alla pallacanestro fosse un atto di rottura nei confronti del mondo che ci circondava, popolato da piccoli aspiranti calciatori. Alla fine vinsero i Lakers e noi riponemmo il canestro nello scantinato dell'amico e partimmo per le vacanze.

L'anno dopo però a giugno eravamo di nuovo lì, alcuni con dei pantaloncini e delle magliette NBA, che a quel tempo, nella città dove abitavo, potevi trovare soltanto in un bazar che commerciava marchi nautici come Marina Yachting o scarpe da barca. Vinsero ancora i Lakers di Magic Johnson, e noi giocavamo felici- felici, cazzo, nessuna iperbole- nella sera illuminata dai faretti del rivenditore di vernici, subito dopo che le rondini si erano rintanate nelle crepe delle case.

Senza che nessuno di noi ne facesse parola, senza neppure esserne consapevoli, stabilimmo che quella consuetudine di giugno rappresentasse quel che intendevamo per giovinezza. Prima di partire per le vacanze ficcavamo il canestro nello scantinato e aspettavamo tutto l'anno per andare a riprenderlo, con la stessa sacralità di un albero di Natale.

Nel 1989 i Lakers tornarono in finale, ma stavolta persero contro i cattivissimi Pistons: qualcosa s'incrinò, forse dipendeva dal fatto che ormai andavamo al liceo. La vera mazzata però ce la diedero l'anno dopo i Portland T. Blazers eliminandoci alla finale di Conference.

I Lakers non erano arrivati alle Finals, era la prima volta che ci succedeva da quando era cominciata la nostra giovinezza. Magic non avrebbe fatto una delle sue sgroppate tutto campo, Michel Cooper non avrebbe ucciso la partita con quattro o cinque bombe da tre, James Worthy non avrebbe preso la riga di fondo per schiacciare in faccia all'avversario, Kareem Abdul-Jabbar non si sarebbe alzato al livello del ferro per scoccare un gancio cielo.

Piazzammo il nostro canestro nello spiazzo del negozio di vernici, quell'anno avremmo giocato anche per loro, che disgraziatamente non ce l'avevano fatta, dando fondo a tutte le nostre energie, sputando sangue su ogni singolo possesso.

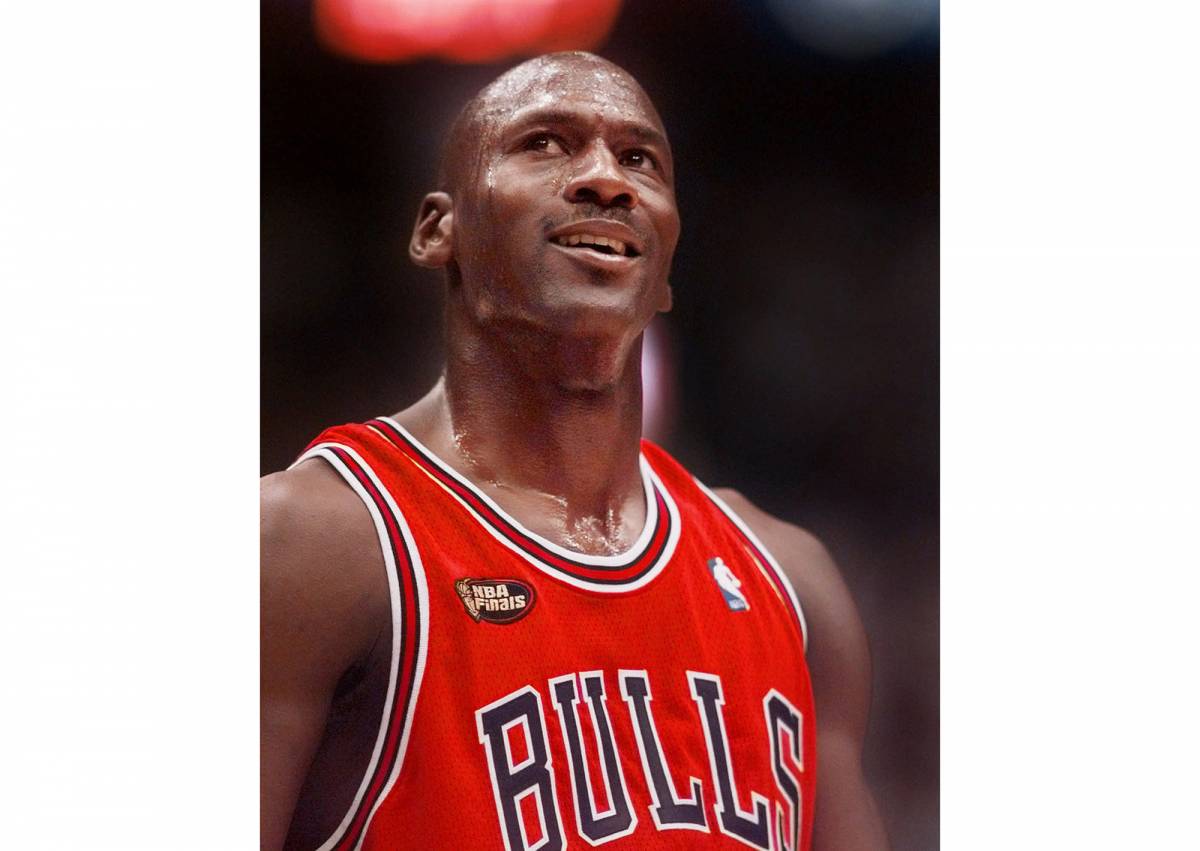

Facemmo bene, i nostri beniamini ci ripagarono alla grande, e a giugno del 1991 i Lakers erano di nuovo alle Finals. Avevamo avuto paura che potesse finite tutto, è vero, ma adesso c'era una sola cosa da fare: vincere e spazzare via ogni timore che quell'estate potesse essere l'ultima. Non c'erano più gli avversari degli anni ottanta, non più il boscaiolo Larry, o il vanesio Isiah, ma questo nuovo prototipo di giocatore che volava. Air Jordan, lo chiamavano. Mi ricordai improvvisamente dell'insegna dell'ottico! Non ci avevo più provato a saltare per toccarla. Mi ricordo ancora benissimo la delusione che provai, quando ci riuscii al primo tentativo, senza neppure impegnarmi troppo. Ero cresciuto così tanto in quegli anni, senza rendermene conto? Fu un brutto presagio.

Per vedere gara 1 delle Finals in diretta ci trovammo a un orario improbabile del mattino e ci sintonizzammo su una rete della tv americana che per qualche provvidenziale motivo un nostro amico riusciva a prendere, supponevamo perché lì vicino c'era una loro base militare. Cominciò la partita, trattenemmo il fiato. Jordan fece un canestro levitando nella zona pitturata, passandosi la palla da una mano all'altra mentre era per aria. Un tiro da tre di San Perkins però fece vincere i Lakers e ci diede l'illusione che tutto andasse bene.

Avevamo ricacciato indietro la fine ancora di una partita. In realtà avevamo perfettamente capito che i Bulls erano più forti- con la stessa evidenza con cui il presente diventa passato-, e infatti vinsero le quattro partite successive. E così finirono davvero i Lakers (a settembre di quello stesso anno Magic dichiarò di avere contratto l'HIV), gli anni ottanta e la nostra giovinezza.

Questa è stata la mia The last dance.Pochi giorni dopo il prete passando in bicicletta dal rivenditore di vernici vide il canestro e lo riconobbe: «Quel canestro non è vostro, è della chiesa», disse. «Rimettetelo subito al suo posto».

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.