È incredibile la tenacia che l'uomo ha dimostrato nelle esplorazioni polari, sfidando uno degli ambienti più ostili del pianeta. Non stupisce quindi che esploratori come Roald Amunsen, che per primo raggiunse il Polo Sud, o Umberto Nobile, a capo del primo volo sopra il Polo Nord, siano entrati nella memoria collettiva. Ma tra gli uomini che hanno sfidato i ghiacci ce n'è uno davvero speciale di cui oggi ricorre il centenario della morte: Ernest Shackleton (1874-1922). La particolarità di Shackleton, le cui spedizioni non hanno mai raggiunto una conquista clamorosa, è ben spiegata da una testimonianza d'epoca, quella del geografo Raymond Edward Priestley: «Datemi Scott a capo di una spedizione scientifica, Amundsen per un raid rapido ed efficace, ma se siete nelle avversità e non intravedete via d'uscita inginocchiatevi e pregate Dio che vi mandi Shackleton».

Shakleton che nel 1909, durante la spedizione Nimrod, arrivò, utilizzando dei pony, a sole 97 miglia dal Polo Sud, ma poi fece marcia indietro per non rischiare senza senso la vita dei membri della spedizione - «Abbiamo ucciso il nostro orgoglio... ed il risultato è 88°23'S»; e ancora «Meglio un asino vivo che un leone morto» - è stato l'uomo che meglio è riuscito a gestire le situazioni disperate che il Polo può generare. Dimostrandosi sempre e comunque capace di salvare i propri uomini, tanto da diventare un simbolo, cantato persino da Franco Battiato nella canzone omonima del navigatore.

Gli episodi in cui Shakleton si è distinto per questa sua caratteristica sono molti, ma quello che lo ha fatto entrare nella leggenda è stata sicuramente la sua terza esplorazione al Polo Sud, la seconda di cui era al comando: la spedizione Endurance, partita da Plymouth il 9 agosto 1914. La missione, per organizzare la quale Shakleton si era speso personalmente moltissimo, impegnò due navi. L'Endurance, comandata direttamente da Shackleton, avrebbe attraversato il mare di Weddell puntando alla Vahsel Bay, da dove una squadra di sei uomini avrebbe tentato la traversata del continente antartico. Dopo che il Polo Sud era stato raggiunto da Amundsen e da Scott (morto con i suoi compagni sulla via del ritorno) l'attraversamento del continente era diventata la vera sfida. Ma il problema erano le provviste, ecco perché una seconda nave di supporto, l'Aurora, dall'altro lato del continente, avrebbe provveduto a predisporre dei depositi di rifornimento fino al Ghiacciaio Beardmore. Depositi che avrebbero consentito al gruppo di Shackleton di completare il viaggio.

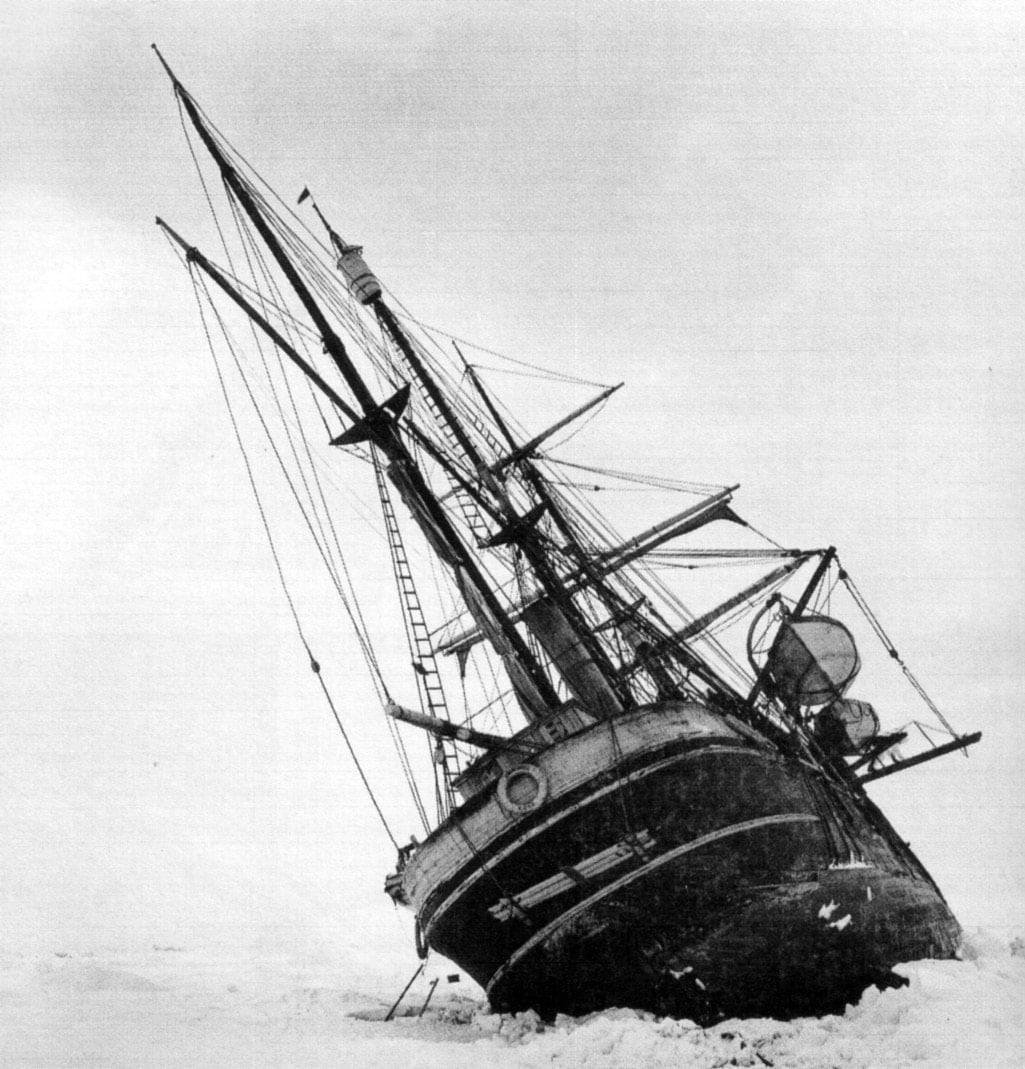

Non accadde nulla di tutto questo. A sole 80 miglia dal continente antartico l'Endurance, travolta dal gelo e dai venti malevoli che le accumulavano contro tonnellate di lastrone gelato, rimase intrappolata nei ghiacci del mare di Weddell. Per dieci mesi venne trascinata verso Nord Ovest alla deriva nel pack. Inizialmente Shakleton e l'equipaggio non si preoccuparono troppo: non era una situazione insolita per una spedizione polare dell'epoca, l'Endurance era una nave progettata per le esplorazioni artiche e lo scafo aveva buone caratteristiche di resistenza alla pressione del ghiaccio (per gli standard dell'epoca). Ma con il passare dei mesi divenne evidente che oltre a essere fallita l'esplorazione, la situazione dello scafo, fra terrificanti scricchiolii, aveva iniziato a deteriorarsi. Il 21 novembre del 1915 la nave, non resistendo più alla costante pressione della banchisa, dopo 281 giorni dall'incagliamento, si sfasciò, sprofondò nel ghiaccio, inabissandosi nei pressi del 70º parallelo di latitudine Sud, costringendo Shackleton e i suoi a una tremenda lotta per la sopravvivenza sulla banchisa ghiacciata, tra acque gelide, a migliaia di chilometri dalle più vicine terre abitate e da ogni soccorso.

E fu in questo contesto che Shackleton rivelò la sua tempra eccezionale. La temperatura oscillava tra i -22 e i -45 e gli uomini furono costretti a porre dei campi base sulla frastagliata superficie ghiacciata del mare, mangiando foche e pinguini. Dovevano trasportare tutte le loro riserve sulle tre scialuppe dell'Endurance che quando era possibile navigavano tra il ghiaccio e in altri momenti venivano trascinate penosamente e lentamente sopra le slitte. Tutti gli uomini riuscirono comunque ad arrivare dopo mesi vivi all'isola Elephant, nelle Shetland Meridionali. Almeno ora avevano terra ferma sotto i piedi. A questo punto Shakleton scelse di portare avanti un azzardo assoluto. Ma era l'unica mossa possibile per cercare di salvare tutti. Con cinque compagni, abbandonando il resto dell'equipaggio, si imbarcò sulla scialuppa che meglio reggeva il mare, la James Caird, una lancia baleniera a cui il mastro d'ascia della spedizione, Harry McNish, aveva rialzato le fiancate di circa 40cm per aumentare la capacità di carico. Attrezzato solo con un sestante e con un cronometro, condusse la piccola imbarcazione per mille e seicento chilometri sino a raggiungere la Georgia Australe per chiedere aiuto.

Da sola questa traversata, sferzata dai venti polari noti come i «Cinquanta urlanti», sarebbe stata un'impresa al di là dell'umano. Ma non era finita. La piccola James Caird (oggi restaurata e conservata presso il Dulwich College, la vecchia scuola di Shackleton a sud di Londra) arrivò dopo 15 giorni alle coste della Georgia del Sud con il fasciame a pezzi. Shackleton dovette approdare dal lato sbagliato dell'isola. Nessuna altra possibilità, se non attraversare l'isola a piedi. L'interno dell'isola era praticamente inesplorato e caratterizzato da cime innevate e da ghiacciai eterni. Il Nostro, con i compagni in miglior condizione fisica compì la prima traversata in assoluto della Georgia del Sud. Senza alcuna cartina, senza sacchi a pelo, attrezzati solo con chiodi conficcati nella suola delle scarpe come ramponi, una corda e un'ascia. Alle quattro di pomeriggio del 20 maggio raggiunsero finalmente la stazione dei balenieri a Stromness. A chi stupefatto si fece incontro a questi uomini laceri e come usciti dagli inferi chiedendo: «Ma voi chi diavolo siete?» fu risposto soltanto: «Il mio nome e Shakleton». O così narra la leggenda. L'esploratore iniziò a impegnarsi subito per recuperare i suoi compagni sull'isola Elephant. Ci vollero tre tentativi. Alla fine, il 30 agosto 1916, quattro mesi dopo la sua partenza dall'isola Elephant, Shackleton riuscì a ritornare dai 22 naufraghi e a imbarcarli su una nave militare cilena, la Yelcho. Incredibilmente, erano tutti vivi.

Così nacque la leggenda dell'esploratore polare capace di salvarsi in ogni situazione e di salvare sempre i suoi uomini. Una leggenda che parla molto a un presente di difficoltà dove - anche se in modo molto diverso - in molti sono chiamati ad affrontare sfide perniciose, come il Covid. Shackleton non è stato in senso stretto un vincente, ma di certo è stato uno dei più brillanti nel superare situazioni estreme. Ne ebbe grande gloria, ma forse non quanta avrebbe meritato.

Al suo rientro in patria, la Gran Bretagna era travagliata dalla guerra. Shackleton cercò di arruolarsi, ma era debilitato e non riuscì ad avere un ruolo attivo. Venne utilizzato per attività diplomatiche. Nel 1920 cercò di organizzare una nuova spedizione polare, ma era oberato dai debiti di quella precedente. Riuscì a ripartire nel 1921 con la nave Quest. La spedizione raggiunse il porto di Grytviken nella Georgia Australe. Lì Shackleton morì per un attacco cardiaco. La moglie Emily, capendo che quello era il posto giusto per lui, lo fece seppellire nel locale cimitero di pescatori.

Venne posta una stele grigia con una rosa dei venti e con scritto «Ernest Henry Shackleton Explorer». Vigila sulla leggenda con una citazione del poeta preferito dell'esploratore, Robert Browning: «Io ritengo... che un uomo dovrebbe lottare al massimo per il premio della sua vita».

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.