Quando nel 1956 l'ottantaquattrenne Paul Léautaud morì, in un cassetto della sua scrivania venne trovata una scatola di latta contrassegnata da un'etichetta: «Fiori inviati da mia madre il 13 novembre del 1901». Era un mazzolino di violette che il tempo aveva reso secche e fragili e dietro al quale c'era stata una passione tanto infantile quanto incestuosa. Quel 1901, al capezzale di sua zia morente, Paul aveva rivisto, a distanza di vent'anni, sua madre, il cui principale ricordo da bambino, in una stanza d'albergo, era stato un ricordo carnale: biancheria elegante lasciata in giro, lei che in sottoveste e ancora a letto lo abbracciava, il suo profumo, le braccia nude, i seni caldi... Attrice di scarso talento e di limitate ambizioni, Jeanne, questo era il suo nome, a vent'anni era rimasta incinta di lui, per merito e/o per colpa di Firmin Léautaud, attore e poi suggeritore della Comédie Française, una passione per le donne, il gioco e i piaceri, tipico di quella Francia fin de siècle che nella sua capitale ospitava un numero di prostitute e di bordelli da far impallidire il resto dell'Occidente...

Appena nato, Paul era stato subito messo a balia: per la sua giovane madre si era trattato di un incidente di percorso, per quel padre puttaniere e seduttore una seccatura e un peso... Da quest'ultimo, il ragazzino aveva però ereditato la sensualità e ora che, alla soglia dei trent'anni, un lutto gli aveva messo di nuovo di fronte l'immagine materna, gli sembrava come se il tempo non fosse mai trascorso, sua madre ancora e sempre una ragazza, lui il suo eterno bambino, ancora e sempre di lei innamorato... E tuttavia, come annoterà amaramente nel suo Journal: «Se non va bene con un'amante, si ricomincia un'altra volta. Ma una madre! È come la vita: non c'è una seconda volta e, quando si fallisce, il fallimento è assoluto».

Classe 1872, Léautaud era in realtà una figura del Settecento nata per sbaglio nel secolo successivo e che per ironia della sorte si era poi ritrovata a maturare e invecchiare nel tempo della modernità, della meccanica, delle masse e della democrazia, tutte cose che gli procuravano il massimo disgusto. Il Journal littéraire, a cui dedicò tutta la sua vita, migliaia di pagine, e dove al centro dell'attenzione c'è sempre e comunque lui, ne racconta l'amore per gli animali e il disprezzo per il genere umano, l'avarizia e i gesti d'affetto, la misantropia e il rifiuto delle convenzioni e delle forme, la passione infantile carnale per le donne. Il suo piacere fu la sua scrittura: come l'erotismo, lo liberava dalla sensibilità, diveniva uno stile di vita nel quale, lo abbiamo già accennato, l'autobiografismo era il tratto principale. I suoi romanzi, Amori, Il piccolo amico, In memoriam, ne sono la perfetta testimonianza, concentrato di innocenza e cinismo, elegante crudeltà e distacco. «Nessuno mi avrà conosciuto. Sono stato, sotto il mio riso, il disincanto, la disperazione assoluta. Non l'ho mai mostrato per pudore, nel timore del ridicolo». Emerge da essi il ritratto di un individualista misantropo chiuso nel proprio mondo come se fosse una cella: «Sarei stato un ottimo prigioniero capace come sono sempre stato di stare solo giornate intere, seduto immobile, assorto nelle fantasticherie».

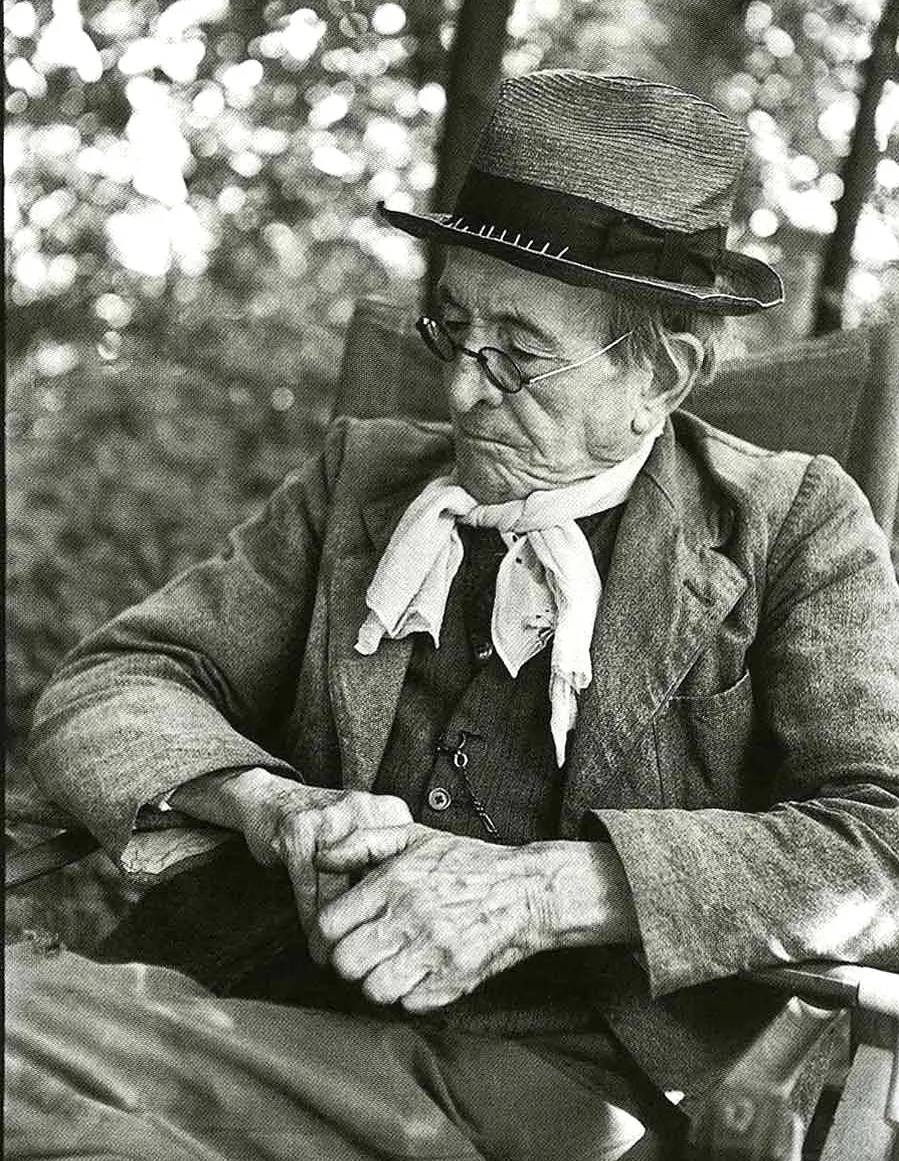

Se da giovane Léautaud aveva finito con l'assomigliare a un «prete protestante», il passare del temo gli costruì un'immagine di cui resta esemplare la foto che Henri Cartier-Bresson gli scattò qualche anno prima della morte e che è un concentrato di storia e di memoria. Il vecchio signore che si offre alla macchina fotografica senza degnarla di uno sguardo indossa gli abiti lisi e fuori moda degni di un barbone, se a nobilitarli non fosse un tocco di civetteria: un foulard annodato negligentemente intorno al collo, la catena dell'orologio che attraversa il gilet da un occhiello alla tasca, un cappello che mostra l'usura del tempo, ma anche la cura che nel tempo gli è stata riservata, la striscia di velluto che lo circonda lucida e ben spazzolata. Ciò che colpisce in quel corpo minuto sono le mani: grandi, nodose. È grazie a quest'ultime che per più di mezzo secolo, giorno dopo giorno, Léautaud ha raccontato la sua vita. È sempre grazie a loro che il solitario scrittore ha in quell'arco di tempo fatto a meno di qualsiasi aiuto: dal cucinarsi il pranzo al lavare la biancheria, dal tagliare la legna per il riscaldamento ad aggiustare una poltrona Léautaud ha sempre fatto tutto da solo, ha sempre mantenuto e difeso la propria indipendenza: ha fatto della scrittura una ragione di vita e della propria libertà fisica e intellettuale un comandamento.

Per espresso desiderio (Gramma Feltrinelli, pagg. 142, euro 17) è ora il libro che Edgardo Franzosini costruisce intorno a quell'amore da cui siamo partiti e che come un frutto velenoso e tuttavia mai colto il tempo trasformerà in odio, ma di cui, come quel mazzo di fiori appassito testimonia, non riuscirà mai a liberarsi: «Mia madre? Me ne frego! Che volete che mi importi che sia morta?». E del resto, come scrive Franzosini dandogli voce: «Ho trovato cosa mettere come epigrafe sulla mia tomba: rimpiango tutto (...). Era il rimpianto di essere stato così sciocco davanti ai suoi no quella sera che ero in camera sua e lei si stava spogliando per andare a letto».

Per espresso desiderio è a suo modo una scommessa, ovvero il voler fare una sorta di autobiografia, sia pure relativa a un momento e a una data particolari, di uno scrittore che per tutta la sua vita, lo abbiamo già visto, non ha fatto che scrivere su sé stesso e di sé stesso. Non vi sono insomma misteri, lati oscuri, verità nascoste nell'esistenza di Paul Léautaud: di lui, grazie a lui, sappiamo tutto.

È comunque una scommessa vinta, perché Franzosini da un lato dilata quello che in Il piccolo amico Léautaud aveva concentrato in una cinquantina di pagine, dall'altro si muove con la precisione di un entomologo, all'interno di un corpus letterario sterminato, riportandone in superficie piccoli tic e piccole manie. La necrofilia, per esempio: «Ogni volta che muore qualcuno che conosco sento l'irresistibile bisogno di vedere la smorfia che fa, di guardarlo da vicino». O ancora, l'amore per gli animali, una sorta di zoo domestico, «con ventidue cani, trentotto gatti, una capra e un'oca (...). La foresta vergine la chiamano i suoi vicini, che si lamentano per i miagolii, i ringhi, le grida che disturbano la loro tranquillità e per l'odore nauseabondo che emana da quel giardino». Altresì, Franzosini è molto abile nel ricreare con pochi tocchi un clima e un'epoca, se si vuole uno stile di vita, quello che fu anche una sorta di parassitismo, non solo letterario, di Léautuad, un restare a galla facendosi però portare dallo scorrere della vita; gli incontri, gli amori, le complicità...

Forse, ciò che in Per espresso desiderio manca, è il cinismo e insieme l'ironia che di Léautaud fu una componente non secondaria, ma è anche vero che spesso di fronte a un amore infelice, quale che esso sia, è il pianto e non il riso a farla da padrone.

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.