La presenza militare statunitense in Afghanistan ha compiuto lo scorso ottobre il suo 16mo anniversario. Al netto degli artifici semantici, quello afgano è oggi il conflitto di maggior durata nella storia degli Stati Uniti. La permanenza delle Forze Usa in quel paese è dettata, in buona sostanza, da una priorità contingente: impedire che il territorio afgano possa tornare ad essere un porto franco e un trampolino di lancio per il terrorismo internazionale di matrice islamica. Per la Cina, invece, Kabul costituisce ormai da alcuni anni il fulcro di una serie di interessi strategici di ampio respiro, che hanno convinto Pechino a mobilitare nei confronti di quel paese l’intera gamma delle sue leve diplomatiche, politiche, economiche e informali.

L’Investigatore generale speciale per la ricostruzione in Afghanistan (Special Investigator General for Afghanistan Reconstruction, Sigar) ha pubblicato alla fine di aprile un impietoso bilancio del quasi ventennale sforzo statunitense di stabilizzazione dell’Afghanistan. L’annuale rapporto, come le sue precedenti iterazioni, certifica la sostanziale dilapidazione degli oltre 110 miliardi di dollari impiegati dagli Usa per la ricostruzione del paese centro-asiatico: una cifra superiore a quella stanziata da Washington per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Dagli annuali rapporti del Sigar emerge un desolante quadro di corruzione, burocratismo, pressioni politiche, mancanza di supervisione e, soprattutto, una totale assenza di visione strategica. L’ultima edizione del rapporto, però, ha destato scalpore soprattutto per aver fornito un’indicazione circa la reale entità del controllo esercitato da Kabul e dalla Nato sul territorio afgano. Stando ai dati forniti con riluttanza dal Pentagono, ad oggi il governo afgano controlla circa il 56 per cento dei distretti del paese, mentre i rimanenti si trovano sotto il controllo assoluto o parziale dei talebani. Gli equilibri reali sul campo, però, sarebbero addirittura peggiori: il “Long War Journal”, che dispone di dati più recenti e li analizza secondo differenti metodologie, afferma che i talebani controllano o contestano 239 dei 407 distretti afgani, pari al 59 per cento del totale.

Il quadro di precarietà fotografato dal Sigar rappresenta una doppia ragione di preoccupazione per la Cina. Nell’ottica di Pechino, gli Stati Uniti, lungi dall’esercitare un’influenza stabilizzatrice sul teatro afgano, fanno proprio dell’instabilità il principale elemento di legittimazione della loro presenza militare in quel paese. Dall’Afghanistan, le Forze Usa pongono un’ipoteca simultanea su tutte le direttrici della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), l’ambiziosa iniziativa cinese che coinvolge al momento 64 paesi e circa 4,5 miliardi di persone fra Asia, Europa e Africa. Un ramo fondamentale di questo grandioso progetto è rappresentato dal Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec): una serie di infrastrutture, dal valore complessivo stimato in circa 62 miliardi di dollari, che una volta ultimate collegheranno la città cinese di Kashgar al porto pakistano di Gwadar, nell’Oceano Indiano settentrionale.

Pakistan e Afghanistan condividono un confine terrestre lungo circa 2.430 chilometri, e il Cpec lo costeggia per un lungo tratto, esposto ad eventuali attacchi terroristici dalla cosiddetta “fascia tribale” afgano-pakistana. Il Corridoio economico rappresenta per la Cina un investimento d’importanza capitale. Il porto di Gwadar, “capolinea” del Cpec, è stato concesso in leasing a Pechino per 40 anni, in cambio dei 19 miliardi di dollari già investiti dalla Cina nello sviluppo infrastrutturale pakistano. Tramite Gwadar, Pechino si assicura una base navale nell’Oceano Indiano, e una via alternativa per le sue importazioni energetiche, che ad oggi transitano per circa l’80 per cento il vulnerabile Stretto di Malacca. Il ramo principale della nuova Via della seta terrestre, che dalla Cina settentrionale giunge sino all’Europa, passa invece poco a nord dell’Afghanistan, in una turbolenta regione dove da decenni trova riparo il Partito islamico del Turkestan: l’organizzazione islamista fondata dai separatisti uiguri della regione autonoma cinese di Xinjiang. Dall’Afghanistan dipende insomma la sicurezza interna della Cina, oltre alla sua ambizione di imporsi come potenza economica guida dell’Asia Centrale e presenza fissa nell’Oceano Indiano.

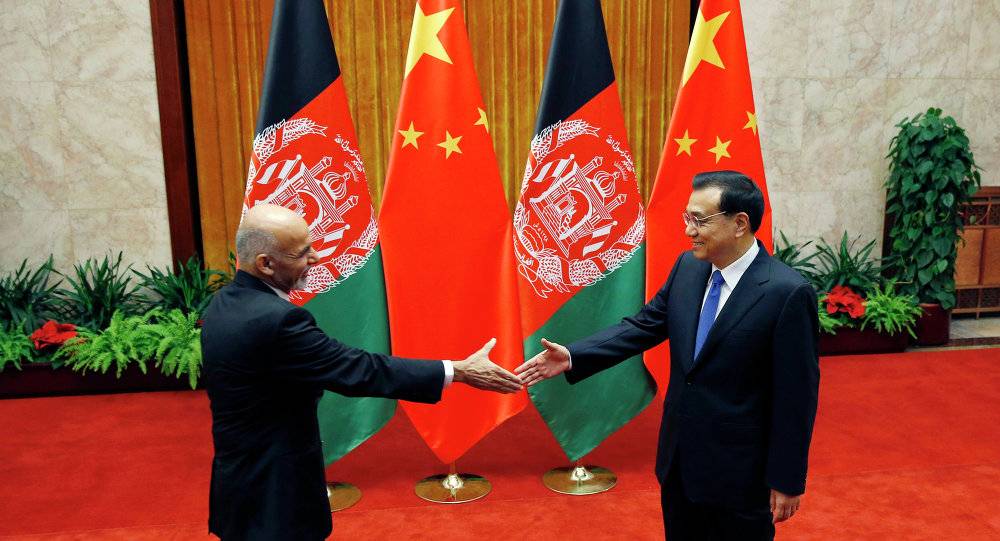

La Cina è divenuta particolarmente attiva in Afghanistan a partire dal 2014, proprio in concomitanza con il lancio della nuova Via della seta e con la significativa riduzione della presenza militare internazionale in quel paese. Proprio nel 2014, almeno tre alti funzionari cinesi hanno visitato Kabul, incluso il ministro degli Esteri Wang Yi. Pechino ha ospitato quell’anno il quarto incontro dei ministri degli Esteri di Hearth of Asia, noto anche come Processo di Istambul: una piattaforma lanciata nel novembre 2011 per il coordinamento pratico tra l’Afghanistan e i suoi vicini estesi. Negli anni successivi, Pechino ha promosso e partecipato a diversi incontri sull’Afghanistan con i principali attori coinvolti; la Cina è anche membro del Gruppo di coordinamento quadrilaterale sull’Afghanistan (Gcq), attualmente inattivo, che coinvolge anche il Pakistan e gli Stati Uniti, e proprio dal 2014 intrattiene regolari contatti con i talebani. Alla fine del mese scorso Pechino ha ospitato un incontro dei viceministri degli Esteri di Cina, Pakistan e Afghanistan, per discutere il rafforzamento della cooperazione trilaterale e predisporre l’incontro tra i ministri degli Esteri dei tre paesi, che si terrà quest’anno in Afghanistan. Lo scorso fine settimana, Kabul ha partecipato nella veste di osservatore al 18mo summit annuale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), che il presidente Xi ha descritto come piattaforma per la lotta congiunta ai “tre mali” di “terrorismo, estremismo e separatismo”.

Per quanto riguarda invece l’economia, la Cina è già oggi il principale investitore dell’Afghanistan, ma al contrario degli Usa si è concentrata sulle infrastrutture e lo sfruttamento delle risorse naturali, un piano su cui da pochi anni si trova a compete direttamente con l’India. Nel 2007 Pechino ha pagato 3 miliardi di dollari per il leasing 30ennale della miniera di rame di Aynak; Pechino è attratta anche dai vasti depositi di ferro tra Herat e la Valle di Panjsher, e dalle riserve d’oro nelle province settentrionali di Badakshar, Takhar e Ghazni. Sin dalla fine dello scorso anno, inoltre, la Cina ha avanzato la proposta di una estensione del Corridoio economico sino-pakistano in Afghanistan. Attraverso l’Afghanistan, il Cpec potrebbe raggiungere i giacimenti petroliferi iraniani e la Turchia. L’estensione del Cpec, unito al canale di dialogo ormai consolidato coi talebani, consentirebbe alla Cina di assumere un ruolo di mediazione cruciale per archiviare le pluridecennali tensioni tra Islamabad e Kabul e, potenzialmente, porre fine al conflitto afgano. I media statunitensi denunciano infine la progressiva infiltrazione di Pechino nei media afgani in funzione anti-Usa e a sostegno di un rafforzamento dell’asse Kabul-Pechino.

L’impressione, dunque, è che la postura statunitense in Afghanistan rischi di essere superata dalle mutevoli dinamiche regionali. La politica estera di uno Stato è per sua natura estensione dei suoi interessi domestici. La Cina appare pienamente consapevole dell’essenzialità di Kabul per la protezione dei propri confini, la garanzia della propria sicurezza interna e la proiezione regionale della propria influenza politico-economica.

Washington potrebbe forse sfruttare questa situazione a proprio vantaggio, continuando da un lato a garantire con la propria presenza l’equilibrio regionale delle forze; e sollecitando al contempo la Cina a contribuire in maniera sostanziale agli oneri della stabilizzazione dell’Afghanistan.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00

- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.